La sensazione di sporcizia che, arrivato alle ultime pagine, ti spinge a controllare lo stato di igiene della stanza dove sei seduto e l’eventuale presenza di millepiedi sulle pareti attorno a te, accende la spia di una inconfessabile consonanza, rimasta a lungo sottotraccia: quella tra il tuo lato oscuro e il protagonista di Amygdalatropolis, un giovane hikikomori che ha passato gli ultimi sei anni senza uscire dalla sua cameretta e che conosciamo solo come /1404er/. Il suo nome in codice è anche lo stesso della bacheca che frequenta e di tutti gli utenti della “board”, un espediente narrativo che introduce forse di soppiatto il tema della dissoluzione del sé più di quanto non si lasci immaginare in termini di riscatto comunitario nelle pagine successive.

/1404er/ é, infatti, una comunità di giovani maschi che odiano le donne – nella vita reale e soprattutto sui social – e condividono “roba malata”, recensendo immagini snuff di bambini annegati, stupri, esecuzioni islamiste, ecc., e stigmatizzando severamente i fake più sfacciati. A /1404er/ – il protagonista – quei corpi smaterializzati, come del resto quelli delle Real Doll (le bambole sexy iperrealistiche che alla fine acquista per poi smembrarle sadicamente), sembrano più veri di quello di sua madre, che sogna di possedere ma immagina fatto interamente di silicone. Gradualmente, il giovane si rivela un hacker con un lavoro più o meno regolare che si nutre di cibo liofilizzato al microonde, indossa la tuta meno lercia pescata dal mucchio della roba sporca e, al culmine dell’eccitazione, si massaggia il membro perpetuamente moscio. Il suo inferno personale invece è costituito dagli altri. Il suo incubo: le interazioni con gli umani in carne e ossa, dai genitori che ha escluso metodicamente dalla sua esistenza, al fattorino che deve consegnare fisicamente la pizza ordinata online.

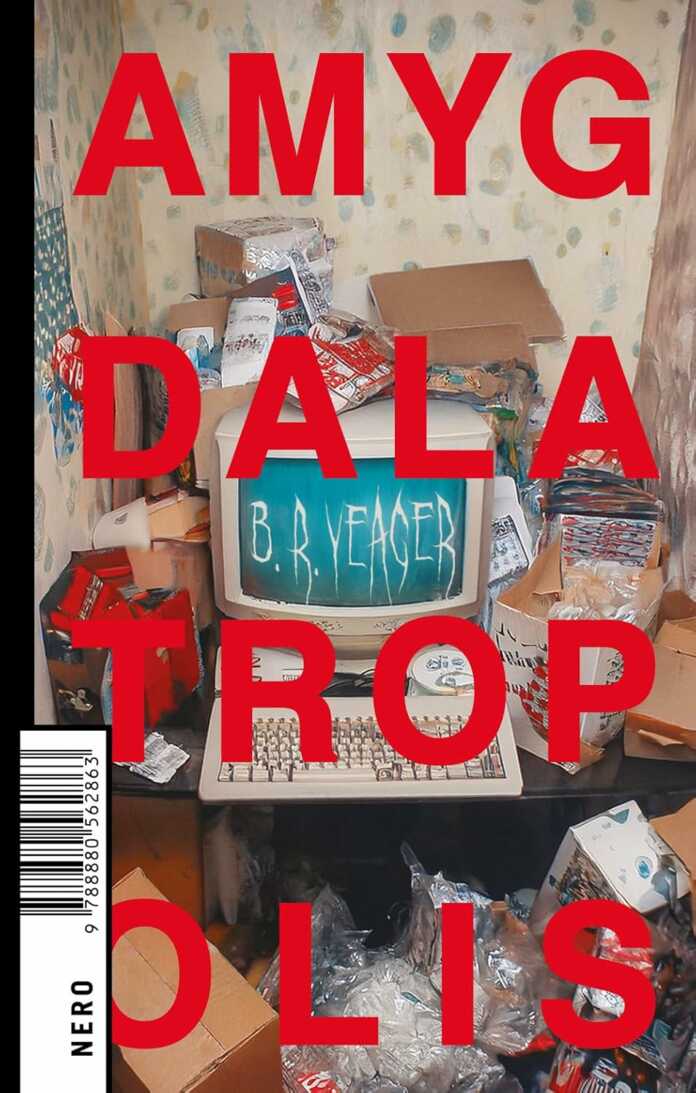

Se la copertina italiana, con il computer, la scrivania e la montagna di cartoni accatastati sullo sfondo descrive l’ecosistema domestico nello stereotipo del Geek, quella originale, con l’ingrandimento di un verme intestinale in primo piano, rivela la struttura profonda e inanellata di Amygdalatropolis, un inviluppo di tre diverse voci e di altrettanti piani narrativi che si tuffano l’uno nell’altro. Il primo, ė costituito dal flusso dei post anonimi della bacheca, che rendono il romanzo un testo da scrollare prima ancora che da leggere. Il secondo è il resoconto in terza persona degli eventi, l’interfaccia tra la vita online sul board che assorbe il tempo di 1404er/ e la dolorosa gestione materiale del suo corpo (i pasti, Amazon, i genitori, ecc). L’ultimo infine è il piano infestato dalle incursioni oniriche, con flash dall’immaginario videoludico, che apre spiragli nella psiche del protagonista.

Apparso nel 2017, Amygdalatropolis ha segnato l’esordio di B.R. Yeager, trentenne, nativo del Massachusetts occidentale, come scrittore horror, uno status poi consolidato dalla raccolta di racconti Burn You the Fuck Alive (2020) e dal successivo romanzo Negative Space (2023). In una condizione neurotica sospesa tra il web 1.0 di siti come rotten.com, il famigerato (e perculato) “deep web brutto e cattivo” e la protostoria degli incel, il romanzo si presta oggi ad essere interpretato come un’archeologia della mascolinità tossica e risentita. Una chiave sicuramente legittima quanto probabilmente riduttiva e limitata alle increspature di quel mare di violenza che il libro rovescia addosso al lettore. La disumanizzante insomma si coglierebbe solo agli estremi ma non alle fondamenta della società che la produce, guardando a /1404er/ ma non ad Amazon.

Se Edia Connole, nella sua lunga postfazione in veste di teorica, avvicina la sofferenza contenuta in Amygdalatropolis al Georges Bataille de L’esperienza Interiore e L’Erotismo, come premessa all’annullamento del sé, Yeager offre nelle interviste un altro punto di vista: quando ha scritto il suo primo romanzo, dice, aveva in mente un “Meridiano di sangue con Internet”. E oltre a Cormac McCarthy (“uno che di violenza se ne intende”) cita a sorpresa il Marx dell’alienazione tra le sue fonti d’ispirazione. Il mostro resta un template, osserva, perché: «La violenza in sé è sempre meno interessante di ciò che la circonda: il movente e l’eco; i modi in cui viene ignorata, razionalizzata o normalizzata. O i modi in cui la paura può incoraggiare la violenza interpersonale».