Alla base del nostro modo di stare al mondo c’è quel bisogno tutto umano di cedere al desiderio, ci ricorda Alessandro Baricco: allungarci verso corpi da esplorare, infrangere i tabù, possedere l’oggetto della brama e allo stesso tempo respingerlo. E non importa quanto disordine il desiderio può causare nelle nostre vite, questa inclinazione è il meccanismo necessario a farci sopravvivere. Lo sa bene Camila Sosa Villada, autrice argentina ormai diventata di culto anche nel nostro paese, che si serve della scrittura per celebrare il rapporto tra persone e corpi – il proprio e quelli altri, capaci di suscitare repulsione oppure ossessione.

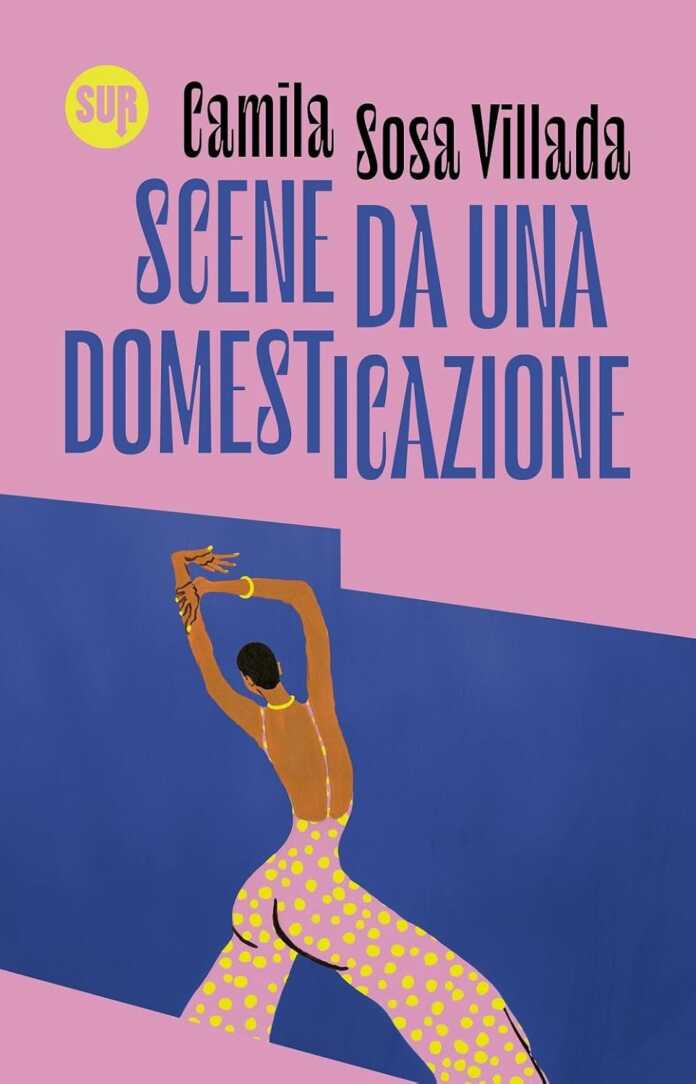

Nel suo ultimo romanzo, Scene da una domesticazione, è ancora una donna trans al centro della scena. Attrice teatrale di successo, vicina all’età matura e dal temperamento indipendente, ci viene descritta fin dall’incipit come un carattere difficile: poco incline al compromesso, a tratti bisbetica e capricciosa, refrattaria ai sentimentalismi. La sua sembra un’esistenza impeccabile, tra una carriera affermata, una casa di lusso in una città dell’America Latina, un marito perfetto e un bambino adottato che la adora, eppure abita in un carcere di sua stessa creazione. “Tutta quella libertà può essere soffocante”, spiega Villada, perché la carriera affermata deriva da umiliazioni e sacrifici mai dimenticati; perché il marito perfetto non riesce a reprimere la sua omosessualità e la loro serenità si regge sul delicato equilibrio di una coppia aperta; perché l’attrice non ha cercato la maternità.

Nonostante venga presentata una vita domestica dai ruoli di genere ribaltati, il risultato è una quotidianità patinata e borghese per cui l’attrice prova comunque disgusto. La reazione immediata è la volontà di evadere, di tornare a essere una “trans disobbediente”, eppure l’espressione più genuina di frustrazione è la costante gelosia per le relazioni extraconiugali del marito, quella rabbia fisica riversata nel ruolo di protagonista ne La voce umana di Jean Cocteau e nel suo struggimento disperato per un amante.

Se la prima parte del romanzo si sofferma sul legame tra l’attrice e il marito in un contesto urbano, la seconda parte è ambientata in zone rurali, in quei margini tanto essenziali per Villada, e il focus si sposta sulla famiglia. Nel fine settimana trascorso nei luoghi d’infanzia con il marito e il figlio, ci viene raccontata una realtà sì eterocentrica, eppure nei fatti tutto fuorché “normale” e “tradizionale”, tra genitori divorziati (che, pur avendo sostenuto l’attrice non sono stati in grado di proteggerla e amarla fino in fondo) e un fratellastro costretto a nascondere i suoi impulsi incestuosi dietro l’aggressività. Il soggiorno si rivela occasione di confronto, nell’eco della violenza subita dall’attrice per aver scelto di seguire la propria natura. Una violenza ancestrale contro ogni forma di femminilità, (presunta) legittima o meno, predominante in provincia, lontano dalla multiformità cittadina. In questo quadro, il corpo rimane la chiave di ogni emozione, e soprattutto comunica là dove le parole falliscono. A lui è affidato il compito di chiudere nelle pagine finali la storia dell’attrice, nella sua amara consapevolezza: “non ha saputo spezzare le catene di nessuna schiavitù, non ha saputo dare fuoco a nessun dio”.