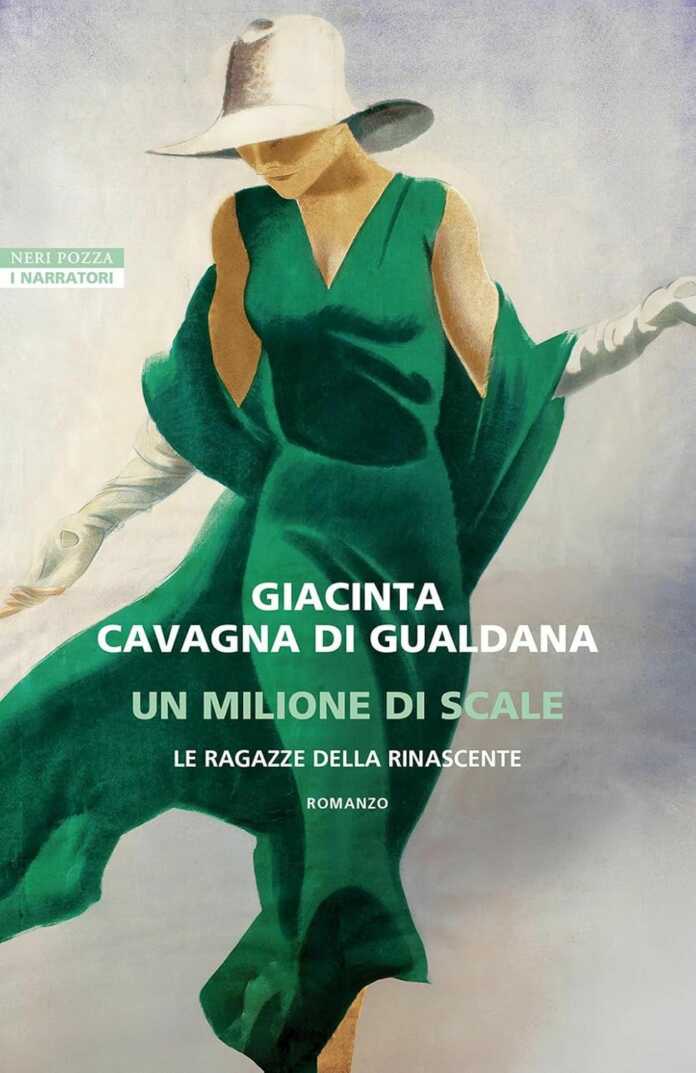

La Rinascente è stata per Anni uno dei simboli di Milano. Credo che lo sia ancora, almeno a giudicare dalla folla di stranieri che entrano ed escono dalle porte che affacciano sul Duomo, sotto i portici di via Vittorio Emanuele. Quando io ero giovane e la provincia era davvero provinciale, venire a Milano e fare un giro alla Rinascente erano una bellissima avventura. E una bellissima avventura è la storia di questo grande magazzino, raccontata in forma di romanzo da Giacinta Cavagna di Gualdana in Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente. Un’avventura che comincia alla fine dell’Ottocento, nel 1889 per la precisione, quando i fratelli Bocconi, Ferdinando e Luigi, aprono il grande magazzino alle città d’Italia. Se il nome Bocconi vi suona familiare, sì, sono proprio quelli che hanno fondato l’università Bocconi. Oggi una delle istituzioni più famose d’Italia e d’Europa, la Bocconi è stata fondata con lo stesso intento dei grandi magazzini: aprire delle possibilità, far girare le idee, allargare gli orizzonti, migliorare la vita delle persone. I grandi magazzini concentravano idee e proposte per la casa e per la persona, il meglio di quel che i tempi offrivano al prezzo più abbordabile possibile. L’università offriva una formazione nelle materie economiche e commerciali, che a quel tempo non erano considerate oggetto di studio. Nel 1917 i grandi magazzini rinascono con una nuova proprietà, quella della famiglia di Senatore Borletti (finanziatori anche del “Corriere della Sera” e di Mondadori) e soprattutto con un nuovo nome, La Rinascente, coniato da Gabriele d’Annunzio. Nome che resiste ancora oggi.

Nel romanzo, che rientra in quel filone di ricostruzione della storia industriale italiana, cominciato con i Florio e proseguito con tante altre riscoperte, la storia della Rinascente è raccontata attraverso le vicende di alcune commesse, oltre che dei proprietari e delle loro famiglie. Una storia corale che si snoda tra le due guerre mondiali, il fascismo, la Resistenza, la nascita della Repubblica. I grandi magazzini non sono solo un luogo di lavoro ma anche di incontri, di sogni realizzati e sogni infranti, di amicizie improbabili e resistenti, di imbrogli e di atti di coraggio. E l’intreccio tra figure realmente esistite e figure inventate è interessante e ben sviluppato, così come l’incrociarsi di vite brillanti e di successo con piccole storie quotidiane. La figlia di Marcello Dudovich, il grande artista e disegnatore che ha guidato per anni la comunicazione e la cartellonistica della Rinascente, fin da bambina fa amicizia con la figlia di una delle sarte del reparto sartoria del grande magazzino, e sarà un’amicizia che dura tutta la vita e che rende grandi benefici a entrambe le protagoniste. Uno dei fratelli Bocconi resta disperso durante la campagna d’Africa, l’ultima lettera è da Massaua; a lui sarà intitolata l’università Bocconi. Il marito di una delle dipendenti più affezionate della Rinascente, Giuseppe Ceriani, è un ingegnere che progetta macchine da cucire per la Necchi; l’azienda di quei Necchi per cui Portaluppi costruì la meravigliosa Villa Necchi Campiglio che è ora uno dei monumenti più amati e visitati di Milano. Insomma, gli intrecci e le scoperte sono tante e sono davvero piacevoli. Prevalgono nel romanzo le figure femminili. Sia perché per tradizione il lavoro della commessa è femminile, sia per scelta dell’autrice. Che senza sottolinearlo in modo palese, racconta però il lavoro nel grande magazzino come uno strumento di emancipazione. Del resto, così è stato. Il primo passo della libertà delle donne è quello dell’indipendenza economica, del lavoro, e possibilmente di un lavoro che abbia un senso, che consenta di esprimere qualcosa di sé stesse, e che crei relazioni, amicizie, solidarietà. C’è forse un po’ di ingenuità nel ritratto di un’azienda paternalistica ma rispettosa dei suoi dipendenti, rigorosa ma attenta al benessere di chi lavora, con un’affidabilità che parte dal datore di lavoro ma è rispecchiata dai dipendenti. La realtà era sicuramente più sfumata e anche più dura. È vero però che una certa etica del lavoro era effettivamente praticata in certe aziende nello scorso secolo, e se anche la Rinascente non è passata alla storia per essere un’azienda modello, è molto probabile e plausibile che i rapporti tra padroni e dipendenti fossero corretti e di buona qualità. Ma più di tutto, Un milione di scale è un ritratto di Milano. Un ritratto bello e ricco, che rende l’idea di quello che la città è stata per i milanesi e per tutti quelli che ci sono venuti a lavorare e a cercare fortuna. I solidi valori del lavoro e dell’impegno, del fare senza mettersi in mostra, quel che oggi chiamiamo understatement, la solidarietà e il rispetto di tutti i mestieri, emergono da ogni pagina e fanno venire anche un po’ di nostalgia e di rimpianto, guardando la Milano di oggi.

Quello di cui manca il libro, secondo me, è una voce originale e sicura. La scrittura è piuttosto standard, e non aiuta la caratterizzazione dei personaggi, che il più delle volte sono estremamente interessanti ma a cui le parole non rendono giustizia. Le risate sono tutte fragorose, le giornate sono scampoli d’estate, le amiche si allontanano a braccetto, i fratelli parlano all’unisono… si potrebbe fare un catalogo di quelle espressioni da vocabolario d’italiano e romanzo classico. Ma soprattutto tutte le emozioni sono descritte con poche parole, sempre le stesse. E sebbene si intuisca che sotto c’è molto di più, sebbene in qualche modo la varietà delle esperienze e la ricchezza dei caratteri arrivino a noi lettori, le parole giuste mancano. E questo, trattandosi di un libro, è un dispiacere.