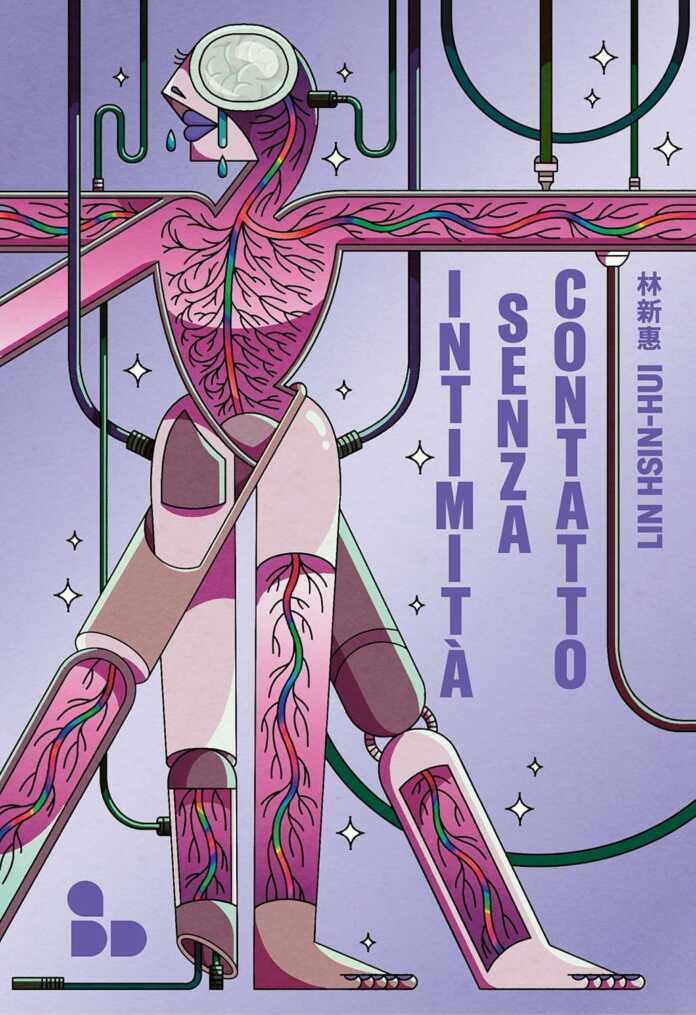

“Non vi era nulla di tangibile”: siamo in un mondo distopico che potrebbe essere perfettamente descritto con queste parole, anche nel loro significato più letterale. A dettare le regole è un’intelligenza artificiale all’apparenza onnipotente, alla quale l’umanità ha affidato le proprie sorti, giudicandola lo strumento migliore per agire e governare nel modo più razionale possibile. Ovviamente, il rovescio della medaglia arriva quando l’IA giunge alla conclusione che la causa delle angosce degli esseri umani è il contatto fisico, che deve dunque essere vietato. Da quel momento in poi, il contatto fisico tra umani è sostituito da quello con una sorta di assistenti domestici robot, per poi evolversi in una graduale ibridazione con la macchina/IA.

La protagonista assiste con un misto di incredulità e apatia all’evoluzione di una società in cui ogni cosa viene resa artificiale, persino la procreazione, mentre gli esseri umani sono spogliati di ogni elemento che li caratterizza e progressivamente “sintetizzati” in corpi bionici asessuati, uguali gli uni agli altri, se non nelle rispettive realtà virtuali, senza nomi se non mere iniziali. Alla base c’è l’idea che “alla radice della sofferenza umana è il cosiddetto ‘libero arbitrio’”, un “errore di percezione” per via del quale gli umani non riescono a comprendere che, in un proclama di fede di orwelliana memoria, “vera uguaglianza è non avere libertà”.

Pagina dopo pagina, la mente, o la coscienza, è tutto ciò che rimane alla protagonista, alienata dal proprio corpo bionico e dalla realtà artificiale creata dalle sue nuove (non-)percezioni. Da una parte, questo sembra richiamare il grande paradosso delle nostre società, dove l’iperconnessione è la regola, ma la solitudine è una piaga in espansione e le relazioni personali, persino intime, vedono perdere di profondità. L’asetticità totale a cui vengono condannate le persone dall’IA spinge a riflettere su cosa definisca l’umanità, ma anche il suo rapporto con la razionalità e l’efficienza, il valore dell’errore, dei ritardi e di altre “perdite di tempo” che sono però alla base dello sviluppo del pensiero e della creatività. Per non parlare di quella “brutta abitudine umana di andare incessantemente in cerca del significato delle cose”.

Giovane scrittrice affacciata da diversi anni sul panorama letterario taiwanese, l’autrice di Inimità senza contatto, Li Hsin-hui, è allieva di Chi Ta-wei, scrittore di Membrana, romanzo (recensito su “Pulp Magazine”) di un certo successo anche nella sua traduzione italiana. Li unisce peraltro un aspetto particolare: entrambi gli scrittori, non a caso accademici, fanno passare il loro messaggio, basato evidentemente sui rispettivi interessi di studio, in modo molto trasparente. La ricaduta sul piano stilistico e contenutistico è che lo sviluppo più articolato e profondo della trama e dei personaggi lascia il passo a riflessioni di natura più teorica, facendone più un testo di speculazione filosofica in forma narrativa.

Sarei cauto a vedere in questo romanzo un’angoscia verso la crescente minaccia della potenza tecnologia confinate, la Cina popolare, dove l’IA ha fatto passi da gigante, è integrata in numerosi sistemi e persino i corsi universitari umanistici vengono ridotti per far spazio all’“addestramento” all’IA. Infatti, la tecno-distopia descritta da Li Hsin-hui è interessante anche perché lascia sfumati i propri contorni geografici e cronologici. La suggestione è che alla base vi sia non l’intento totalitario di un governo, quanto piuttosto la tirannia della razionalità, tipica del mercato, che assoggetta le soggettività al dogma assoluto della produzione. Forse, più del regime dittatoriale dell’IA, c’è qualcosa di più urgente, attuale, “già qui” di cui (pre)occuparsi.