È un’impresa assai rischiosa quella di prendere a pugni il proprio angelo custode. Ma Flannery O’Connor, fin da bambina, era così: non voleva nessuno tra i piedi, nessuno fra lei e il suo Dio. Era amore, il suo. Un amore pieno di rabbia. Devota e rabbiosa, perché l’amore è lotta. L’amore è resistenza. Bisogna lottare con Dio, rifiutarlo per affidarsi a Lui e permettergli di avere la meglio. Perché solo nella tensione tra opposti può rivelarsi la grazia. Come nel buio si può vedere la luce più splendente, così la grazia ha bisogno del male per guardarsi allo specchio e riconoscersi. È nell’inferno la prova dell’esistenza di Dio; è il Diavolo, paradossalmente, a riportarci a Lui: “Se non conosci il Diavolo, come fai a incontrare Dio?”. Il peccato diventa lo strumento rivelatore del divino, nascosto nel mistero della grazia, che non consola e non rassicura. Può rivelarsi nella sofferenza, inaspettatamente, in un’epifania spirituale senza pietà. Una grazia che, prima di salvare, ferisce. Sempre a portata di mano, ma difficile da scorgere.

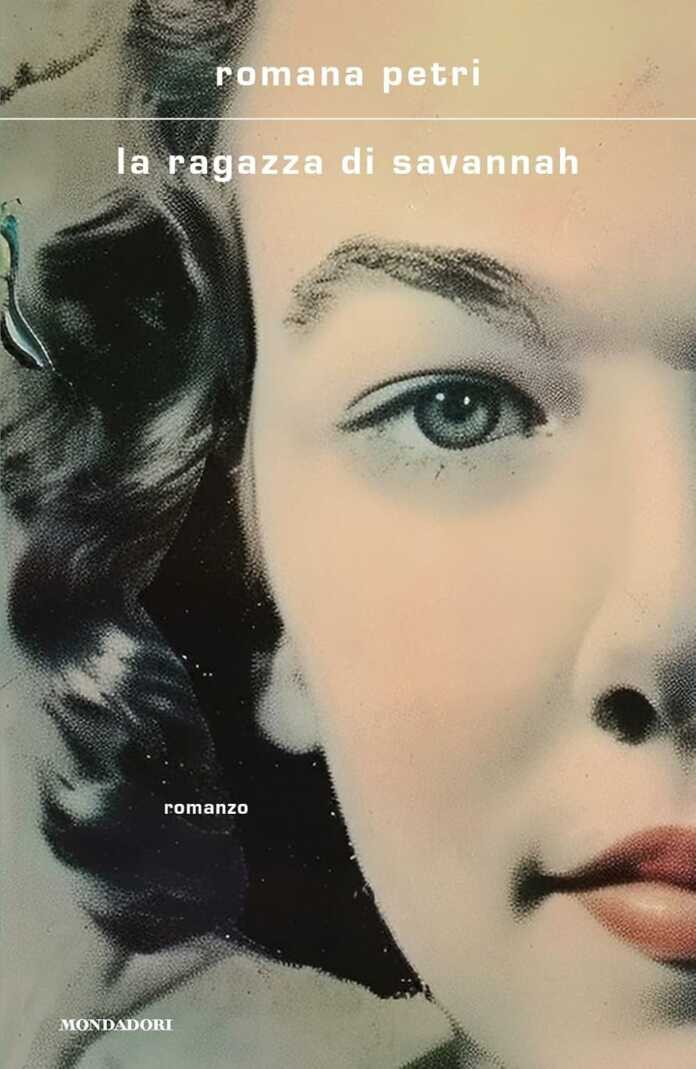

Con La ragazza di Savannah Romana Petri ci accompagna nel mondo di O’Connor, figura centrale della narrativa americana del Novecento, che con la sua scrittura ha saputo intrecciare letteratura e spiritualità, mettendo in tensione trascendenza e materia con una voce personale e autentica. Un romanzo che non si limita a raccontarne la vita, ma abbraccia il suo tormento creativo, la spiritualità profonda, la forza e la fragilità. Una biografia romanzata che diventa anche una riflessione su l’urgenza della scrittura come strumento per indagare il mistero dell’essere umano nel suo rapporto con Dio.

Flannery nasce nel 1925 a Savannah, in Georgia, in quella che viene definita la Bible Belt, la “cintura della Bibbia”: un Sud ultra conservatore, a maggioranza protestante, intriso di un inquietante fanatismo religioso. Un Sud “infestato da Cristo” e segnato dalla segregazione razziale, che diventerà lo sfondo grottesco della sua narrativa intrinsecamente religiosa. Cattolica a tal punto da non essere compresa nemmeno dai cattolici del suo tempo, O’Connor ha dedicato la vita a svelare ai suoi lettori il mistero dell’esistenza, rivelando che l’universo visibile è il riflesso dell’universo invisibile. Ma ci vuole coraggio per riconoscerlo. Ancora più coraggio per scriverlo. E raccontarlo nella sua interezza. Nella sua crudezza. Senza sconti. Anche quando questo significa mostrare tutto il “male che assedia il bene”. Perché le persone non vogliono vedere la deformità spirituale che le abita.

E allora, crescendo, le parole sono diventate quei pugni. Pugni contro il Lupus che la divorava giorno dopo giorno dall’interno. Ma anche pugni per mostrare al mondo la grazia che scaturisce dalle fenditure del male. La scrittura diventa per Flannery un cammino sofferente verso la rivelazione della grazia. La grazia di un Dio che l’ha sfidata, rinchiudendola in un corpo malato. Un corpo che diventa il suo luogo da abitare. Il territorio della rivelazione, della conoscenza, dove nessuno può accompagnarla. E proprio perché sola, è lì che può cominciare a comprendere le cose del mondo, a osservare “l’azione della grazia in un territorio tenuto in gran parte dal male.” È infatti negli anni in cui la malattia si manifesta che scaturiscono le sue storie più spietate, dure e rivelatrici. Racconti capaci di sbatterci in faccia con “arte incantatoria” la realtà che si cela dietro la realtà stessa. Una scrittura cesellata, quella di Flannery, rifinita in ogni dettaglio, forgiata nello scrivere e riscrivere, facendo a cazzotti – come i suoi personaggi – con se stessa. Una scrittura “gotica e sacramentale” costantemente minacciata dal tempo, perché la sua malattia era incurabile.

Anche col tempo era una continua lotta. Quanto le avrebbe concesso di scrivere? Dove sarebbe andato a finire quel tempo? Un tempo che si esaurisce. Che erode cose, sentimenti, persone. Quel tempo che con il suo incessante ticchettio ci ricorda di non essere nostro. Ad ogni rintocco. E noi, dentro quel tempo, ci affanniamo a fare e disfare, costruire e distruggere. Il tempo non aspetta. E quando finisce, non chiede il permesso. In quel tempo, Flannery – tenace, inquieta, resiliente – affrontava ogni giorno la scrittura come un allenamento del suo talento, di precisione e di fede, alimentato da un bisogno famelico di trovare la frase perfetta che la avvicinasse a Dio. Forse era lì, il mistero della sua scrittura.

Quella di Petri è una biografia d’anima, il ritratto interiore di un’immensa scrittrice. Un romanzo potente, delicato, necessario per comprendere lo sguardo radicale e visionario sul mondo di quella grande lottatrice che è stata la ragazza di Savannah.