Sono passati 80 anni, dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Sono passati 80 dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la guerra che si disse sarebbe stata la fine di tutte le guerre. In realtà 80 anni dopo siamo qui non solo a contare quante altre guerre ci sono state, e quante ce ne sono in corso, ma anche a temere altre bombe atomiche. Ora si chiamano ordigni nucleari, nessuno sa con precisione quanti ce ne siano in giro ma sicuramente troppi, e li trattiamo con una certa disinvoltura, quasi fossero diventate armi comuni. E per questo le percepissimo come meno pericolose.

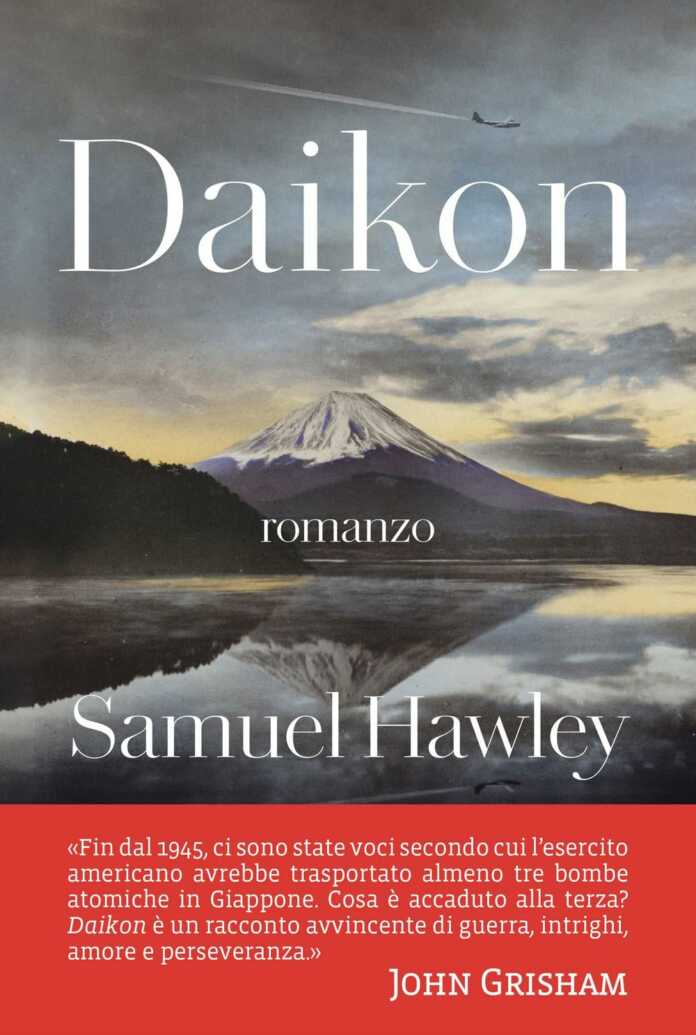

A ricordarci Hiroshima e Nagasaki è anche uscito un bel romanzo, Daikon, di Samuel Hawley, che parte dai fatti e dalla storia vera per immaginare un finale diverso. Siamo in Giappone, nel 1945, le voci che l’imperatore abbia deciso di dichiarare la sua resa agli Stati Uniti sono insistenti e disturbanti soprattutto per quei militari che vedono la resa come l’ignominia e il disonore peggiore che possa capitare. Militari che il suicidio piuttosto che la sconfitta. Tokyo è stata bruciata quasi del tutto, la popolazione giapponese si sta preparando ad affrontare l’invasione americana difendendo il territorio centimetro per centimetro e a qualsiasi costo.

Poi un giorno un B29, potente aereo americano, viene abbattuto dalla marina giapponese. Una volta caduto, rivela al suo interno uno strano oggetto. La forma ricorda quella del daikon, il ravanello bianco molto usato nella cucina orientale. A studiare lo strano oggetto viene chiamato uno scienziato, che aveva fatto parte di un progetto sullo sviluppo di una bomba atomica, poi miseramente fallito: Keizo Kan.

Keizo Kan ha perso la figlioletta nel bombardamento di Tokyo; la moglie, nata e cresciuta in America, è in prigione sospettata di tradimento. Keizo Kan non ha nulla da perdere e molto da sperare, accettando di studiare lo strano oggetto caduto dal cielo. Si tratta di una bomba all’uranio, con la superficie coperta di scritte in inglese che formano una sorta di codice di messaggi per i destinatari giapponesi, piuttosto semplice nella sua potenza. Sotto la guida di un colonnello disposto a tutto tranne che alla resa, la bomba viene smontata e rimontata, e il piano è quello di sganciarla su San Francisco… la città dove Keizo Kan ha studiato e conosciuto sua moglie.

La tensione è altissima, nel romanzo e nei personaggi, perché sono in gioco nello stesso tempo le vite singole di ogni protagonista della storia, e le sorti della guerra e del mondo. Parteggiamo naturalmente per Keizo Kan, con i suoi dubbi da scienziato consapevole, con la sua visione che l’onore di un essere umano non consiste nella fedeltà all’imperatore e ai valori tradizionali ma piuttosto nella capacità di convivere pacificamente con gli altri, indipendentemente dalla provenienza geografica.

C’è un forte richiamo all’attualità, in questo romanzo: l’ostinazione dei militari nel compimento del dovere, l’obbedienza cieca e la violenza insita nell’esercizio del potere da un lato, e la sensibilità e la ragionevolezza che nascono dalla conoscenza e dallo studio, dall’altro. Ci evocano i confitti da cui siamo circondati e spaventati, l’urgenza di insistere sulla necessità della pace, della scoperta attiva della parte buona di noi, dell’impegno di ciascuno e di tutti per ridefinire il senso della nostra presenza sulla Terra e tornare a collaborare per continuare a stare su questo pianeta senza minacciarlo di distruzione con ogni nostro atto.