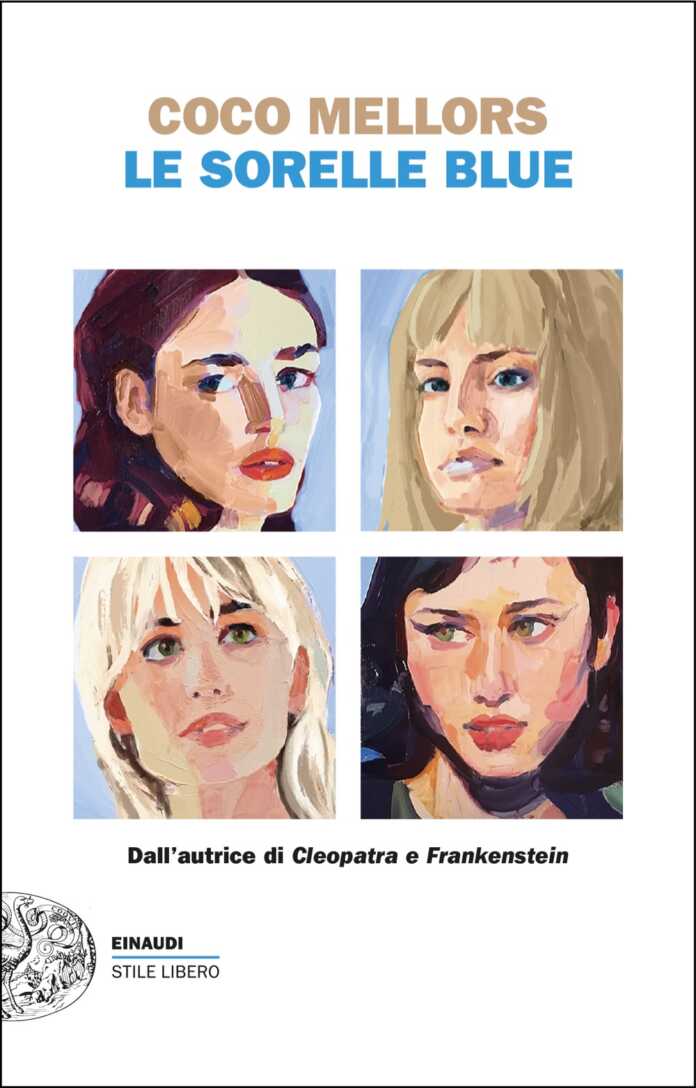

Guardi la copertina di Le sorelle Blue e la prima cosa che ti chiedi è: quale sorella sarà quale… I ritratti dell’artista olandese Barbara Hoogeweegen – giustamente mantenuti nella versione italiana del romanzo – sono un invito a entrare in una storia dove le protagoniste sembrano uscite da una rivista patinata, con quelle facce bellissime e un po’ vuote; pensi di trovarti davanti all’ennesima saga glamour. Poi inizi a leggere e capisci che non è affatto così. C’è Lucky, modella autodistruttiva e affilata come una lama. Bonnie, la più misteriosa e trattenuta. Avery, che porta sulle spalle il peso della sorellanza come una seconda pelle. E Nicky, la sorella assente, quella morta troppo presto, troppo in fretta. È proprio attorno a questa assenza che ruota il romanzo. La vendita della casa a New York dove sono nate e cresciute le riunisce, ma è l’eco di Nicky – la sorella persa – a tenere tutto in tensione.

Subito, il paragone con Piccole donne è inevitabile. Anche lì quattro sorelle, ma qui, in Coco Mellors, non c’è traccia di educazione sentimentale: Jo non scrive, Beth non muore in pace, Meg non si sposa per dovere e Amy… Amy forse è Lucky, tossica e viva per caso. Le sorelle Blue sono quello che accade a Piccole donne quando crescono davvero, senza filtro Instagram, senza finali rassicuranti. Quando il lutto, la rabbia, le incomprensioni le trasformano in creature difettose e bellissime alle quali la scrittrice dopo averle frullate, disperse e portate sull’orlo della disperazione senza ritorno in un moto di affetto regala un epilogo ricomposto e di speranza. Uno dei punti più interessanti – e dolorosi – in Le sorelle Blue è il modo in cui l’autrice mette a nudo la differenza tra l’essere sorelle ed essere amiche. Può sembrare una sfumatura semantica, ma non lo è. Perché l’amicizia ha regole condivise, margini mobili ma comunque decisi. Le sorelle invece… le sorelle ti capitano. Ti crescono accanto, ti invadono lo spazio emotivo prima ancora che tu abbia imparato a dargli un nome. E non sempre ti amano nel modo giusto o non ti amano affatto. Le sorelle Blue si scontrano, si evitano, si feriscono. Eppure non riescono a smettere di cercarsi. Come se il sangue, alla fine, fosse l’unico legame di cui non puoi liberarti nemmeno quando ci provi con tutta te stessa. Non si tratta di intimità, ma di incastro. Di una coabitazione emotiva che nessuna psicoterapia al mondo riuscirà mai a smontare del tutto.

Accanto a questa tensione tra sorelle, c’è un altro asse su cui ruota tutto il romanzo: quello della dipendenza. Ma Mellors non si limita alla dipendenza da alcol o droghe. Qui si parla anche – e soprattutto – di dipendenza affettiva. Si dipende da una madre che non c’è mai stata davvero, da un padre geniale e incostante, da una sorella che forse ci ha amato male, ma almeno ci ha visto. Si dipende perfino dal proprio stesso dolore. Dalla narrativa che ci raccontiamo da anni per giustificare i nostri fallimenti. E questo, a volte, è più tossico della vodka a stomaco vuoto. A proposito di ironia e sopravvivenza, vale la pena riportare una battuta di Lucky – la più persa e forse per questo la più vera: «Affrontiamo le nostre dipendenze nell’ordine in cui potrebbero ucciderci!» recita con leggerezza, e intanto fa ridere la sorella. È solo una frase, ma contiene tutto: l’urgenza, la consapevolezza, l’amore che ancora riesce a scivolare tra le crepe.

Ed è qui che Le sorelle Blue dialoga in modo sotterraneo ma potente con il romanzo d’esordio di Mellors, Cleopatra e Frankenstein (Einaudi, 2023) dove tutto comincia con una relazione – lei giovane, fragile, straniera; lui adulto, ricco, affascinante e distratto. Ma sotto la storia d’amore pulsa un’altra struttura: quella familiare, o meglio, la sua assenza. Cleo si muove come una figlia mai cresciuta, alla ricerca disperata di qualcuno che le dica chi è. E Frank, a modo suo, è il prodotto di un altro tipo di disfunzione: il maschio che ha imparato a non sentire, a non aspettarsi nulla, a riempire i vuoti con l’alcol e i successi professionali. Due orfani emotivi che si sposano per salvarsi, e si affondano con la stessa velocità con cui si erano scelti. In entrambi i romanzi, Mellors smonta la famiglia come spazio di origine e al tempo stesso come prigione. Non ci sono padri forti, né madri redentrici. I genitori – quando ci sono – sono feriti, assenti, o peggio: presenti in modo sbagliato. E i figli? I figli imparano presto a sopravvivere, a stringere patti con la solitudine, a trovare rifugi provvisori nel corpo dell’altro. Anche a costo di perdersi.

E allora capisci che la dipendenza non è un tema. È l’ossatura dei romanzi di Mellors. Non c’è personaggio che non dipenda da qualcosa o da qualcuno. L’alcol, la sorellanza, la sessualità, l’arte, persino la boxe alla quale la giovane autrice riserva molte pagine di approfondito sapere come se un dolore incorniciato da regole e colpi ben dati potesse diventare l’unica via accettabile e nobile per addomesticarlo. E noi, lettrici e lettori, leggiamo. Magari con un po’ di snobismo all’inizio – questi personaggi così belli, così newyorkesi, così pieni di problemi da privilegio – ma poi restiamo. Perché Mellors ci racconta anche quello che non vorremmo vedere: che dipendere da qualcuno, a volte, è l’unica cosa che ci fa sentire vivi.