P

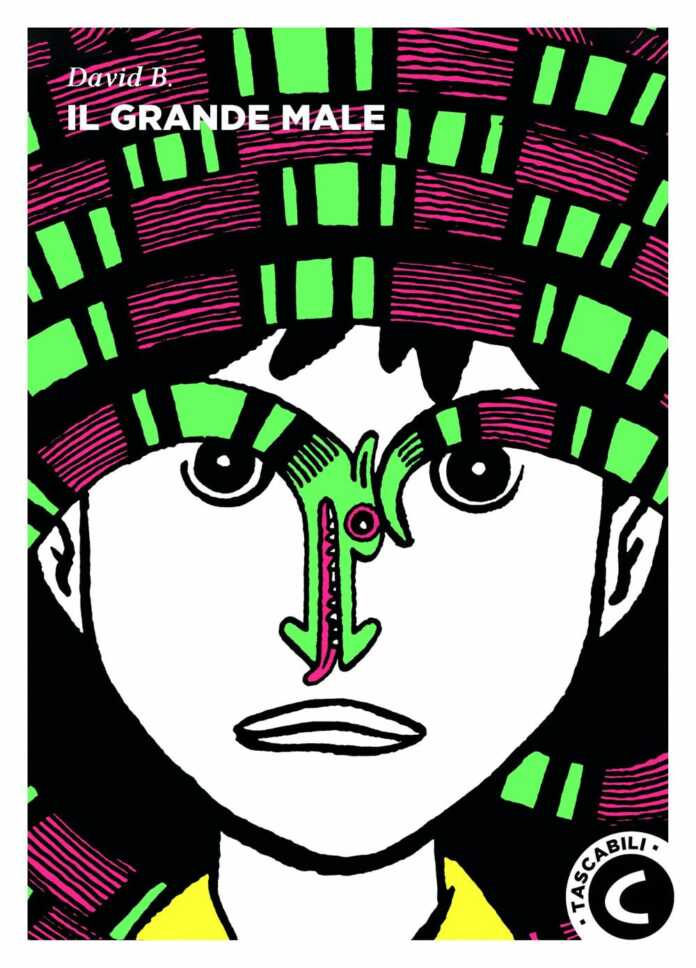

arliamo nuovamente di David B, ma questa volta provando a entrare nel mondo del fumettista francese attraverso l’adito del suo capolavoro più famoso. Se ci sono infatti libri che con la loro apparizione segnano un prima e un dopo, non c’è dubbio che il nostro modo di intendere le graphic novel è cambiato per sempre dopo “Il grande male”, di cui Coconino propone ora una ristampa in edizione economica. La sua pubblicazione in Francia, in sei volumi a partire dal lontano 1999, ci consegna infatti per la prima volta un autore di fumetti che prova, riuscendoci, a mettersi completamente a nudo nell’autonarrazione della propria problematica adolescenza e della crescita come giovane adulto.

Certo, il punto di vista autobiografico non è mai stato completamente estraneo al fumetto, e già artisti del calibro di Art Spiegelman e Robert Crunch, per fare due esempi illustri presi a caso, non si erano tirati indietro quando si è trattato di “metterci la faccia”, comparendo all’interno di una propria opera. Il caso di David B. è però sostanzialmente diverso, confrontabile, almeno in Europa, forse soltanto con Persepolis, l’autobiografia disegnata di Marjane Satrapi che vedrà la luce di lì a pochissimo.

Se la durata è già di per sé un sintomo eloquente del processo creativo, va sottolineato che L’Ascension du Haut Mal è stato scritto nell’ arco di 20 anni, come una forma di interminabile autoterapia che vede Pierre-François crescere in conflitto con la grave malattia del fratello Jean-Christophe, un evento destinato a sconvolgere i Beauchard e a mutare radicalmente le loro vite. Si tratta di una strategia terapeutica che, ironicamente, fa da contrappunto proprio alle varie terapie “alternative” e ai rispettivi guru, di volta in volta entusiasticamente appoggiati dalla madre, nell’incedere di una storia crudamente grottesca nei suoi risvolti umani.

Se la durata è già di per sé un sintomo eloquente del processo creativo, va sottolineato che L’Ascension du Haut Mal è stato scritto nell’ arco di 20 anni, come una forma di interminabile autoterapia che vede Pierre-François crescere in conflitto con la grave malattia del fratello Jean-Christophe, un evento destinato a sconvolgere i Beauchard e a mutare radicalmente le loro vite. Si tratta di una strategia terapeutica che, ironicamente, fa da contrappunto proprio alle varie terapie “alternative” e ai rispettivi guru, di volta in volta entusiasticamente appoggiati dalla madre, nell’incedere di una storia crudamente grottesca nei suoi risvolti umani.

Siamo del resto nei primi anni ‘70 e la scia della cultura hippy, ormai riciclata come folklore mainstream, approda ora per disperazione anche nella borghese e acculturata famiglia Beauchard. La malattia, il “grande male” del titolo, è infatti l’epilessia, un “male oscuro” che in forma grave è a fatica riconoscibile e, al tempo, incurabile per la medicina ufficiale.

Anche il fumetto, tuttavia, si rivela ben difficilmente prescrivibile come terapia di gruppo, e nessuno dei familiari di Pierre-François infatti si riconoscerà nella versione offerta dal libro (tanto meno la sorella, praticamente espunta dalla ricostruzione). Qui David è un bambino combattivo e violento, che impara a crescere con i suoi mostri e a tradurre il suo furore nell’impeto della creatività. Perché Il grande male è, soprattutto, questo: l’evoluzione del suo sguardo sulla malattia del fratello. E il conflitto tra i due esplode filtrato anche attraverso il grandangolo delle rispettive aspirazioni adolescenziali: quelle di Pierre-François che alla fine assume il nom del plume di David B. per simpatia con le vittime della Shoah, e quelle di un risentito Jean-Christophe che, privato di un infanzia, si identifica con i peggiori autocrati del secolo scorso come Hitler e Stalin.

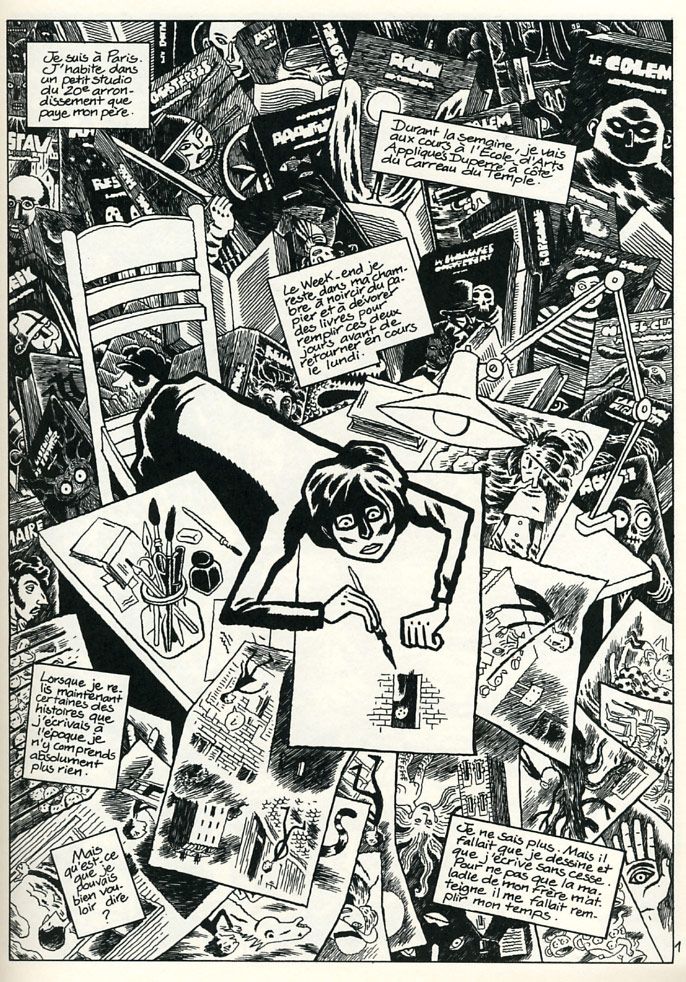

Se si trattasse solo di questo, faremmo però fatica a intendere la grandezza e l’originalità di quest’opera, oggi che quasi ogni graphic novel alza in pratica il sipario sui traumi giovanili del suo autore o della sua autrice, riaffermando la regola fumettistica della autofiction. La sua unicità consiste invece nel documentare, in parallelo al subbuglio esistenziale di Pierre-François, l’avanzamento del mondo visionario di David B.

Se si trattasse solo di questo, faremmo però fatica a intendere la grandezza e l’originalità di quest’opera, oggi che quasi ogni graphic novel alza in pratica il sipario sui traumi giovanili del suo autore o della sua autrice, riaffermando la regola fumettistica della autofiction. La sua unicità consiste invece nel documentare, in parallelo al subbuglio esistenziale di Pierre-François, l’avanzamento del mondo visionario di David B.

Mentre assistiamo alla maturazione della sua vicenda umana, non possiamo infatti fare a meno di osservare come spettatori incantati un universo grafico in gestazione che sembra germinare direttamente dal quel composto di inquietudini e di esplorazioni giovanili che rendono Il grande male un grande romanzo di formazione. Un orizzonte artistico che, tra demoni e fantasmi più o meno amichevoli, fonda la propria cosmologia attingendo da un crogiolo pressoché inestinguibile di stili, di culture e di epoche. Un mondo perturbante e notturno, ma non per questo meno familiare, impastato della stessa sostanza dei sogni o degli incubi, dove le ombre delle figure che si allungano verso Pierre-François non rispettano le leggi della prospettiva ma solo le proporzioni del suo inconscio. Un mondo in bianco e nero che ad ogni tavola paga fino in fondo il suo debito – largamente riconosciuto dall’autore – con Hugo Pratt, Will Eisner, José Muñoz.