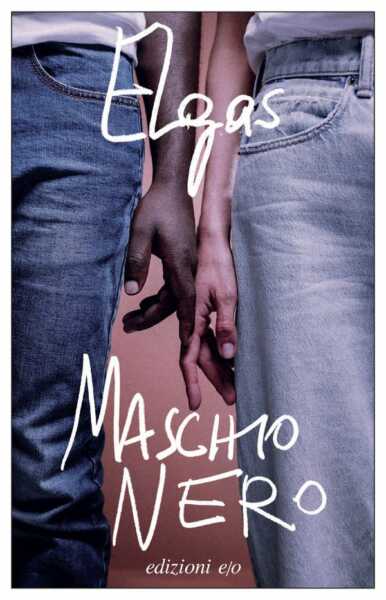

Con Maschio nero Elgas ha portato nella narrativa una voce che sorprende e spiazza. Non è il romanzo che ci si aspetterebbe da un intellettuale africano della diaspora, e proprio questa deviazione dalle attese costituisce la sua forza.

Il protagonista, senegalese di trentatré anni a Parigi, è dottorando in antropologia e conosce bene, insieme a molti colleghi, l’inconsistenza di quel titolo sul mercato del lavoro, infatti ha prolungato la condizione di studente come per ritardare un futuro senza grandi prospettive. Non sceglie battaglie politiche, non intende rappresentare la diaspora, ma ogni gesto – studiare, lavorare, amare – rischia di venire comunque interpretato dagli altri come un atto politicamente significativo. Il protagonista non vuole essere un militante, ma un uomo che difende la possibilità di non essere ridotto a simbolo, e che nella difesa ostinata della propria singolarità trova una forma di libertà.

Il romanzo è innanzitutto un memoir amoroso. Il protagonista riflette e agisce a partire dalla propria incapacità di amare, che lega all’assenza di una vera educazione ai sentimenti e, forse, alla mancanza stessa di amore ricevuto. Le due figure a cui approda – Mélodie, bianca, fragile e segnata dalla bipolarità ma anche accogliente e determinata, e Désirée, nera, passionale e seducente, legata alla promessa di una salvezza comunitaria – sono le ultime di una serie di relazioni più o meno fugaci, tutte incapaci di colmare la sua inettitudine affettiva. Nel rapporto con Mélodie emerge un parallelismo con sé stesso: così come lei non è soltanto la sua malattia, lui non è soltanto il colore della pelle. A queste donne si affianca la madre, rimasta in Senegal, che nelle telefonate ripete l’obbligo del debito e della fedeltà alle radici, richiamando la teoria del dono di Mauss che Elgas rielabora criticamente: il dono, lungi dal liberare, vincola e il protagonista si trova intrappolato in una logica che non ha scelto.

Questa dimensione privata si intreccia con il quadro teorico de I buoni risentimenti. Saggio sul disagio postcoloniale (2024, e/o Edizioni), uscito in Italia prima del romanzo. Lì Elgas ha messo a fuoco la condizione degli intellettuali africani francofoni, costantemente accusati di tradimento quando ottengono riconoscimento in Occidente. Ha distinto fra la tradizione postcoloniale – da Said al filosofo congolese Mudimbe – che ha svelato i lasciti della colonizzazione senza rifiutare in blocco l’universalismo, e il pensiero decoloniale contemporaneo, che spesso si riduce a etichetta egemonica, incline all’essenzialismo e a sostituire un dogma con un altro. Ha mostrato l’ambivalenza del soft power francese, insieme mentore e carnefice, e criticato la purezza identitaria come illusione sterile.

Maschio nero traduce queste analisi nella materia viva della narrazione. Le discussioni con l’amico Djitock, militante anticoloniale, mettono in scena lo scarto tra ideologia e vita quotidiana. Per lui la Francia resta il cuore della lotta; per il protagonista, invece, non basta a spiegare l’esperienza concreta di chi ama, lavora, cerca di vivere e ha dubbi che la Francia e la diaspora siano il centro della lotta. A questa macchina di interpretazioni Elgas oppone una postura netta: preferire la coscienza all’appartenenza.

Lo stile conferma questa scelta. In questo romanzo nel ritratto dell’amico Ngary – “maestro nel cogliere le cose con distacco e umorismo, dando un tono a un pensiero innovatore” – si riflette la prosa di Elgas: brillante, ironica, precisa, capace di passare dal diario all’analisi, dalla satira sociale al realismo, senza mai indulgere al sentimentalismo o agli slogan. La scrittura sorprende di continuo, spiazzando le attese e costringendo chi legge a rinunciare a categorie rassicuranti. Anche i tabù, vivi in Francia ma ancora di più in Senegal, trovano spazio senza compiacimenti: la depressione, l’inadeguatezza maschile compreso il vero e proprio trauma di una improvvisa défaillance sessuale, i complessi corporei e razziali. Il narratore si dichiara “emotivamente incompetente” ma proprio attraverso questa inettitudine rivendica la libertà di non essere ridotto a diagnosi o a colore. Qui saggio e romanzo si incontrano: I buoni risentimenti rifiuta i “noi totalitari” e rivendica la necessità di spazi di controversia, Maschio nero racconta la fatica di difendere la propria singolarità nel privato. Due percorsi diversi, un’unica intelligenza, capace di fondere analisi e invenzione. Elgas mette in fila parole mai banali per parlare d’amore e, nel farlo, rinnova il modo in cui leggiamo la diaspora, la politica, la letteratura.