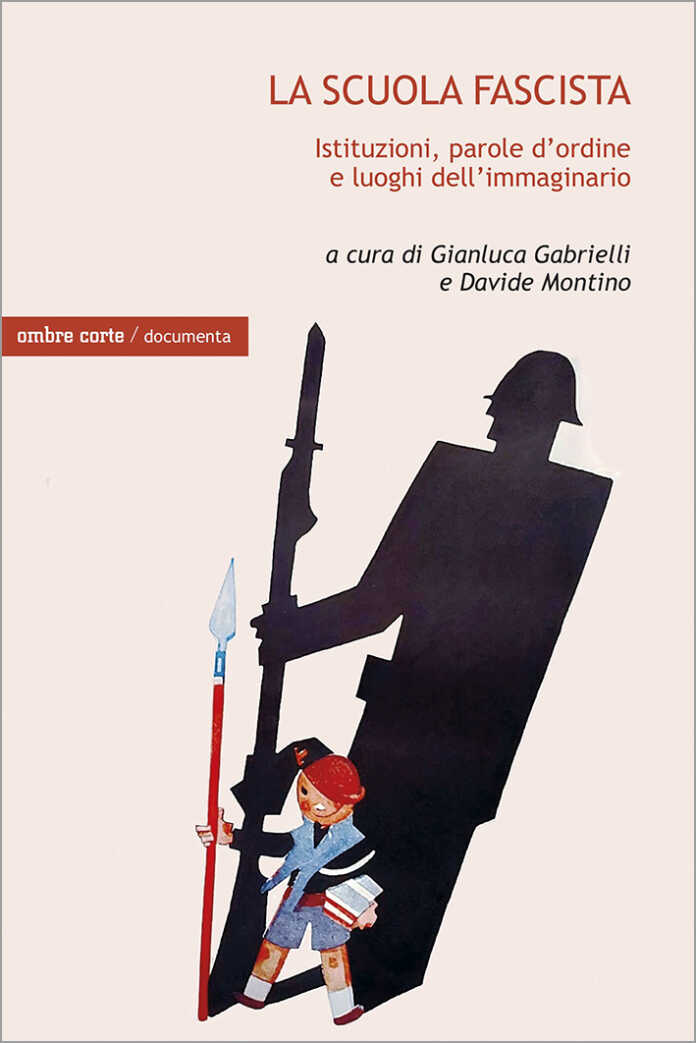

“Non più reperibile da anni”, ci annuncia la quarta di copertina, “si è ritenuto utile rendere nuovamente disponibile questo lavoro nell’intento di fornire alle nuove generazioni, a fronte delle rinascenti retoriche sulla storia nazionale, uno strumento per affrontarne proprio gli aspetti più difficili da elaborare per la coscienza pubblica, convinti che la conoscenza del Ventennio – con la sua scuola – renda sicuramente comprensibile la nascita della Repubblica assai meglio dello studio dell’inno nazionale o della bandiera come prescritto dai nuovi curricoli di Educazione civica”. Questa lunga citazione mi sembra indispensabile per spiegare come mai sia tornato in stampa dopo ben sedici anni questa sorta di vademecum che ci illustra dettagliatamente le caratteristiche della scuola italiana ai tempi di Benito figlio di Alessandro. Visto che sono al governo quelli che non sembrano aver mai preso del tutto le distanze da quell’epoca (o meglio, dalla mitologia di quell’epoca), vale la pena di ricordare fino a che punto la scuola italiana dal 1922 al 1943 venne per così dire “posseduta” dal regime fascista, che la piegò ostinatamente alle sue esigenze.

Il libro è di agile lettura anche per chi non si occupa professionalmente di didattica; esso è diviso in una serie di brevi capitoli ognuno dei quali si concentra su determinati temi, istituzioni, ricorrenze, oggetti. Cito a mo’ di esempio dall’indice: abbiamo sezioni dedicate a “Befana fascista” (esisteva, esisteva…), “Bonifica” (ovviamente quella dell’Agro Pontino che ci diede Littoria oggi Latina), “Cultura militare”, “Duce” (figura onnipresente non solo in effige sulle pareti delle aule, ma anche nei libri di testo), “Festa degli alberi”, “Giornata coloniale e celebrazione dell’impero”, “Guerra e militarismo”, “Leggi razziste”, “Natale di Roma”, “Razzismo”, “Romanità”. Già dai titoli si coglie la tesi di fondo dei curatori della raccolta e degli autori dei singoli capitoli: la scuola italiana in era fascista non era affatto la continuazione della scuola dell’Italia liberale (con la riforma Gentile “che avrebbe costituito un controcanto sostanzialmente efficace rispetto al tentativo del regime di innestare su questa struttura una pedagogia muscolare e futurista”); no, la scuola strutturata dalla riforma Gentile aveva tutta una serie di aspetti che al regime non dispiacquero affatto: “Stato forte, gerarchizzazione, eliminazione degli aspetti elettivi nella struttura amministrativa, classismo, aperture alla chiesa cattolica”. Era già dal 1923, grazie alla riforma, una scuola autoritaria; in seguito, il fascio non ebbe difficoltà ad accentuarne “le caratteristiche propagandistiche, belliciste, razziste”.

Ma in buona sostanza, cosa doveva essere la scuola nel ventennio? Leggendo uno dopo l’altro i capitoli, ne viene fuori l’immagine di un sistema educativo a due, se non a tre velocità: i licei classici al vertice, mirati a formare la classe dirigente, e articolati sulle materie umanistiche con pochissimo spazio concesso alla scienza e alla tecnica; per il resto della popolazione, una scolarizzazione limitata che spesso si fermava alla terza elementare, e raggiungeva in qualche caso le scuole tecniche e professionali. La terza velocità era incarnata dal liceo scientifico, poco amato dal regime, eppure riuscito faticosamente a imporsi soddisfacendo le esigenze educative del ceto medio e dell’apparato industriale di allora. Guarda caso, ancora oggi il Ministero cerca di potenziare le materie cosiddette STEM, acronimo impensabile nel ventennio, che sta per “Science, Technology, Engineering, and Mathematics”; ancora oggi si avverte una debolezza del sistema educativo italiano in questi ambiti, facendo finta che non sia una tara che ci portiamo dietro proprio dai tempi del littorio e prima ancora della riforma Gentile.

Non a caso uno dei capitoli si intitola “Latino”. Il mito della romanità, dell’Impero per antonomasia, portava a far sì che al cuore della formazione delle élite ci fosse proprio lo studio della lingua di Cesare e Augusto (entrambi visti come antesignani del Duce), che nelle intenzioni di Gentile, affiancata dal greco, doveva consentire lo sviluppo di una coscienza filosofica, ma che col tempo divenne sempre più il pretesto per la celebrazione del regime che si spacciava per prosecutore della Roma che governava il mondo colle legioni e col diritto. Non a caso in quella che fu la più fascista delle università italiane, la Regia Università di Roma (oggi nota come Sapienza), a lato del Rettorato stanno la facoltà di Giurisprudenza e quella di Lettere, dove gli insegnamenti più importanti erano greco classico e latino – l’architettura non inganna. E qui abbiamo una singolare continuità con i licei d’oggidì, dove continuano a prevalere nel monte ore settimanale le materie umanistiche anche nell’indirizzo scientifico.

Ma soprattutto la scuola doveva far sì che per i piccoli italiani il fascismo diventasse qualcosa di naturale, di scontato, di ovvio, di indiscutibile. Si cominciava facendo esercizi d’aritmetica in cui la sottrazione serviva a calcolare la differenza d’età tra i due figli di Mussolini, Vittorio e Romano, e si finiva con le esercitazioni paramilitari in camicia nera. E qui c’è una certa continuità di fondo nella storia delle nostre istituzioni educative. A partire dall’unità d’Italia a scuola si doveva imparare a essere italiani e non lombardi, veneti, liguri, sardi, ecc., e a rispettare e obbedire a sua maestà il Re. Dal 1923 la scuola insegna a essere fascisti. Dopo il 1945 la scuola si fa carico prima di inculcare le istituzioni repubblicane (non senza portarsi appresso l’autoritarismo e il classismo degli anni precedenti…); in seguito viene adibita a valvola di sfogo per i tanti laureati dell’università di massa che non trovano lavoro (e così facendo diventa anche un canale per la raccolta di voti, e non a caso i ministri della pubblica istruzione erano tutti democristiani).

Insomma, in Italia la scuola è sempre servita a fare qualcos’altro, e gli insegnanti che s’ostinavano a fare il loro mestiere dovevano sempre andare, chi più chi meno, controcorrente. Soprattutto si perpetua questa convinzione delle classi dirigenti che per correggere le magagne del carattere nazionale basti aggiungere qualche insegnamento a quelli già esistenti, per cui se c’è un problema di illegalità diffusa si faranno ore di educazione civica, e se ci sono violenze sulle donne si faranno ore di “educazione sentimentale” (ancora noi insegnanti stiamo aspettando di vedere in cosa dovrebbe consistere, ma bisogna aver pazienza). E se i servizi sociali non funzionano ci penserà la scuola ad aiutare i ragazzi a rischio di emarginazione per le cause più diverse (dal disagio mentale alla povertà), e se entrambi i genitori lavorano si prometteranno le scuole aperte il pomeriggio così i figli avranno dove stare. La scuola, insomma, come panacea per tutti i mali; mentre intorno la società che ci ritroviamo rema in tutt’altra direzione.

In ogni caso, La scuola fascista è un’interessante lettura che fa capire come tante contraddizioni e limiti del nostro sistema educativo abbiano una lunga storia, e derivino da scelte talvolta in buona fede, talvolta discutibili, e in certi casi scellerate (l’espulsione degli insegnanti e accademici ebrei tra le più famigerate, e giustamente), fatte tanti anni fa. Una lettura decisamente interessante coi tempi che corrono.