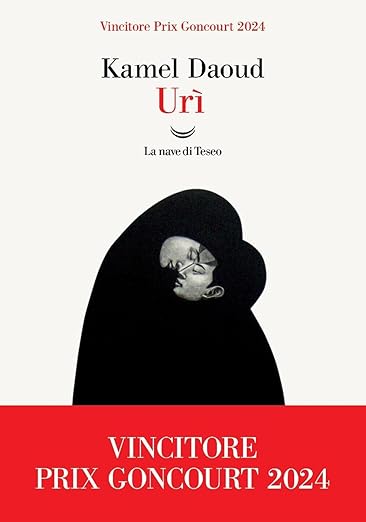

Nel salone di bellezza “Sherazade”, le donne di Orano cercano riparo dall’invisibilità. Contro le urì, le vergini del paradiso promesse ai martiri, oppongono tinte per capelli e cerette per depilazioni come piccoli talismani terrestri. Sciupate dalla fatica, dal lavoro e dalla violenza domestica, si affidano ai cosmetici come a strumenti di resistenza. Il salone diventa una barricata femminile fatta di parole e risate, di complicità e ironia, un luogo dove il corpo si ricompone e l’aldilà maschile viene sfidato con la quotidianità. Al centro di questa scena c’è Alba, la giovane proprietaria, sopravvissuta a uno sgozzamento durante la guerra civile algerina. Porta nella gola un taglio di quattordici centimetri e una cannula che la tiene in vita, e parla a una bambina che ancora non è nata. Il monologo si rivolge a chi non sa nulla del mondo: alla figlia che non ha ancora voce, e che per questo può ascoltare tutto — la paura, la fede, la memoria, la vergogna, la violenza.

Fuori dal salone, l’Algeria è un Paese che ha sepolto la propria storia. La guerra d’indipendenza contro la Francia è ricordata ovunque, ogni via, ogni piazza portano un nome di eroe; la guerra civile invece (1992-2002) è rimossa, i suoi duecentomila morti ridotti a un silenzio di Stato. In questo vuoto Alba sceglie di abortire. Non per mancanza d’amore, ma per sottrarre la figlia a una condanna certa: nascere donna in un paese dove le donne non valgono niente. È un gesto che ricorda quello della madre di Amatissima di Toni Morrison: anche lì, la maternità è costretta a misurarsi con l’impossibilità di proteggere. Dare la morte per negare la schiavitù, o negare la nascita per evitare una vita di sofferenza: in entrambi i casi, l’amore coincide con il rifiuto del mondo. Eppure, alla fine, Alba trova un’altra forma di resistenza: «Ho creduto di essere mezzo morta e invece dovevo vivere per due». Per sé stessa, per la sorella uccisa, per tutte le donne scomparse nel silenzio. È la frase che riassume il romanzo: vivere come atto politico, come risarcimento, come testimonianza.

A questa voce si intreccia quella di un libraio, archivista dei massacri degli anni ’90. Ha in testa un “libro” fatto di nomi, luoghi e ferite. Quando nel 1999 la “riconciliazione nazionale” impone il silenzio, quando i carnefici vengono perdonati e dichiarano di essere stati dei semplici “cuochi” delle milizie, per poter accedere all’amnistia, la parola diventa clandestina. «Da quel momento il Paese si è popolato di cuochi, e l’arte di sorridere per irridere la verità si è diffusa come una pioggia», scrive Daoud. Ai “cuochi” fu ordinato di non farsi vedere, di tacere, di starsene tranquilli nelle cucine. Un bel paradosso visto che le cucine sono i luoghi in cui gli estremisti islamici volevano confinare le donne.

Le due voci si rispondono come due ferite che non si chiudono. Lei parla dal corpo, dal suo “sorriso mostruoso” inciso sulla gola; lui dal corpo politico, corroso dalla menzogna di Stato. Entrambi superstiti di un Paese che preferisce la dimenticanza alla giustizia, parlano in una lingua spezzata che si ostina a non tacere.

Urì è scritto in una lingua che mescola il ritmo della preghiera con il respiro del corpo: anafore, elenchi, frasi che sembrano liturgie. La scrittura è densa, piena di ripetizioni e immagini; la ferita della gola ossessivamente riproposta si trasforma in canto, la mutilazione in poesia. Tutto ciò che è fisico diventa simbolico: il coltello, la cannula, il sorriso, la voce, la nascita. È una lingua della sopravvivenza, in cui la parola è sempre prossima al silenzio da cui proviene. Lo stratagemma del feto a cui la madre si rivolge con la propria lingua interiore funziona come espediente pedagogico: un ascoltatore ingenuo che deve essere guidato, passo dopo passo, attraverso la vita quotidiana in Algeria, le tradizioni musulmane, i codici familiari e la brutalità della guerra. Un meccanismo forse un po’ artificioso, ma che consente a Daoud di rivolgersi anche a un lettore occidentale, accompagnandolo dentro un mondo altrimenti opaco. In questo modo il romanzo si fa insieme mediazione narrativa e traduzione culturale, capace di renderlo accessibile al pubblico francese ed europeo.

Il rischio è che la voce femminile diventi, suo malgrado, una guida turistica del dolore per il lettore europeo. Inoltre sotto la grazia poetica si avverte una tensione più scura. La voce della protagonista è attraversata da una rabbia trattenuta: contro la religione che opprime e contro la società che tace, Daoud sembra appropriarsi della voce ferita di Alba per trasmettere al lettore la propria furia, trasformandola in energia letteraria. Il risultato è un romanzo di grande forza, ma anche di ambigua autorità: un uomo che parla per una donna, una voce che si sovrappone alla voce che vuole restituire.

Dopo il successo del libro in Francia e la vittoria del premio Goncourt 2024 è emersa la notizia che Urì è oggetto di una denuncia da parte di Saâda Arbane, donna algerina sopravvissuta a un massacro durante la guerra civile. Arbane afferma che Daoud avrebbe usato la sua storia, confidata anni prima alla moglie psichiatra dello scrittore, senza consenso. Il processo è in corso: in Francia per violazione della privacy, in Algeria per violazione del segreto professionale. Al di là della questione giudiziaria, che ho scoperto del tutto casualmente, la vicenda amplifica la domanda che il romanzo stesso solleva: di chi è la voce del dolore? E chi ha il diritto di raccontarla?

Inoltre con l’accusa di plagio il confronto con il franco maliano Yambo Ouologuem diventa inevitabile. Nel 1968, Ouologuem pubblicò Le Devoir de violence (Dovere di violenza, 1968), romanzo di rottura che smontava il mito dell’Africa pura e spirituale. Vinse il Prix Renaudot e fu salutato come il primo grande scrittore africano moderno. Poi anche in quel caso arrivò l’accusa di plagio: aveva copiato intere pagine da Graham Greene e André Schwarz-Bart. Fu espulso dal campo letterario francese, cancellato. Ma quel “furto” era in realtà un atto di sabotaggio: appropriarsi dei testi europei per riscriverli dall’interno, un gesto politico e ironico di cannibalismo postcoloniale. Ouologuem fu punito per aver sottratto ai bianchi la loro lingua; Daoud, mezzo secolo dopo, è premiato per aver restituito ai bianchi un racconto dell’Algeria contemporanea filtrato dalla loro lingua.

Kamel Daoud si trova oggi in una posizione scomoda, perché è malvisto su entrambi i fronti. In Algeria gli si rimprovera di aver osato raccontare la guerra civile degli anni ’90, un conflitto endogeno che non può essere attribuito alla Francia e che mostra le responsabilità interne: i massacri dei civili, le violenze contro le donne, la deriva religiosa e politica che ha divorato il Paese. In Francia, invece, soprattutto nei circoli della sinistra decoloniale, gli viene contestato di non essere abbastanza anticolonialista, di spostare lo sguardo dalle colpe dell’Occidente a quelle dell’Algeria stessa. È in questa zona grigia che Daoud diventa bersaglio duplice: criticato in patria, criticato in Francia, e sostenuto parzialmente da una destra francese che lo legge come voce utile a incrinare il mito della decolonizzazione. Come osserva il franco senegalese Elgas, ogni scrittore proveniente da un ex territorio coloniale vive sotto una doppia condizione: da un lato è chiamato a incarnare la coscienza decoloniale, dall’altro è spinto a rassicurare il pubblico francese mostrando una versione leggibile della propria identità.

Eppure, in mezzo a queste letture ideologiche, resta un romanzo. Ed è la libertà del romanzo che qui conta: quella di dire ciò che i discorsi ufficiali rimuovono, di raccontare le ferite interne, di restituire voce alle donne e ai civili, gli unici a incarnare un’etica possibile. Daoud non è né un portavoce della Francia né un traditore dell’Algeria, ma uno scrittore che, attraverso la finzione, si assume il rischio di nominare l’indicibile: che le colpe non sono solo del colonizzatore, ma anche del Paese liberato, incapace di fare i conti con se stesso.