La metto giù piana: durante le giornate interminabili e bollenti dell’estate, ognuno di noi può trovare due giorni per leggere un romanzo perturbante e guardare (o riguardare) un film di un regista geniale come Roman Polanski — anche se la sua figura pubblica oggi appare appannata da vicende giudiziarie pesanti per quanto riguarda le accuse di violenza sulle donne. Certo, se si vogliono trovare tracce di misoginia nel suo cinema, se ne trovano a bizzeffe. Ma non appartengo a quel partito che riduce l’arte a un semplice lapsus d’autore. Preferisco pensare che si possa guardare l’opera con uno sguardo critico, senza per forza santificare o cancellare chi l’ha creata.

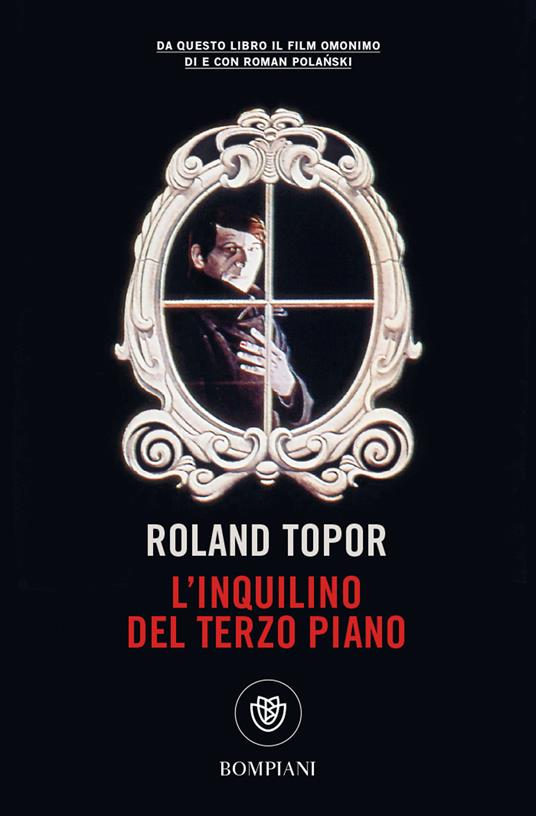

L’inquilino del terzo piano (Le locataire chimérique, Bompiani, 2021), romanzo scritto da Roland Topor nel 1964, è una parabola inquietante e surreale sulla disintegrazione dell’identità in un contesto urbano alienante e ostile. Ambientato in una Parigi grigia e claustrofobica, il libro racconta la lenta e angosciante metamorfosi di un uomo qualunque, Trelkovsky, che, trasferendosi in un appartamento precedentemente abitato da una donna che si è suicidata, finisce con l’identificarsi con lei fino alla follia.

L’inquilino del terzo piano (Le locataire chimérique, Bompiani, 2021), romanzo scritto da Roland Topor nel 1964, è una parabola inquietante e surreale sulla disintegrazione dell’identità in un contesto urbano alienante e ostile. Ambientato in una Parigi grigia e claustrofobica, il libro racconta la lenta e angosciante metamorfosi di un uomo qualunque, Trelkovsky, che, trasferendosi in un appartamento precedentemente abitato da una donna che si è suicidata, finisce con l’identificarsi con lei fino alla follia.

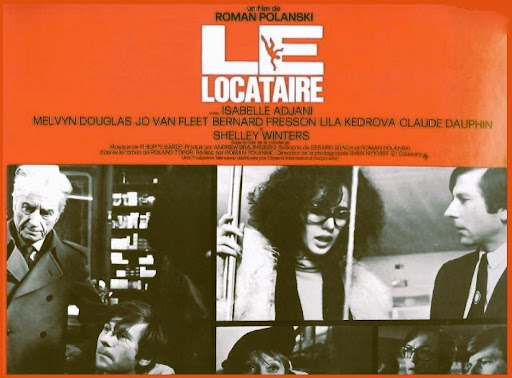

Attraverso uno stile asciutto, grottesco e punteggiato da dettagli assurdi, Topor costruisce una narrazione che scivola progressivamente dal realismo al delirio paranoico, senza mai concedere certezze. L’intera vicenda è dominata da una tensione tra realtà e allucinazione, tra ciò che viene vissuto e ciò che è solo percepito: il protagonista si sente osservato, giudicato, trasformato a sua insaputa dai vicini di casa, dalla portiera (nel film interpretata da una “stronzissima” Shelley Winters), dalla società. È questa progressiva sensazione di essere inghiottito da un mondo che non lascia spazio alla singolarità, che impone norme di comportamento e condanna ogni deviazione, a rendere il romanzo una riflessione potentissima sull’alienazione urbana del secondo dopoguerra. Scritto in un periodo in cui le grandi città europee erano attraversate da profonde trasformazioni sociali e urbanistiche, L’inquilino del terzo piano mette in scena la figura dell’individuo anonimo, sommerso dal conformismo e reso impotente da una struttura abitativa che si fa metafora della sorveglianza e del controllo. Il condominio borghese si trasforma in spazio di costrizione sociale, in cui ogni differenza è vissuta come minaccia. La paranoia non è solo una condizione psicologica: è il riflesso di un ordine normativo che schiaccia l’identità.

Notoriamente Topor non si limita alla scrittura: è stato artista grafico, illustratore, autore teatrale. Le sue opere visive – disegni, incisioni, caricature – condividono con il romanzo la stessa poetica dell’eccesso e della deformazione. Corpi smembrati, volti liquefatti, situazioni assurde: anche nel segno, come nella scrittura, Topor mette in scena la crisi dell’identità, la fragilità dell’io, il nonsense della società borghese. In questo senso, L’inquilino del terzo piano è pienamente coerente con il suo universo visivo e tematico: un mondo che deraglia, dove la normalità si rivela il volto più inquietante della violenza.

Dal romanzo, Roman Polanski ha tratto nel 1976 il film omonimo, di cui è anche protagonista. Il regista trasporta sullo schermo la vicenda con grande fedeltà formale, ma imprimendo alla storia un tono diverso, più cupo e psicologicamente opprimente. Se Topor affida al grottesco una funzione critica e straniata, Polanski spinge sull’angoscia interiore, sulla dissoluzione dell’identità come esperienza solitaria e senza appello. Il condominio diventa una gabbia esistenziale, dove il corpo e la mente si disgregano. Cambia anche un dettaglio cruciale: l’inquilino non è russo, come in Topor, ma polacco, come Polanski stesso che doppia se stesso anche in italiano in una lingua incerta e leggermente balbettante che subito indica lo straniero sempre guardato con sospetto anche se naturalizzato francese. Forse non tutti sanno che la famiglia di Roman Polanski lasciò la Francia nel 1939 per sfuggire all’antisemitismo e finì nella Polonia invasa dai nazisti, nel ghetto di Varsavia. Esattamente quel tipo di tragico paradosso che alimenta l’umorismo ebraico: una risata nella tenebra, un sorriso che mostra i denti, un witz amarissimo.

Una delle qualità più sorprendenti de L’inquilino del terzo piano, tanto nella sua versione letteraria quanto in quella cinematografica, è la sua straordinaria doppiezza: è un’opera profondamente stratificata, ricca di riferimenti culturali, filosofici, psicoanalitici, eppure al tempo stesso immediatamente accessibile, quasi popolare nel suo impianto narrativo. La storia di un uomo che subentra in un appartamento e finisce per impazzire potrebbe appartenere a un racconto dell’orrore, a un giallo psicologico, a un episodio di cronaca nera. Ma proprio questa apparente semplicità narrativa permette a lettori e spettatori di ogni livello di essere immediatamente catturati dalla tensione della vicenda, per poi trovarsi a scivolare dentro territori molto più ambigui e complessi. Nel caso del film, questa pluralità di livelli si esprime anche nello stile visivo e narrativo, che ha esercitato una forte influenza sul cinema europeo e statunitense successivo. Le locataire, e il precedente Rosemary’s Baby (1968) possono essere considerati opere chiave nella nascita di un certo tipo di thriller psicologico “domestico”, claustrofobico e ossessivo, che hanno influenzato registi come David Lynch, il nostro Dario Argento, Stanley Kubrick con Shining. La cifra di Polanski – fatta di interni opprimenti, di sguardi sospettosi, di dettagli che sfuggono al controllo – ha contribuito a codificare un’estetica della paranoia urbana, una grammatica dell’alienazione soggettiva che oggi è parte del linguaggio visivo del cinema d’autore ma anche del cinema di genere.

La femminilità, nel passaggio dal romanzo al film, diventa l’elemento più ambiguo e problematico. Trelkovsky assume i tratti della precedente inquilina, Simone Choule, fino a trasformarsi in lei: si trucca, si veste come lei, la imita. Tuttavia, mentre nel romanzo di Topor questa metamorfosi può essere letta come una critica alle imposizioni sociali e ai ruoli di genere codificati – la femminilità come spazio dell’oppressione – nel film la trasformazione è trattata come un processo disturbante, persino patologico. La femminilizzazione è mostrata come perdita di controllo, disfacimento, mostruosità. La donna non è soggetto, ma fantasma da incarnare e ripetere, una funzione muta e tragica. Proprio questa ambiguità apre a una lettura queer di entrambe le opere. Il percorso di Trelkovsky può essere interpretato come una rappresentazione – forse inconsapevole, ma straordinariamente attuale – della destabilizzazione dell’identità sessuale e di genere. L’ossessione per Simone Choule non è tanto amorosa, quanto identificatoria, speculare: il protagonista desidera diventare l’altro, farsi altro, ma questa trasformazione è resa impossibile dalla violenza della norma. Il travestimento, il trucco, l’adozione di un nome e di abiti femminili – tutto ciò può essere letto come una forma di gender trouble: una crisi della binarità, una ribellione implicita al principio d’identità.

Lo spazio stesso dell’appartamento – nel romanzo come nel film – diventa un luogo profondamente queer: chiuso, ambiguo, carico di tensione erotica e simbolica. È uno spazio di reclusione ma anche di trasformazione, un closet in senso letterale e figurato. Trelkovsky non può vivere fuori da quel luogo, ma non può nemmeno abitarlo senza annientarsi. L’identità queer che egli incarna è tragica perché non riconosciuta: non trova uno spazio sociale legittimo, viene percepita come devianza, follia, abiezione. Il film, in particolare, problematizza questa trasformazione: la mette in scena, ma non la accoglie. È il dramma di un’identità non conforme che viene lasciata senza voce.

La misoginia di entrambe le opere, dunque, è profondamente intrecciata con queste dinamiche di genere. In Topor, la donna è figura dell’oppressione sociale: Simone è stata espulsa perché troppo rumorosa, troppo presente. Diventare lei è diventare vittima. Nel film, invece, la femminilizzazione è il sintomo della follia, e quindi della perdita di sé: l’immagine del maschio che si trucca e si getta dalla finestra è, più che un atto liberatorio, una condanna visiva. La figura femminile resta oggettivata, silenziata, funzionale a un dramma maschile. Non si può dimenticare, inoltre, quanto sia evidente sia nel romanzo che nel film il gusto profondo con cui il protagonista denigra Stella, la donna con la quale intreccia una relazione: la sua fisicità, la sua voce, i suoi modi, tutto viene progressivamente filtrato attraverso un disprezzo latente che sfocia in un vero e proprio odio misogino. Stella, una Isabelle Adjani imbruttita da occhialoni da vista e con il naso sempre rosso, è ridotta a oggetto di sospetto, fastidio, caricatura. Questa violenza simbolica è tanto più pervasiva quanto più è normalizzata nella narrazione.

Eppure, proprio nel loro non sapere come trattare questa ambiguità, L’inquilino del terzo piano (romanzo e film) parlano il linguaggio del queer. Mettono in scena l’instabilità dell’identità, la performatività del genere, la violenza delle aspettative normative. La paranoia non è solo clinica: è il riflesso di una società che rifiuta l’ambiguità, che punisce chi eccede i margini, chi attraversa i confini. Topor e Polanski ci consegnano un’opera disturbante e attualissima, capace di interrogare non solo la fragilità dell’io moderno, ma anche le costruzioni culturali del genere, dell’identità, della devianza. Se Trelkovsky è una figura tragica, lo è perché non può essere nessuno senza diventare qualcun altro, e quel qualcun altro è sempre già definito, giudicato, condannato.

In ultimo. Nel film Venere in pelliccia (2013), Roman Polanski ripropone e rielabora la dinamica di potere e sottomissione già esplorata ne L’inquilino del terzo piano, in una forma ancora più esplicita e vertiginosa. L’attore protagonista, Mathieu Amalric — come Polanski francese di origine ebraico-polacca — interpreta un regista che si ritrova intrappolato in un gioco psicologico e sessuale con un’attrice magnetica e ambigua, fino a perdere ogni controllo. Amalric somiglia visivamente a Polanski, e la sua interpretazione tende quasi a sovrapporsi a quella dello stesso regista nel ruolo di Trelkovski, l’uomo che nel L’inquilino si identifica con Simone Choule. Anche qui il protagonista si trasforma sotto lo sguardo e la pressione dell’altro, femminile, in un ribaltamento di ruoli che travolge identità, genere e volontà. In questa messa in scena teatrale e claustrofobica, il gender si mostra come costruzione fluida e performativa, e il desiderio di annientarsi nell’altro (o nell’altra) diventa ancora una volta un dispositivo polanskiano di esplorazione dell’identità come perdita.