Il primo approccio ai racconti di Lydia Davis può essere destabilizzante: sono testi perlopiù brevi, a volte brevissimi, che in rari casi superano la decina di pagine, dove non accade quasi mai nulla. O dove un’azione banale assurge a motore narrativo, ammantandosi di un’aura di solennità che in qualsiasi altro contesto le sarebbe preclusa.

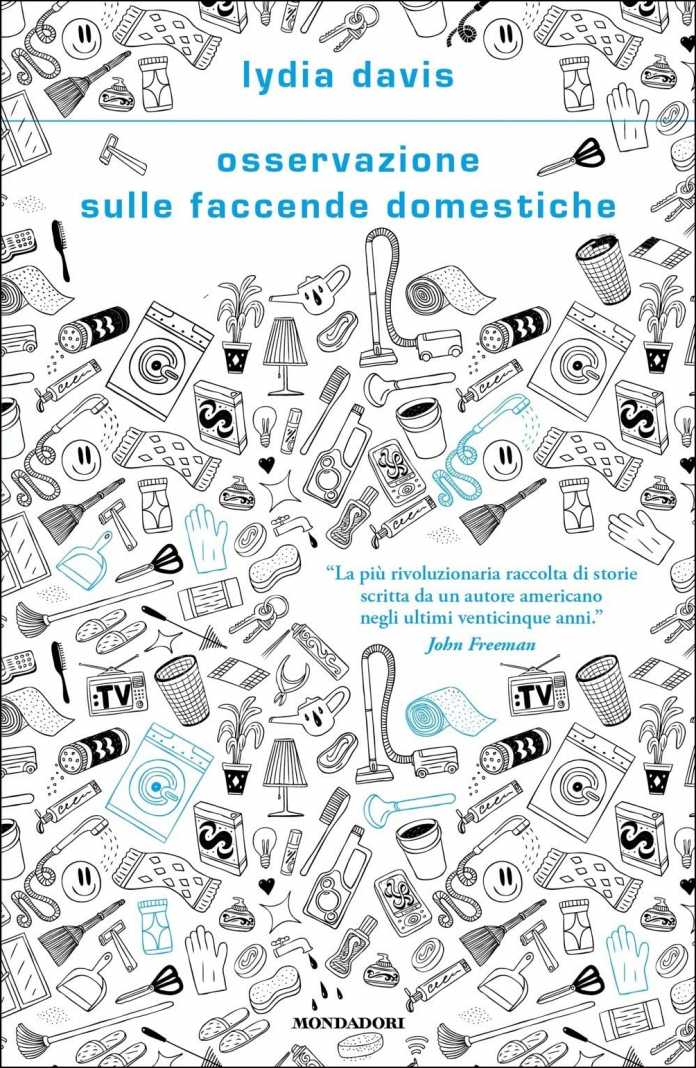

Ma una volta superato quel pizzico di diffidenza verso pagine che sembrano minare le più radicate certezze del lettore, si verrà piacevolmente travolti in una sorta di vorticosa dipendenza verso questi racconti asimmetrici, spiazzanti e totalmente anticonvenzionali, nella gloriosa prosaicità dei loro argomenti. Per fare un esempio, l’“Osservazione sulle faccende domestiche” che campeggia sulla copertina della raccolta non è che il titolo di uno dei racconti, che recita, nella sua interezza: “Sotto tutto questo sporco, il pavimento è davvero pulitissimo”.

Ritroviamo questo stesso efficace acume pervaso di ironia, capace di accennare con una leggerezza per lo più inedita a una serie di aspetti della vita in cui è difficile non ritrovarsi, in molti dei testi tradotti da Adelaide Cioni – uno su tutti, il pressoché perfetto elenco dal titolo: “Sono abbastanza a mio agio, ma potrei esserlo un po’ di più”, che inizia con “Sono stanca. / Le persone davanti a noi ci stanno mettendo un sacco a scegliere i gusti del gelato. / Mi fa male il pollice. / Un uomo sta tossendo durante il concerto” e prosegue con “Devo andare in bagno ma è occupato. / L’acqua per il tè ci mette troppo a bollire” per finire con il peggiore dei fastidi inconfessabili, ovvero “il ticchettio dell’orologio è fortissimo”.

Ritroviamo questo stesso efficace acume pervaso di ironia, capace di accennare con una leggerezza per lo più inedita a una serie di aspetti della vita in cui è difficile non ritrovarsi, in molti dei testi tradotti da Adelaide Cioni – uno su tutti, il pressoché perfetto elenco dal titolo: “Sono abbastanza a mio agio, ma potrei esserlo un po’ di più”, che inizia con “Sono stanca. / Le persone davanti a noi ci stanno mettendo un sacco a scegliere i gusti del gelato. / Mi fa male il pollice. / Un uomo sta tossendo durante il concerto” e prosegue con “Devo andare in bagno ma è occupato. / L’acqua per il tè ci mette troppo a bollire” per finire con il peggiore dei fastidi inconfessabili, ovvero “il ticchettio dell’orologio è fortissimo”.

Ci sentiamo esposti, nel leggere Davis, come se l’autrice guardasse attraverso il buco di una serratura a tutti quei momenti che di fatto compongono la nostra giornata ma sui quali non ci soffermiamo mai, relegandoli a una periferia della narrazione dalla quale Davis vuole invece riscattarli, per donare loro un ruolo centrale e offrirci nuove prospettive, letterarie e di senso.

Una volta entrati nell’universo di Davis, nel quale ci sentiamo a prima vista come dentro uno specchio deformante salvo accorgerci poi che l’immagine riflessa combacia alla perfezione con la realtà, e che a essere deformata è la narrazione elusiva e finalizzata a uno scopo che siamo abituati a chiamare realtà, non stupisce che John Freeman abbia detto dei suoi racconti che si tratta della “più rivoluzionaria raccolta di storie scritta da un autore negli ultimi venticinque anni”. Rivoluzione che opera, innanzitutto, sullo sguardo del lettore: la nostra attenzione viene – a volte dolcemente, a volte più bruscamente – deviata verso particolari apparentemente insignificanti che, sotto la magistrale penna di Davis, si dilatano nel tempo e nello spazio fino a inglobare territori di significati tradizionalmente più “nobili” (i grandi temi, dall’amore alla morte) e ad affrontarli alla luce di quanto, di fatto e con assoluta concretezza, abbiamo sotto gli occhi.

Uno degli effetti secondari di questa prosa al contempo contemporanea e antica – nella sua apparente facilità e nella sua semplice complessità –, è quello di relativizzare l’antropocentrismo narrativo, tuttora dominante in letteratura: gli oggetti e gli animali sono protagonisti attivi tanto quanto gli esseri umani i quali, dal canto loro, si riscoprono più simili tra loro e maggiormente intenti a occuparsi di piccole cose di quanto il mito letterario dell’unicità voglia farci credere. Allo stesso modo, anche i sogni (e le storie tratte da Flaubert) entrano a far parte della realtà, proprio come la morte attraversa la vita, e viceversa. Sono le azioni quotidiane, i piccoli piaceri, le abitudini e le inclinazioni a descrivere chi vive, come chi muore: ed è così che in “Necrologi” leggiamo che, tra gli altri, “Helen amava le lunghe passeggiate, il giardinaggio e i suoi nipoti. / Richard aveva fondato una ditta tutta sua.”, mentre “Albert era un grande amante degli animali.”