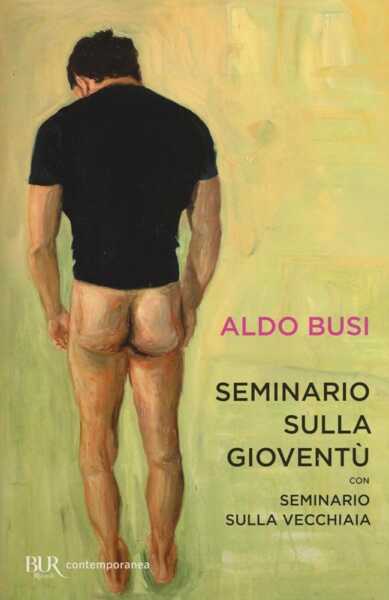

Era il 1984 quando Aldo Busi, pubblicando Seminario sulla gioventù per Adelphi, esordì con l’autorità già di un classico, autorità evidente già dall’incipit.

Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da giovani? Niente, neppure una reminiscenza. Il peggio, una volta sperimentato, si riduce col tempo a un risolino di stupore, stupore di essercela tanto presa per così poco, e anch’io ho creduto fatale quanto poi si è rivelato letale solo per la noia che mi viene a pensarci. A pezzi o interi, non si continua a vivere ugualmente scissi? E le angosce di un tempo ci appaiono come mondi talmente lontani da noi, oggi, che ci sembra inverosimile aver potuto abitarli in passato.

Busi è, semplicemente, il più grande scrittore italiano vivente, sia pure ormai inattivo. Busi è stato molto famoso, anche per i motivi sbagliati, fra gli anni Ottanta e il Duemila. Poi ha taciuto per un po’ e quando è tornato a pubblicare si può ammettere che non fosse più ai livelli del secolo scorso, oltre che ad aver, credo, perso il suo pubblico, un pubblico che del resto lui non considerava più all’altezza dell’impegno che ci metteva. Ora è molto vecchio, non ha più un editore e forse un giorno ci sarà un lungo romanzo postumo. Intanto, però, del periodo d’oro, ci restano una ventina buona di opere importanti e pure divertenti da leggere: romanzi picareschi on the road che possono passare per memoir e autofiction (il Seminario, Vita standard di un venditore provvisorio di collant…); romanzi-romanzi con personaggi, plot e tutto (La delfina bizantina, Suicidi dovuti, Vendita galline km 2…); reportage di viaggio (Altri abusi, Cazzi e canguri (pochissimi i canguri) – La camicia di Hanta, …); e infine i cosiddetti manuali del saper vivere (del perfetto gentilomo, gentildonna, padre, madre, single…), carichi di sano buonsenso piccolo-borghese, pur essendo il più lontani possibile dalla borghesia italiana reale, anche quando descrive l’etichetta dell’aggancio nei vecchi cinema a luci rosse.

Il fatto che sia i lettori più giovani che gli altrettanto giovani aspiranti scrittori non l’abbiano mai letto, e se va bene sappiano a malapena che esiste, dipende, secondo me, da due fattori. Il primo è la scelta, suicida in termini di immagine ma coerente con la sua idea di letteratura di diventare un personaggio televisivo praticamente a tempo pieno. Personalità decisamente flamboyant e polemica, Busi divenne una presenza fissa al Maurizio Costanzo Show e in seguito nei programmi di Maria De Filippi, specie Amici; arrivò al punto di partecipare all’Isola dei Famosi (eliminato quasi subito).

L’altro è il tempismo storico. Busi viene immediatamente riconosciuto come uno scrittore importante dalla critica seria ma questo proprio quando quella stessa critica seria sta morendo. Cioè, arriva subito dopo quella “chiusura del Canone” che fa sì che gli scrittori contemporanei, anche i più popolari e/o stimati non possano sperare di essere considerati vera letteratura come i grandi del passato, quelli col busto di marmo al Pincio, celebrati dall’accademia, dal giornalismo culturale e dalla chiacchiera social. Busi è stato l’ultimo candidato possibile e quello che più di tutti avrebbe avuto bisogno di una critica autorevole ma flessibile (come è esistita fino agli anni Settanta inoltrati) ma, per colpa anche del suo presenzialismo spettacolare non ce l’ha fatta anche se avrebbe avuto e avrebbe ancora tutti i parametri per entrare nello stesso club di Moravia, Morante, Pasolini, Calvino, Pavese, Pirandello, Svevo etc. – e sarebbe stato pure più divertente.

Torniamo al Seminario, generalmente considerato il suo romanzo migliore da chi poi non ne ha letto nessun’altro. Io personalmente preferisco i suoi romanzi più romanzeschi e ‘tradizionali’, sia pure di una tradizione che non è passata indenne dal Novecento, ma non c’è dubbio che il Seminario (continuamente riscritto in successive edizioni) sia un trionfo, scritto in un linguaggio di straordinaria ricchezza anche lessicale ma privo di qualsiasi oscurità, fatto di frasi lunghissime, gonfie di coordinate e subordinate che terminano sempre con una sorpresa concettuale alla fine.

Le prime 50 pagine raccontano l’infanzia di Barbino Celo, un trasparente autoritratto, a Montichiari, vicino a Brescia, negli anni Cinquanta, un mondo ancora contadino e di una durezza inconcepibile, e dove i primi accenni di modernità e mutazione antropologica sembrano solo peggiorare le cose, un mondo oscuro di violenza e follia in cui ci si poteva chiedere “cos’era l’amore, quel suono che in dialetto non esisteva e che si poteva dire solo nella lingua dei signori e delle preghiere come O Gesù d’amore acceso?”, e dove anche la protezione della madre amata e pronta a qualsiasi sacrificio per il figlio si pagava con una quasi totale mancanza di affetto visibile, un tratto in comune di tante madri del tempo. Barbino si veste già da donna e scandalizza/diverte i paesani e intanto impara che a parte la madre non può contare su nessuno e che deve imparare da solo a negoziare la sua libertà in un mondo in cui contavano solo i rapporti di potere e quelli di impotenza. Busi è probabilmente l’ultimo scrittore italiano importante autenticamente proletario, nemmeno operaio ma proprio contadino, e se non ha mai provato il minimo interesse per la letteratura ‘working class’, anche solo per l’uso di un termine inglese inutile dove ce n’è uno italiano perfettamente comprensibile, le sue esperienze personali di autentica povertà, contadina prima e urbano-cosmopolita poi, gli concedono un repertorio di esperienze oggi rarissimo nelle arti, dove di solito la povertà, se c’è, è quella della ‘classe disagiata’ post-accademica. E dire che quando Busi si occupa del lavoro, soprattutto in Vita standard di un venditore provvisorio di collant, lo fa con una precisione e una ricchezza rare: Celestino Lometto è forse il miglior ritratto di imprenditore della letteratura italiana, al tempo stesso individuo, idealtipo e caricatura – se non c’è dubbio che il personaggio a cui Aldo Busi sia più attaccato è Aldo Busi altrettanto indubbio è che i suoi altri personaggi sono regolarmente a tutto tondo, anche quando sembrano, e lo sembrano spesso, dei Muppets umani. Inoltre, Busi è letteralmente ossessionato dai soldi (il suo ‘manuale del perfetto scrittore’, Nudo di madre, del 1997, non parla praticamente d’altro), e nei suoi romanzi sappiamo SEMPRE da dove vengono o non vengono i soldi dei personaggi, come in Balzac o Thackeray.

Il resto del Seminario, tolto un capitolo dove un Barbino adolescente lavora in un bar elegante del centro di Milano e diventa, clamorosamente, accompagnatore del futuro Premio Nobel e Senatore a vita ‘Genio Scopale’, si svolge in una location curiosamente esotica, la Parigi del 1969-70. Qui Barbino cerca di studiare e soprattutto sopravvivere, nel senso letterale di mangiare tutti i giorni e dormire su un letto, e in quello più filosofico di conservare una sua identità e dignità personali, prima nelle grinfie di omosessuali alto-borghesi estremamente sgradevoli, come Comare Volpe e Vecchio Strabico, e poi di un trio di amiche ancor più alto-borghesi ma eleganti comme il faut, Arlette, Suzanne e Genevieve, che saranno, dopo vari set, pieces, litigi e rivelazioni la chiave all’obbiettivo finale, di cui il romanzo stesso è testimonianza: la realizzazione che

in me non esiste questa necessità di sentirmi vivo solo perché voglio abbattere qualcuno: il mio desiderio di potere è molto più lungimirante: è costruirmi una buona mira con esercizi massacranti e non dover mai sparare neppure un colpo. Il potere di arrivare a questo massacro lo si deve pagare col proprio sangue per renderlo credibile all’esterno, dove si vuole arrivare a esercitare questo potere.

Busi è uno scrittore politico e, per usare un termine molto calunniato, ‘impegnato’ ma in forma sempre rigorosamente individuale, lontana tanto dall’autocelebrazione meritocratica-familiare dei bravi borghesi quanto dal ‘socialismo’ degli aspiranti burocrati laureati – “verso i trent’anni, paventavo molto la presenza in me del mostriciattolo moralistico rinunciatario per mancanza di mezzi e orgoglioso per ipocrisia, velleitarismo, idealismi da frustrato”. Il punto, alla fine, è che “il pensiero è il luogo della politica, o demagogia, l’arte è il luogo dove questa idra viene distrutta. L’arte del romanzo, poi, se arte è, non conferma il Potere, lo elimina”.

Ma il punto fondamentale, il motivo di quella che a me pare un’eclisse nella reputazione di Aldo Busi, non è solo perché, in un certo senso, Busi è un po’ TROPPO e le nostre capacità digestive si sono atrofizzate, secondo me è un altro.

Mettiamola così: Aldo Busi è stato forse l’ultimo vero scrittore italiano a credere solo ed esclusivamente nella scrittura e nel romanzo in particolare, al punto di vantarsi del fatto che dai suoi libri non sia mai stato tratto un film, cioè che i suoi romanzi siano dichiaratamente anti-cinematografici:

la letteratura in me è sempre primaria, occupa il proscenio della mia vita e non ha mai avuto bisogno della stampella del bel film (…) L’opera d’arte, di scrittura, immette in una verità che è soltanto tua, sulla quale tu sei il padrone unico, ed è questa la differenza.

Busi è quasi sprezzante verso le altre arti. Per esempio la musica:

La Letteratura richiede come base lo spartito dell’intero mondo, la musica solo la letteratura di se stessa; la Letteratura contribuisce all’evoluzione reale (per quanto insignificante) del genere umano, la musica contribuisce all’evoluzione di se stessa in chi se ne occupa, docente o discente che sia.

Figuriamoci le arti propriamente collettive: la vera arte, cioè la Letteratura, la parola scritta, è assolutamente individuale: “uno Scrittore non è nessuno ed è da solo; qualunque altro artigiano si sente Qualcuno ed è già una banda all’opera”. Se deve fare un’eccezione sospetto sia per le arti corporee, come la danza, e difatti nel Seminario Busi ci racconta di quando fu ballerino alle Folies Bergeres…

Insomma, un po’ la dedizione assoluta alla scrittura e alle possibilità della lingua italiana rispetto al “doppiese” dell’anglo-americano tradotto, un po’ il rifiuto dell’atteggiamento pensoso ma accomodante del ruolo di letterato di consumo, un po’ il rifiuto netto (o almeno il detournament) della Traumaliteratur, e in generale il rifiuto delle scorciatoie di mercato hanno assicurato a Busi se non l’oblio la penombra ancora in vita.

Ma per chiunque aspiri a diventare uno scrittore italiano non riesco a immaginare modello migliore.