Fenoglio. Vittorini. Calvino. Rigoni Stern. Revelli. Meneghello. Viganò. Tobino. Arpino. E mettiamoci anche Levi, perché se non altro c’era l’intenzione di resistere. E anche Morante, per quanto non combatté. Ecco, il canone della letteratura sulla Resistenza è ben definito, o almeno tale sembra. Eppure, i canoni non sono fissi. Certo, impensabile che ne escano gli scrittori su elencati, Fenoglio in testa; ma ogni tanto scavi e trovi altro, e il quadro si arricchisce, in qualche modo cambia. Potremmo far entrare Tutti i sognatori, di Filippo Tuena, per esempio. Ce lo ha insegnato Thomas Stearns Eliot: tutto il canone cambia quando entra un nuovo testo, le relazioni mutano, le filiazioni si complicano, la rete si allarga, lati in ombra vengono alla luce…

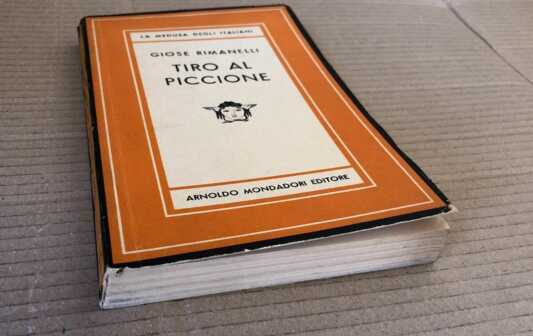

Ragioneremo quindi su un testo che entra di diritto nel canone resistenziale. Un libro per certi versi maledetto, rimosso, emarginato, uscito nel 1953, otto anni dopo Uomini e no di Vittorini, sei dopo Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, l’anno dopo I ventitré giorni della città di Alba di Fenoglio. Insomma, un romanzo (con una dose di autobiografia ancora da misurare) figlio della stessa ondata, nato dagli stessi eventi storici, animato dalla stessa volontà di fare i conti con un passato vicinissimo, scritto da un uomo che aveva combattuto. Parlo di Tiro al piccione di Giose Rimanelli (1925-2018), pubblicato la prima volta nella “Medusa degli italiani” di Mondadori (copertina arancione); un romanzo di guerra notevole, che in quel territorio dovrebbe avere lo status di classico, del quale Giuliano Montaldo realizzò un adattamento cinematografico omonimo, nel 1961. Tuttavia se ne parla pochissimo, e ancor meno se ne scrive.

Una parziale spiegazione sta forse nella scelta di Rimanelli di raccontare la Resistenza vista da un ragazzo molisano, Marco Laudato, che finisce in modo rocambolesco tra le file dei miliziani in camicia nera. Non è un partigiano: è uno di quelli che combattono contro di loro. E pare che il libro rispecchi l’esperienza vissuta dal suo autore. Insomma, abbiamo la versione di un repubblichino, anche se alla fine del romanzo il protagonista ripudia completamente quello che ha fatto (e che in una certa misura è stato costretto a fare), e il suo contenuto non invita certo a simpatizzare per la causa della Repubblica Sociale Italiana.

Quando torna nel suo paesetto, dopo due anni vissuti a dir poco pericolosamente, aver visto gran parte dei compagni d’arme uccisi, aver conosciuto la disfatta e rischiato l’esecuzione sommaria, dopo esser stato consegnato agli americani per la deportazione in un campo di prigionia in Nordafrica ed esservi scampato evadendo dalla tradotta che lo portava a Napoli, Marco viene accolto dal padre ex-camicia nera come un figliol prodigo. In stile meridionale, vengono convocati i notabili del posto per festeggiare il miracoloso ritorno di un ragazzo creduto da lunga pezza morto; tra di essi don Diego Scrocca, già segretario del Fascio, che attacca un panegirico dell’eroico combattente, del “giovane camerata qui presente reduce dal nord”, che “ha combattuto per una Patria grande, ma sfortunata”. Ma Marco, dopo tutto quel che ha visto e subito, non è affatto compiaciuto. Pensa: Ora sapevo con chiarezza che quello che parlava era uno dei tanti che andavano frustati e cacciati a pedate, era uno di quelli che avevano pensato alla maniera sporca di mandarci a morire, sfruttando il nome della Patria e altre cose. Io credevo che, salvandomi dalla guerra e tornando a casa, sarei uscito dalla guerra e avrei trovato uomini nuovi, che mi avessero insegnato come si fa a riprendere a vivere in una Italia diversa. Invece la provincia era ancora attaccata ai fantasmi e alle illusioni del passato, e speculava sulla nostra stupidità.

Come a dire, l’Italia non ha imparato niente, e don Diego Scrocca ce lo possiamo immaginare benissimo tra le fila della DC degli anni Cinquanta e Sessanta, magari nella corrente Andreottiana, come tanti ex-camerati.

Questi e altri brani nei capitoli conclusivi attestano che Tiro al piccione tutto è tranne che un’opera di apologia nostalgica del Ventennio, tantomeno di legittimazione di Salò e dei suoi combattenti. Eppure fino a oggi, nonostante sia stato edito da Mondadori prima e poi addirittura da Einaudi nel 1991, il romanzo di Rimanelli è restato in una sorta di zona crepuscolare, ai confini con la realtà. La destra non può farlo suo perché il libro presenta la RSI. in una luce tutt’altro che favorevole; quanto alla sinistra, soffre – pur con lodevoli eccezioni – di quella sorta di puritanesimo per cui bisogna essere antifascisti sforzandosi di sapere il meno possibile del fascismo (ultimamente sembrava che bastasse condannare annualmente le leggi razziali, sorvolando su tutto quello che precede il 1938); insomma, il libro di un ex-repubblichino è una cosa forse un po’ troppo sporca per certe sensibilità.

Ma il contenuto di Tiro al piccione non basta a spiegare il fato di Rimanelli. Il problema serio fu verosimilmente un altro libro, un saggio che lo scrittore e critico pubblicò nel 1959 sotto lo pseudonimo “Solari”: Il mestiere del furbo: panorama della narrativa italiana contemporanea, edito da Sugar. Lo stesso pseudonimo Rimanelli l’aveva utilizzato per firmare una rubrica letteraria su “Lo specchio” dal 1958 al 1959, e nei suoi scritti aveva sparato a zero sul mondo dei salotti che a suo avviso decideva vincitori e vinti dei vari premi letterari. A partire dai suoi articoli, ne Il mestiere del furbo lo scrittore molisano presenta un quadro delle patrie lettere dal 1930 alla fine degli anni Cinquanta dove non fa sconti a nessuno; Leonardo Sciascia gli riconobbe il merito di “una sincerità e un coraggio di cui, purtroppo, pochissimi sono capaci”, ma il resto del mondo letterario ne decretò la damnatio memoriae. E non va trascurato il fatto che la rivista “Lo specchio” fosse diretta da Giorgio Nelson Page, un americano che aveva rinunciato alla cittadinanza statunitense per prendere quella italiana e aderire al fascismo, poi salvato dall’amnistia di Togliatti; e che l’orientamento della rivista, che si era “distinta” per una serie di attacchi a Pasolini, fosse decisamente conservatore, per usare un eufemismo.

Ad ogni modo, dopo la pubblicazione del pamphlet Rimanelli lascia l’Italia, recandosi prima in Canada, quindi negli Stati Uniti per il resto dei suoi giorni. Lì inizia, potremmo dire, la sua terza vita, quella di professore di letteratura italiana e comparata in diverse università statunitensi – tra le quali Yale – che lavora sulla letteratura della diaspora italiana ma anche sulle tradizioni della sua regione di nascita; non senza proseguire l’attività di narratore, i cui frutti sono stati di recente ripubblicati da Rubbettino.

Al di là di vetuste polemiche letterarie, è il suo romanzo a interessarci, un testo che indubbiamente abides: perdura ostinatamente, incancellabile. Offre una prospettiva rovesciata rispetto a quella dei classici della letteratura resistenziale, consentendo di vedere il conflitto come appariva a entrambe le parti; un modo di affrontare la narrativa di guerra che si avvale della metodologia comparatistica, la quale di solito opera su letterature di diversi paesi in conflitto tra loro. In questo caso, l’operazione è semplificata perché sia i partigiani che chi dava loro la caccia (o ne era cacciato) si esprimevano (e poi scrivevano) nella medesima lingua, al netto di tutte le idiosincrasie stilistiche e le diverse strategie narrative.

Ma Tiro al piccione si fa apprezzare anche per la sua brutalità: un aggettivo prescritto dal romanzo stesso. Quando Marco racconta a Ida, l’amante del sergente del suo reparto, come due uomini in borghese, entrati nella corsia dell’ospedale dove era ricoverato, hanno scaricato le loro pistole su un militare convalescente, la donna protesta: “È brutale come racconti”. Il commento vale per quell’episodio, ma sembra rivolto all’intero romanzo. La guerra partigiana e la repressione della Resistenza da parte dei reparti di Salò è raffigurata senza nascondere niente, senza retorica, senza abbellimenti, senza giustificazioni.

La vicenda di Marco Laudato comincia all’indomani dell’8 settembre; il ragazzo sente il traffico incessante dei camion tedeschi che portano rifornimenti al fronte, passando per il suo paese. Recano gli echi di un mondo più ampio e avventuroso di quello della provincia molisana. Il rapporto con il padre, ex fascista non per fede politica ma per portare uno stipendio a casa, è conflittuale; ha una storia con una ragazza del posto, la cui sua famiglia la vuole sposata ad un maestro. Dopo l’ennesima lite, Marco scappa di casa, chiede un passaggio a un camion della Wehrmacht, attraversa l’Italia occupata e si ritrova a Venezia senza sapere cosa fare. Va ad arruolarsi nell’esercito di Salò come se cercasse di trovare la propria identità in quella divisa, ma si ritrova a scavare trincee per le truppe tedesche: manovale come suo padre dopo la smobilitazione della milizia.

Marco ha uno spirito ribelle, e di fare lo schiavo per i crucchi non ha nessuna voglia: fugge di nuovo, arriva a Milano e lì viene tradito da un milite fascista al quale dà ingenuamente fiducia. Si ritrova davanti ad una scelta: la fucilazione in quanto disertore, o mettere la camicia nera e combattere. Opta per la seconda alternativa, ma le aspettative sue e degli altri arruolati vengono nuovamente deluse: non si ritrovano a combattere inglesi e americani, il nemico che parla un’altra lingua e veste un’altra divisa, ma vengono inviati in Val Sesia ad affrontare i partigiani. Si ritrovano in una guerra civile, a dover ammazzare altri italiani, e scoprono a loro spese che i partigiani sono inafferrabili, colpiscono quando meno te lo aspetti, anche mentre sei in convalescenza in una corsia ospedaliera. Sempre che i due sicari in borghese fossero davvero partigiani, e quello cui Marco assiste non fosse un regolamento di conti tra camerati.

Nella seconda parte del romanzo, che narra gli scontri, i rastrellamenti e le imboscate sui monti, c’è una ristagnante atmosfera di morte. Quella dei soldati di Salò è una lotta senza speranze, l’unica chance che hanno è morire eroicamente (cosa che non sempre succede), in nome di un malinteso senso dell’onore. A uno a uno i compagni di Marco cadono, anche la sua storia d’amore imbastita con un’infermiera più grande di lui (un riecheggiare hemingwayano?) è senza futuro e senza scampo. Unico amico tra i commilitoni è il sergente Elia, un militare di carriera che ha continuato a combattere perché nella vita ha fatto solo quello, pur consapevole che dalla RSI non se ne uscirà vivi.

Il romanzo parte dunque lentamente, mostrando gli eventi dalla prospettiva di un ragazzo che sta uscendo dall’adolescenza, e che si perde nel caos dell’Italia occupata; ma nella seconda parte raggiunge anche momenti di suspense, come quello in cui un gruppo di miliziani entra in una taverna frequentata dai partigiani spacciandosi per paracadutisti inglesi; una scena che ne anticipa in modo sorprendente una assai simile in Inglorious Basterds di Quentin Tarantino (avrà visto il film di Montaldo?).

Il momento culminante (e devastante) è il finale della seconda parte, quando il reparto di Marco sta tentando di raggiungere la Valtellina, dove si dovrebbe resistere fino all’ultimo uomo agli eserciti alleati che dilagano nella Pianura Padana. La via dell’ultimo ridotto passa per il valico del Mortirolo, dove però sono asserragliati i partigiani, ben armati e posizionati e decisi a non far passare i repubblichini. Dopo tre giorni di combattimenti disperati, i superstiti vedono arrivare un prete con una bandiera bianca, e quello che rivela loro li annichilisce: Mussolini è stato catturato e giustiziato, ormai non si combatte più, è veramente finita. Gli assalti suicidi delle ultime camicie nere in attività sono stati inutili.

Mi sembra che questa chiusa, seguita dal deprimente ritorno a casa di Marco, sia una sorta di metonimia della sua avventura al Nord: una guerra condannata fin dal principio, senza prospettive di vittoria, nella quale si poteva solamente morire. Una guerra perduta prima ancora di cominciarla, perché già nell’estate del 1943 era certo che l’Italia non poteva più combattere, proseguita per gli interessi del Terzo Reich, non per i nostri.

In tutto questo Marco più che protagonista è un ragazzo trascinato dalla corrente; in parte forzato a combattere pena una pistolettata in testa, in parte legato volente o nolente ai suoi compagni di squadra, le uniche persone con cui si rapporta, una relazione tutt’altro che affettuosa, una sorta di solidarietà tra condannati a morte; in ultima analisi – ed è uno degli aspetti più interessanti – è un adolescente immaturo spesso preda di emozioni momentanee, degli istinti, incluso quello di uccidere. Non è dunque un innocente, e la sua maturazione consiste nel prenderne pienamente coscienza verso la fine, rendendosi conto di essere in fin dei conti figlio di suo padre, con una vena violenta come la sua, e nel comprendere che sulle montagne ha perso qualcosa, ha “detto addio all’altro Marco Laudato che era rimasto lassù […] con tutti i morti della guerra”.

Memorabile la chiusa, nella quale il protagonista, dopo aver rifiutato la celebrazione da parte dei notabili paesani irrimediabilmente fascisti, riflette: “Adesso sapevo che era necessario tornare in mezzo alla gente, vestito con i miei panni civili, e vivere finalmente per una ragione”. Perché la lugubre e grottesca epopea di Salò, a ben vedere, avrà avuto le sue cause, ma una ragione non l’aveva.