Ana Maria Matute nel risvolto di copertina racconta di non aver pensato all’inizio che I bambini tonti diventasse un vero libro: lo scriveva a frammenti, in luoghi diversi, su foglietti improvvisati, mentre attendeva il marito. Proprio lui raccolse quei pezzi sparsi, che altrimenti sarebbero andati perduti. Così, quasi per caso, nacque quello che Matute considera uno dei suoi libri più cari.

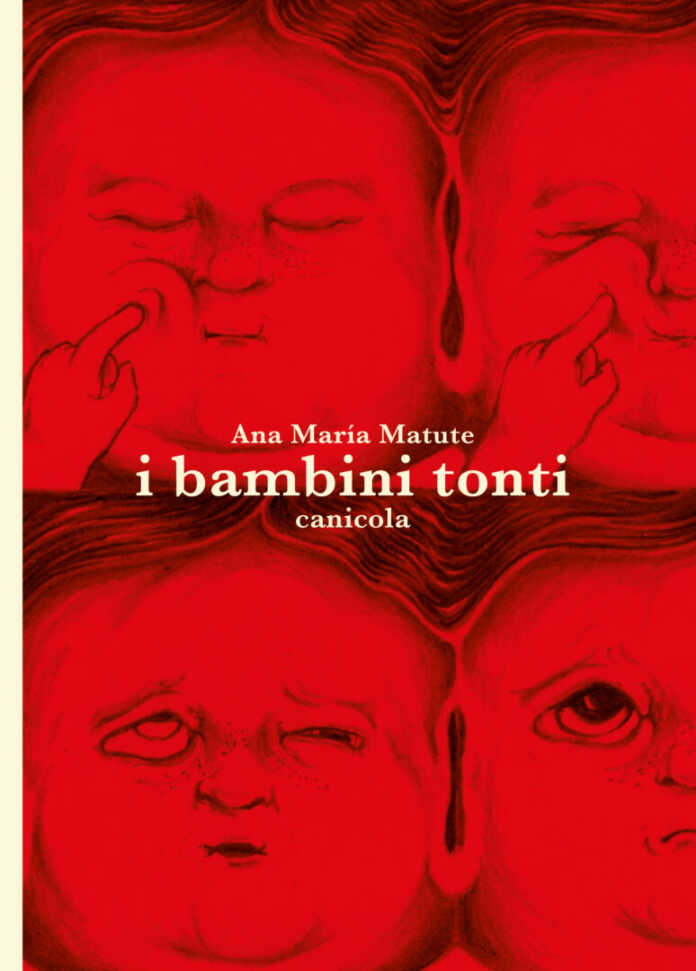

In effetti i ventitré racconti brevi di Ana María Matute sono delle pepite che risaltano nell’impaginazione inframezzata anche da qualche pagina bianca che sembra lasciata per sbaglio nella prima parte del libro edito da Canicola: piccoli lampi sull’infanzia, racconti scabri, inquietanti, refrattari a qualsiasi etichetta, che si collocano in una zona liminare, dove la crudeltà convive con la grazia e il mistero con la misera banalità quotidiana. A volte il racconto è solo un fermo immagine. La loro potenza sta proprio in questa indeterminatezza, in una scrittura che dice senza spiegare, che apre fenditure e slabbra ferite.

“E il giorno di Pasqua, quando il bambino dello straccivendolo si sedette alla tavola (…) vide, sopra la tavola, spellata, la testa del suo amico. Che lo guardava, per l’ultima volta, con quello sguardo che non aveva mai visto in nessun altro.”

“E il giorno di Pasqua, quando il bambino dello straccivendolo si sedette alla tavola (…) vide, sopra la tavola, spellata, la testa del suo amico. Che lo guardava, per l’ultima volta, con quello sguardo che non aveva mai visto in nessun altro.”

Con questo colpo di scena finisce L’agnellino di Pasqua una folgorazione che non viene spiegata né commentata ma che – ovviamente – confida nel lettore: chi legge deve saper cogliere da solo la crudeltà insita nella scena, deve intuire l’abisso che si apre tra la creatura bambino e il sadismo inconsapevole dei genitori.

Fa venire in mente il povero bambino con le orecchie rosse maltrattato implacabilmente da Reiser nei suoi fumetti. Anche lì il lettore è messo di fronte a un meccanismo familiare spietato, dove l’infanzia diventa bersaglio della derisione, senza che l’autore si premuri di aggiungere spiegazioni. È la stessa dinamica che troviamo nel celebre antecedente di Una modesta proposta di Jonathan Swift, dove l’autore suggeriva di cucinare i bambini irlandesi per sfamare i poveri.

Matute, Reiser, Swift – in modi diversi – si affidano alla complicità di chi legge. Non infantilizzano il lettore, non lo accompagnano con morali o spiegazioni rassicuranti. Lo pongono, piuttosto, davanti a un vuoto etico, scandaloso e rivelatore che obbliga a pensare, a provare disagio, a riconoscere la violenza implicita nelle strutture sociali e familiari – cosa che in media siamo abbastanza disponibili a fare – ma anche che esistono bambini tonti o addirittura bambini brutti e cattivi. L’infanzia non è solo una proiezione dei nostri pensieri e delle nostre cure, i bambini “Semplicemente non appartengono al mondo degli adulti”. Parole di Ana Maria nell’intervista immaginaria che accompagna i racconti, costruita con frasi, interventi e scritti dell’autrice. È un’operazione che restituisce la voce dell’autrice, la sua visione dell’infanzia e della letteratura, e che dialoga: qui la finzione editoriale è uno strumento critico.

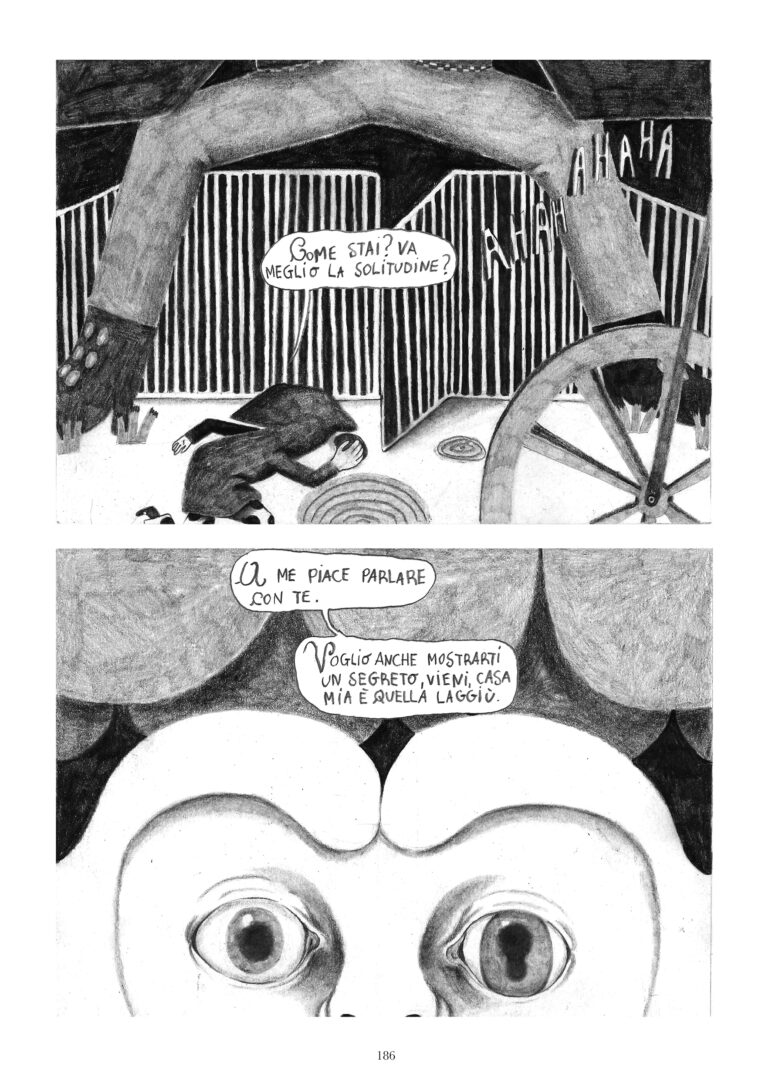

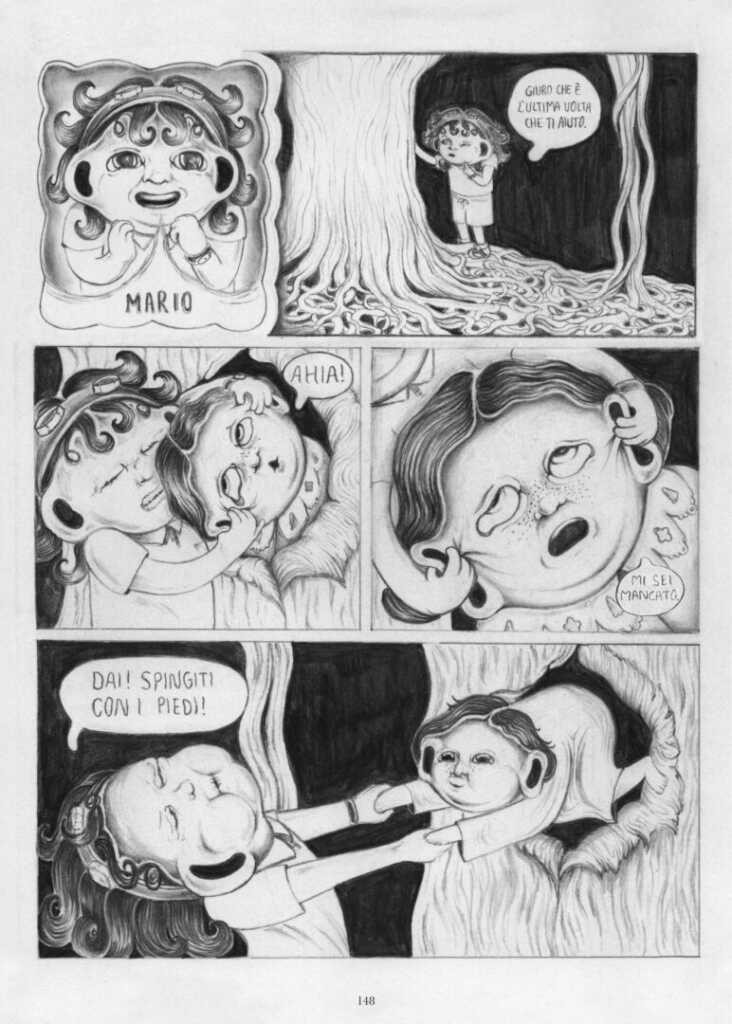

Purtroppo, non altrettanto riuscita appare la seconda parte del volume, occupata dai contributi grafici prodotti in un laboratorio – fatto quando e dove non si sa – da vari autori. L’idea era quella di tradurre in fumetti l’universo dei racconti, ma il risultato delude: là dove Matute lascia in sospeso, evoca, disorienta, i fumetti tendono a spiegare, giustificare, addomesticare. Gli atti inspiegabili dei bambini diventano allegorie esplicite; l’infanzia, che per Matute è un mondo separato, ostile alle categorie adulte, viene ridotta a simbolo morale o pedagogico. È come se la radicale oscurità dei racconti fosse stata schiarita, smorzata, ricondotta a un senso condiviso.

A questo si aggiunge una resa grafica che non aiuta: il tratto medio, la scelta quasi esclusiva di grigi spenti, l’assenza di segni davvero memorabili rendono i fumetti più simili a un esercizio scolastico che a un’opera compiuta. Viene da pensare che, se un laboratorio di narrazione produce un tale scarto rispetto alla forza originaria dei testi, la lezione sia proprio che non sempre la mediazione collettiva serve: i racconti di Matute parlano da soli, e con una potenza che nessuna illustrazione qui riesce a eguagliare.

Scritti nel decennio dei Cinquanta, I bambini tonti mostrano un’infanzia che Matute libera da ogni cliché: non angeli né vittime, ma figure ambigue, crudeli, misteriose. È una libertà che rifletteva anche un sentire femminile in trasformazione, stanco di farsi carico dei bambini come destino inevitabile.

Scritti nel decennio dei Cinquanta, I bambini tonti mostrano un’infanzia che Matute libera da ogni cliché: non angeli né vittime, ma figure ambigue, crudeli, misteriose. È una libertà che rifletteva anche un sentire femminile in trasformazione, stanco di farsi carico dei bambini come destino inevitabile.

Oggi, al contrario, la retorica dell’inclusività più superficiale e sciatta non sembra tollerare il “bambino cattivo” se non come vittima. Così si perde la possibilità di pensare l’infanzia come un mondo a sé, irriducibile all’innocenza o alla colpa. È questa libertà che i racconti di Matute illuminano con la loro forza scabra, e che i fumetti dell’edizione finiscono invece per addomesticare.

Ana María Matute (1925–2014) è stata una delle grandi narratrici spagnole del Novecento, considerata in Spagna una voce centrale della generazione dei “ragazzi della guerra” con riferimento alla guerra civile spagnola. I bambini tonti comparve in Italia per la prima volta nel 1964 per Lerici, in un’edizione accompagnata dalle tavole dell’artista e grafico Magdalo Mussio.