Un rompicapo di labirintiche stradine, un tessuto urbano composto da città incastrate l’una nell’altra, così viene descritta Gerusalemme in Il ritorno di Isaak de Vriendt di Arnold Zweig, a simboleggiare l’inestricabile rovello che avvolge le vicende degli ebrei e dei palestinesi, ancora oggi fonte di odio e di sanguinosi conflitti. Quando due popoli hanno paura l’uno dell’altro, basta una minima scintilla per far precipitare gli eventi. «La rabbia esplode e poi scompare, ma le azioni dettate dalla rabbia, quelle non possono essere cancellate e quando un rapporto di buon vicinato si deteriora, ci vogliono anni prima che torni a essere un’autentica amicizia».

Il caos si manifesta in tutta la sua imprevedibilità. Motore dell’azione una conversazione ascoltata per caso: due sconosciuti progettano l’omicidio di un ebreo. Isaak de Vriendt è un uomo solitario, in bilico fra oriente e occidente, dedito alle conversazioni a fior di labbra con sé stesso, animato da una passione antiquaria che evoca antiche battaglie e da una irrefrenabile vocazione poetica. Immagina di aver vissuto migliaia di anni, e di essere passato attraverso innumerevoli incarnazioni. La sua sagoma è modellata attraverso le suggestioni offerte dalla figura del poeta e uomo politico J.I. de Haan, assassinato a Gerusalemme nel 1924; un ebreo ortodosso lontano dai precetti della moralità borghese, ispirato da peculiari dettami di reciproca tolleranza. Lungi dall’essere legate alla sua personalità scabrosa, le motivazioni dell’omicidio erano ben più complesse, e comprendevano la sua opposizione al progetto sionista.

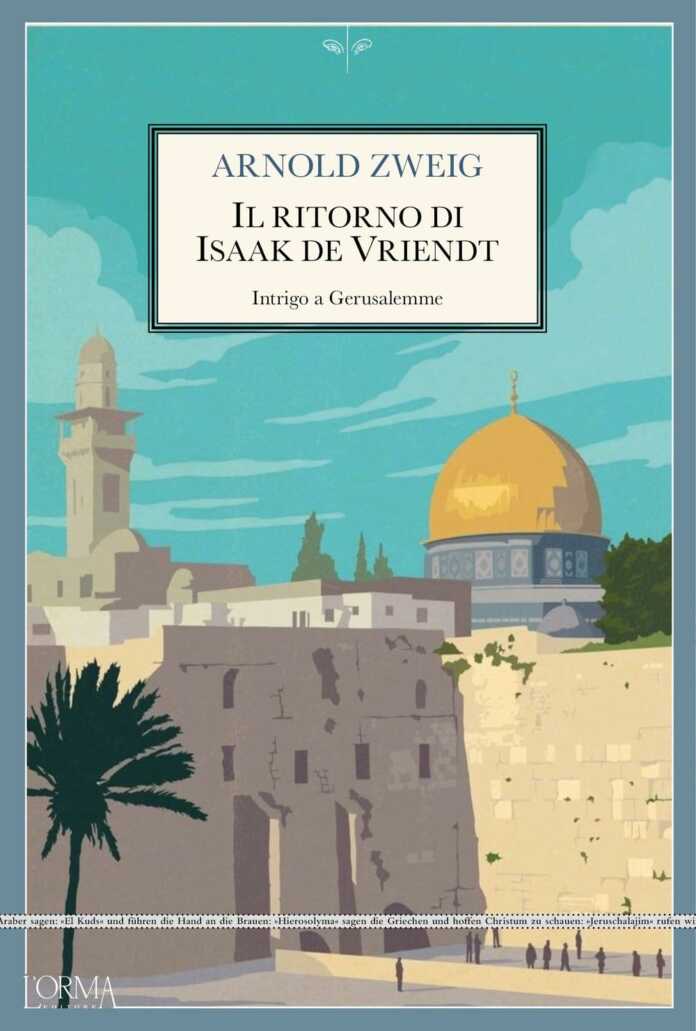

Gerusalemme è una città che ti consuma il cuore, nella quale è arduo restare tranquilli; chi resta impigliato nelle sue spire non riesce più a venire via. Mediante meticolose descrizioni, Zweig riesce a veicolare l’atmosfera fascinosa e indolente, esaltante e pericolosa del luogo. Nell’aria risuonano i monotoni canti degli arabi, uomini che possono amare oppure odiare, nella medesima semplice maniera. Una varia umanità abita quelle terre, sacerdoti armeni, pope russi, preti abissini, venditori di bibite e mercanti di ghiaccio, e ancora macchine, asini e cammelli. L’utopia della convivenza pacifica fra gli uomini è destinata ad essere spazzata via dalla violenza.

La storia è ambientata in tempi definiti “di comune idiozia”. Siamo nel 1929, un anno di particolare inquietudine. L’antisemitismo cresce e si diffonde, anche presso popoli ritenuti colti come quello tedesco. Macerie vengono rapidamente nascoste, perché si eviti di ricordare i conflitti trascorsi. Parole che fanno pensare agli scenari odierni, costellati di dolore e di rovine. Il mondo, allora come oggi, è sull’orlo di un abisso. Nulla è cambiato. Il dissidio fra giudaismo e sionismo anima le pagine del libro, proponendo dibattiti tornati di prepotente attualità. La passione proibita fra il protagonista e un ragazzo arabo materializza arcane rivalità e oscure pulsioni dell’anima. La dicotomia fra la devozione e il desiderio, la tensione fra benedizione e maledizione lacera la coscienza. L’assassinio di de Vriendt mette in moto un meccanismo inarrestabile. Irmin, agente dei servizi segreti britannici, è incaricato di fare luce sul caso, di ricostruire la fitta trama di intrighi celata dietro l’omicidio. Nel corso dell’indagine scoprirà la vocazione umana all’odio e alla distruzione.

«Sembrava che fra arabi ed ebrei si fosse aperto un conto che non si sarebbe più potuto pareggiare», scrive Zweig prefigurando scenari apocalittici. La pace riconquistata dopo un conflitto, infatti, è sempre precaria, in quanto ogni guerra erode il patrimonio etico di chi vi prende parte. Un libro di somma imparzialità, come notò Freud nella sua corrispondenza con l’autore, del quale era amico. Pubblicato in tedesco nel 1932, prelude ai grandi e violenti sconvolgimenti provocati dai nazionalismi e dalla follia militarista. Segnali che Zweig coglie in pieno con lucide capacità profetiche, indizi che dovrebbero spingerci a non ripetere oggi gli errori fatali di ieri.