Se quotidianamente siamo stati, e siamo ancora, posti “dinanzi al genocidio di Gaza” – come recita il sottotitolo di questo libro – e tale posizione risulta progressivamente sdoganata nel dibattito pubblico italiano dalle grandi manifestazioni del primo autunno, prendere la parola in un simile contesto resta un’operazione urgente e insieme insidiosa. Questo, non solo e non tanto per la presenza di una fragile “tregua”, dal 10 ottobre, mediaticamente scambiata per “accordo di pace”, ma anche per la storia dalla lunga durata e dalle profonde implicazioni umane (e umane, per intenderci, in quanto culturali, etiche e politiche) che è necessario affrontare quando ci si pone in una qualche forma di relazione con questi eventi, nonché con la loro (molteplice) cornice di senso.

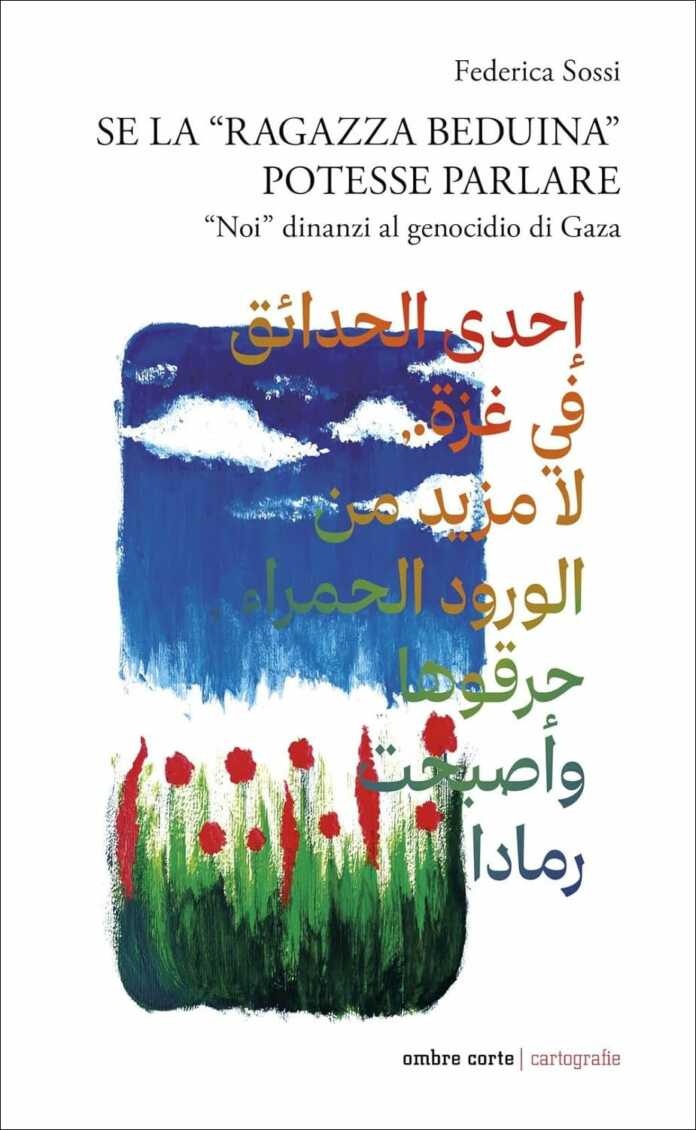

Tale urgenza e tali insidie riverberano di continuo, in una sorta di costante esercizio autoriflessivo ed etico, anche nell’ultimo lavoro di Federica Sossi, docente di Estetica presso l’Università di Bergamo che già in passato si è profusa nell’esercizio militante della critica, ad esempio con i testi, ormai ventennali, dedicati alle migrazioni contemporanee (Storie migranti, DeriveAppodi, 2005; Migrare, il Saggiatore, 2007). In questo caso, Se la “ragazza beduina” potesse parlare attraversa – pur senza “ricostruire”, se si considera questo termine nella sua accezione più conciliante, o anche consolatoria – la storia di una ragazza palestinese, stuprata e poi uccisa dai soldati israeliani nel 1949 nella regione del Negev.

Occorre fin da subito disambiguare, sulla scia delle riflessioni di Sossi: non si tratta di un aneddoto che possa ritenersi avulso dal suo contesto – la situazione politica e militare immediatamente successiva alla nascita dello Stato di Israele, generalmente definita Nakba (“catastrofe”) dalla prospettiva palestinese – per una qualche circostanza di eccezionalità; costituisce, invece, un episodio centrale per costruire un’ipotesi interpretativa intersezionale degli ultimi ottant’anni di storia israelo-palestinese, nel suo indissolubile intreccio di questioni politiche a carattere coloniale, militare, di genere, ambientale (come si ricorda anche nel libro, citando en passant Il gelso di Gerusalemme di Paola Caridi, del 2024), ecc.

Si tratta, inoltre, di una storia che riemerge a più riprese, dalle pagine (spesso gravemente omissive, o comunque lacunose) dei quotidiani dell’epoca a quelle dei libri di storia, per approdare infine ad alcune, più recenti e articolate, riflessioni teoriche (come Civil Imagination. Ontologia politica della fotografia di Ariella Aïsha Azoulay, del 2010, tradotto in italiano per i tipi di Postmedia Books) e narrazioni come nel caso de La mappa del mio ritorno (2016) di Salman Abu Sitta (in italiano per le Edizioni Q, 2020), e del più noto – nonché più censurato, come si ricorderà a proposito della Buchmesse di Francoforte del 2023 – Un dettaglio minore (La Nave di Teseo, 2021) di Adania Shibli.

Ed ora «eccola qui», scrive Sossi nelle pagine iniziali del suo volume, «“la ragazza beduina”, inaspettatamente ricomparsa tra le macerie di Gaza, con i racconti che iniziavano a parlarci di bambini amputati senza anestesia, tra le immagini di case, scuole, ospedali, cimiteri, moschee, chiese, università, insieme ai corpi o a parti dei corpi degli esseri umani spazzati via dal primo significativo esperimento di applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito bellico». Sossi affronta questa ricomparsa dialettizzando costantemente il proprio sguardo, e lo fa, in primo luogo, raccontando l’intreccio di questa narrazione con il proprio vissuto e la propria posizione di ricercatrice universitaria italiana in questo preciso momento storico. Il libro, infatti, è stato scritto tra febbraio e maggio 2025, ma ciò non fa che aumentane l’urgenza etica e politica; non è affatto un instant book vampiresco, anzi è l’esatto contrario di questo tipo di pubblicazione. Inoltre, il testo di Sossi si perita di rendere conto delle frequenti interruzioni e lacune della storia della “ragazza beduina” nella storia del conflitto e poi dell’aggressione a carattere genocida, e cioè dal 1949 sino a oggi, con l’uso di asterischi che rimandano a interpolazioni di testo, spesso a carattere di approfondimento storico e insieme meta-critico.

L’esempio architettonico-stilistico dichiarato è quello del Dissidio (1983) di Jean-François Lyotard, evidenziando come una prospettiva critica come quella di Sossi, formatasi in un alveo che (comunemente, ed erroneamente) si ritiene più vicino alle vaghezze e ai rivolgimenti della critica del discorso (o meglio, delle discorsività) trovi già al proprio interno gli appigli necessari a rinnovarsi e adeguarsi al proprio argomento. È sempre questa prospettiva teorico-critica, infatti, che permette a Sossi di attraversare una vicenda aprendo molteplici, e sempre preziosi, interrogativi, senza addivenire a una ricostruzione lineare e consolante – da una prospettiva di fatto assai distante come quella del dibattito culturale italiano – che, questa sì, potrebbe essere tacciata di ideologismo.

Da questo crogiuolo teorico anche una trattazione aggiornata, e assai convincente, di un testo di riferimento per gli studi postcoloniali, come Critica della ragione postcoloniale (1999) di Gayatri Chakravorty Spivak: la storia della “ragazza beduina”, e delle manipolazioni storiche e politiche del suo silenzio, è infatti comparabile a quella di Rani di Sirmur, indagata da Spivak come vittima subalterna del sistema coloniale britannico – ancor prima che del rogo sulla pira, o sati, cui l’ha consegnata la storiografia coloniale per moltissimo tempo – e altra «figura del limite della storia», che «compare negli archivi britannici per poi scomparire» – allo stesso modo, dunque, della “ragazza beduina” nella storia israelo-palestinese.

Fedele, in ogni caso, all’etica di un rapporto con la subalternità come quello delineato, a livello teorico, proprio da Spivak già con “Can the Subaltern Speak?” (“Può la subalterna parlare?”, 1986), e che non può mai essere quello di “parlare per chi non ha voce” e dunque al posto di “chi non ha voce”, Sossi sceglie di concludere coerentemente il proprio breve ma densissimo volume con una conversazione con la studiosa palestinese Maram Masarwi, ripercorrendo così i temi del libro anche attraverso la voce, il vissuto e la posizione di un’altra donna e ricercatrice.

La ricostruzione resta, infine, non compiuta, non perché impossibile, ma perché affidata a una pluralità di voci che il testo, assai prezioso per chi si voglia accostare al “genocidio di Gaza” in tutta la sua complessità storica e intersezionale, aiuta a dischiudere. In fondo, la storia della “ragazza beduina” stuprata e uccisa dai soldati israeliani del 1949 nel Negev non è un dettaglio minore, ma come del resto anche il romanzo di Adania Shibli mostra con tragica antifrasi, è “un dettaglio maggiore” che scombina il quadro, mostrandocelo infine nella sua interezza.