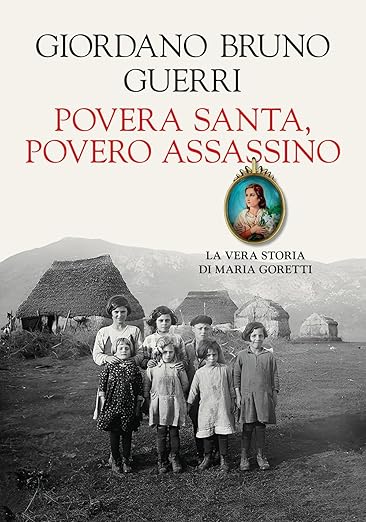

Non credo che oggi in Italia – salvo rare eccezioni di segno oscurantista – nelle agenzie educative la figura di Maria Goretti venga ancora proposta come modello ideale per le ragazze. Lo era invece per le donne della mia generazione, che però non ne volevano sapere, al punto da ridicolizzarla. “Santamariagoretti”, scritto tutto attaccato, era diventato un sostantivo ironico, usato per schernire chi pensava che la verginità fosse di per sé un titolo di merito e che le decisioni sul proprio corpo potessero appartenere ad altri. Eppure leggendo Povera santa, povero assassino di Giordano Bruno Guerri, un po’ mi ritrovo a fare i conti con quel sarcasmo. Perché Maria Goretti non era l’icona stucchevole che ci volevano imporre, ma una bambina di undici anni, vissuta nella miseria più cupa, segnata da una solitudine estrema, e infine uccisa nel 1902 da un ragazzo che voleva violentarla.

Il libro di Guerri, uscito negli anni Ottanta e riproposto in un’edizione aggiornata da La nave di Teseo, è costruito come un atto d’accusa contro la Chiesa cattolica. La tesi è radicale: la Chiesa dovrebbe chiedere perdono a Maria Goretti. Non per non averla canonizzata – anzi, lo ha fatto piuttosto rapidamente – ma per aver piegato la sua morte a esigenze morali e politiche trasformando la sua vicenda in un modello di castità e di sottomissione femminile. Per la Chiesa Maria è santa perché ha opposto resistenza alla violenza “in difesa della purezza”, e perché sul letto di morte ha perdonato l’assassino. A ciò si aggiungono due miracoli, richiesti dal diritto canonico: guarigioni modeste, un decorso rapido di malattia e un incidente di lavoro risolto senza conseguenze, che persino all’epoca apparivano fragili. Guerri ha buon gioco a smontarli, sottolineando come anche l’elemento “soprannaturale” sia stato costruito per necessità istituzionali.

Il cuore del libro è quindi l’analisi dei meccanismi della santità: canonizzazioni come atti terreni, legati a strategie di potere. La proclamazione di Maria nel 1950, davanti a mezzo milione di fedeli accorsi in piazza San Pietro, fu voluta da Pio XII come risposta alla modernità, alla secolarizzazione e alla “americanizzazione” dei costumi dopo la guerra. Già il fascismo aveva incoraggiato il culto per dare una santa “locale” alle Paludi Pontine e glorificarne la bonifica: Maria diventava così il simbolo di una terra redenta, prima dal peccato, poi dal regime.

Guerri colpisce per la ricostruzione storica delle Paludi Pontine tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, quando i Goretti vi si trasferirono. Non si tratta solo di uno sfondo, ma di un contesto che secondo l’autore determina i destini. Le famiglie contadine vivevano in condizioni che oggi sembrano inimmaginabili: baracche di fango e canne, acqua malsana, malaria che mieteva vittime a ogni stagione. La mortalità infantile era altissima e quasi nessuno superava i quarant’anni. La povertà era assoluta: salari da fame, debiti perpetui con i proprietari terrieri, lavoro senza diritti. Le donne, oltre al lavoro nei campi, portavano il peso della cura dei figli e degli anziani, spesso senza alcun sostegno. I bambini, come Maria, diventavano subito piccoli adulti, incaricati di mansioni sproporzionate alla loro età. Non c’era spazio per lo studio né per la fantasia: la sopravvivenza assorbiva ogni energia. Guerri insiste anche sull’isolamento culturale: niente scuole, pochissime chiese, nessuna presenza istituzionale stabile. L’unico sapere diffuso era quello delle superstizioni popolari, intrecciato a una religiosità rudimentale. In questo scenario, la possibilità per una bambina di undici anni di avere la “consapevolezza teologica” richiesta dalla Chiesa per la santità appare davvero impensabile. Maria apparteneva fino in fondo a quel mondo, ne condivideva la fatica e la disperazione.

In questo ambiente si colloca anche la sua solitudine personale: il padre morto presto, la madre assorbita dai campi, fratelli troppo piccoli o occupati altrove. Bambina tra adulti, trascorreva le giornate a prendersi cura di chi era più piccolo di lei, senza spazi di gioco né protezione. Doveva curarsi anche del suo futuro assassino che già la molestava e angariava con richieste e dispetti continui. La sua infanzia fu negata e la sua morte atroce. Dopo l’aggressione, sopravvisse ventiquattro ore: tra dolori lancinanti, fu sottoposta a un’operazione chirurgica senza anestesia benché i medici sapessero che non avrebbe avuto alcun esito positivo. È in questo contesto di sofferenza estrema che la tradizione cattolica colloca le sue parole di perdono per il suo assassino, decisive per la canonizzazione.

Per Guerri quella bambina, vissuta in condizioni così aberranti e quasi priva di istruzione religiosa, non poteva avere alcuna consapevolezza teologica. Il suo rifiuto e il suo perdono, così come sono stati tramandati, sarebbero dunque solo costruzioni postume. Qui forse emerge il limite del suo sguardo: l’anticlericalismo materialista e razionalista, pur prezioso per smontare la retorica della Chiesa, rischia di non cogliere la capacità di decisione che rimane presente anche in condizioni estreme. Nel caso di Maria, questa capacità si tradusse in un gesto di grande dignità: dire no all’aggressione, non volere che quell’uomo “le alzasse la gonna”, non accettare di essere violata come già aveva cercato di fare più volte.

Guerri dedica anche al giovane assassino, Alessandro Serenelli, un capitolo importante, mostrando come la sua parabola sia stata determinante per la canonizzazione. Il suo pentimento, la richiesta di perdono alla madre di Maria e la scelta finale di ritirarsi in convento furono interpretati dalla Chiesa come prova della santità della bambina, al punto che Serenelli divenne, in modo grottesco, una sorta di causa efficiente della sua santità: senza di lui non ci sarebbe stata né la morte violenta né la santificazione. Anche qui però mi pare si noti il limite dello sguardo di Guerri. Così come nega a Maria una soggettività, riducendola a mero frutto delle condizioni di vita delle Paludi Pontine, allo stesso modo giustifica Serenelli, considerandolo quasi non responsabile perché anch’egli solo prodotto della miseria e dell’ignoranza. Uno sguardo che, pur criticando la Chiesa, finisce per appiattire le differenze e cancellare la responsabilità personale.

Alla sua prima uscita, il libro suscitò scandalo: il Vaticano accusò Guerri di anticlericalismo e falsificazione. L’autore rispose pubblicando le contestazioni ufficiali della Commissione e le sue confutazioni, punto per punto. Le edizioni successive si arricchirono di aggiornamenti: prima sul rapporto tra Chiesa e fascismo, poi sulla “politica dei santi” da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, fino a papa Francesco sotto il cui pontificato le spoglie di Maria Goretti hanno compiuto una sorta di tour religioso negli Stati Uniti! Povera santa, povero assassino è ormai un classico della controstoria cattolica, che ha saputo resistere alle polemiche e continua a parlare al presente. Per me, leggere Povera santa, povero assassino significa anche ripensare alla memoria generazionale. Quando da ragazze dicevamo “sei una Maria Goretti” per ridere di un modello soffocante, ci ribellavamo a un’icona imposta ma così facendo cancellavamo la bambina vera, che non può che suscitare profonda tenerezza e rispetto. Oggi non posso che dirle: scusa.