Pallida traduzione italiana dell’inglese web of love – correttamente mantenuto in originale dall’autrice di Wild Swimming, Giorgia Tolfo – la “rete d’amore” trova il proprio intreccio in quella che si potrebbe altresì definire come “famiglia di scelta” (mantenendo però, in quest’ultimo caso, un forte radicamento in quell’immaginario eteronormativo che ha dato segno, a più riprese, della propria debolezza costitutiva). Forse si potrebbe anche descrivere come “famiglia queer”, per usare una definizione sulla quale ha insistito molto Michela Murgia nell’ultima fase della sua vita. Nel proprio racconto autobiografico, egualmente queer, Tolfo preferisce invece utilizzare l‘espressione web of love – desumendola esplicitamente dalla lettura di All About Love (1999) di bell hooks – poiché, e sono parole di alcune amiche incontrate a Edimburgo, «questa forma di amore anarchico, questa alleanza basata sul riconoscimento che l’amore non è solo quello romantico, era l’unica vera rivoluzione sociale che avremmo potuto portare avanti nella nostra vita privata, l‘unica che avrebbe potuto dare un senso alla nostra esistenza».

In un orizzonte politico come quello dei neoquarantenni di oggi – Tolfo è nata a Marostica nel 1984 – e cioè gradualmente deprivato di ogni aspirazione alla rivoluzione come esperimento collettivo, la “rete d’amore” trascende il piano della cura reciproca, per rivelarsi indispensabile chiave interpretativa nella propria relazione con il mondo. La “rete d’amore”, in effetti, non teme il poliamore, si confronta continuamente con la perdita e il lutto, fortifica chi ne fa parte: nella sua recensione per “il manifesto”, Laura Marzi ha parlato – non senza una certa sicumera, a propria volta – di un “approccio sicuro all’esistenza”, di contro ai tormenti di altre scritture femministe e queer contemporanee. Tolfo, che dichiara di avere le proprie divinità tutelari in Annie Ernaux e Norah Lange – oltre ad Anne Carson, Deborah Levy, e tanti altri riferimenti letterari, musicali, cinematografici ricapitolati in coda al libro – non può possedere, tanto per i riferimenti messi in campo quanto per la storia raccontata, una simile certezza esistenziale, che invece viene conquistata a fatica, frammento dopo frammento, nel corso del romanzo.

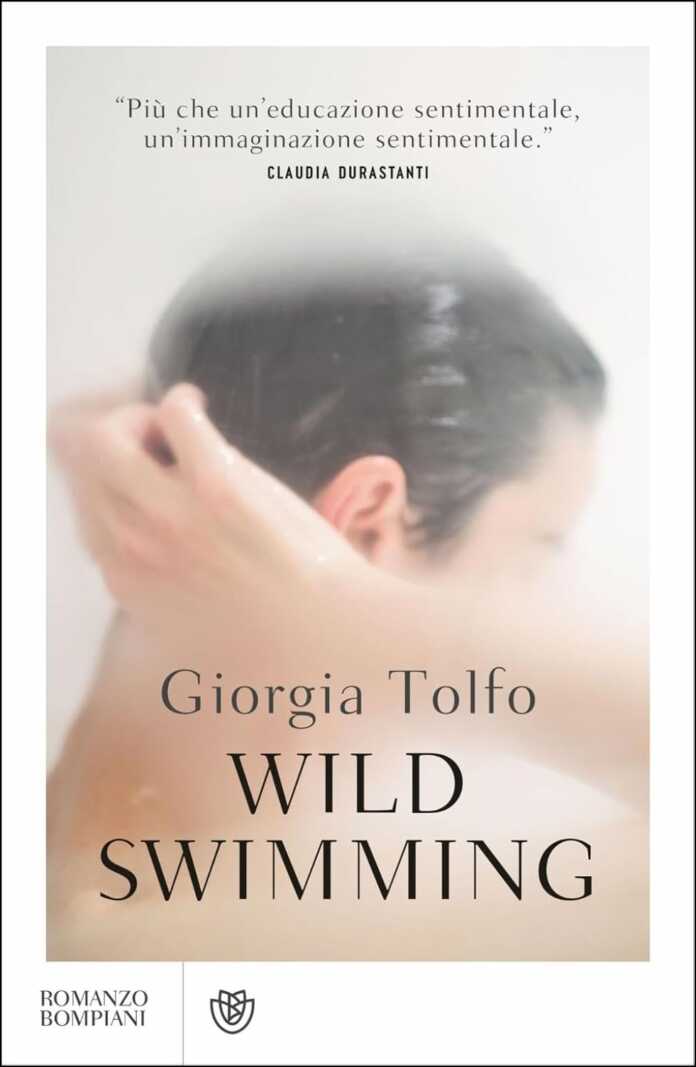

Anche la pratica del wild swimming, che dà il titolo al libro, e che viene da Waterlog. A Swimmer’s Journey Through Britain (1999) di Roger Deakin, lo conferma: l’idea – in parte derivata dalla short story di John Cheever “The Swimmer” (1964), e che Tolfo ricollega a un altro riferimento dichiarato della sua scrittura, la living autobiography di Deborah Levy Swimming Home (2011) – di immergersi e nuotare in acque libere, ovvero in corsi e specchi d’acqua dove comunemente non si nuota, si rivela, nel corso della narrazione, una conquista di libertà.

La “rete d’amore” è dunque una maglia che intreccia continuamente ciò che nasce slegato, ricostruendo quel che si è rotto e rivelandosi, in ultima istanza, una rete di salvataggio, un atterraggio da cui ripartire. Le occasioni d’arresto e di ripartenza sono d’altronde molte in questa living autobiography: il confinamento pandemico, vissuta tra Parigi e Londra, ma senza trarre alcun privilegio da quella che potrebbe superficialmente sembrare l’esperienza di un’intellettuale globetrotter; la vita divisa tra l’Italia e Londra, in un continuo disorientamento – anche in seno alla capitale del Regno Unito – che arriva a una svolta soltanto con l’acquisto di una casa a Londra, e dunque con un nuovo radicamento; le storie d’amore con J. – co-protagonista del romanzo, essendo presente sin dalla prima pagina – e anche con altre donne, prima e dopo di J., che punteggiano l’esistenza di momenti gioiosi e dolorosi, senza soluzione di continuità. Parrebbe forse l’apologia della “resilienza”, ma la parola non appare mai nel testo, che si tiene dunque a debita distanza dalla definizione e da tutte le sue recenti implicazioni ideologiche. La narrazione, piuttosto, con vitalità e franchezza, evitando tortuosità intellettualistiche (e anche moralistiche, ad esempio nel racconto di una sessualità liberata, non di rado gioiosa) e tentazioni didattiche.

Si tratta di storie, in altre parole, che trapassano dall’esperienza esistenziale alla scrittura, e che continuamente interrogano questa trasformazione, con la passione di chi ha sempre vissuto in mezzo ai libri, nonché con la lucidità della studiosa di letteratura. E anche con un certo grado di ossessione, che non guasta mai: uno dei motivi ricorrenti della riflessione è che i libri, e le storie, hanno tutte una fine, ossia una conclusione che dà una configurazione riconoscibile al continuo decadere entropico della vita umana su questo pianeta. Le storie, dunque, propongono di continuo un’accettazione della precarietà e della vulnerabilità dell’esistenza di chi legge, come di chi scrive – un’accettazione che è, di nuovo, il primo passo per costruire una rete sufficientemente solida sulla quale cadere e dalla quale rialzarsi. In fondo, in questa living autobiography che è piena di amore per la letteratura, la prima “rete d’amore” è da rintracciarsi – quasi à la Borges, in ultima istanza – nelle nostre biblioteche.