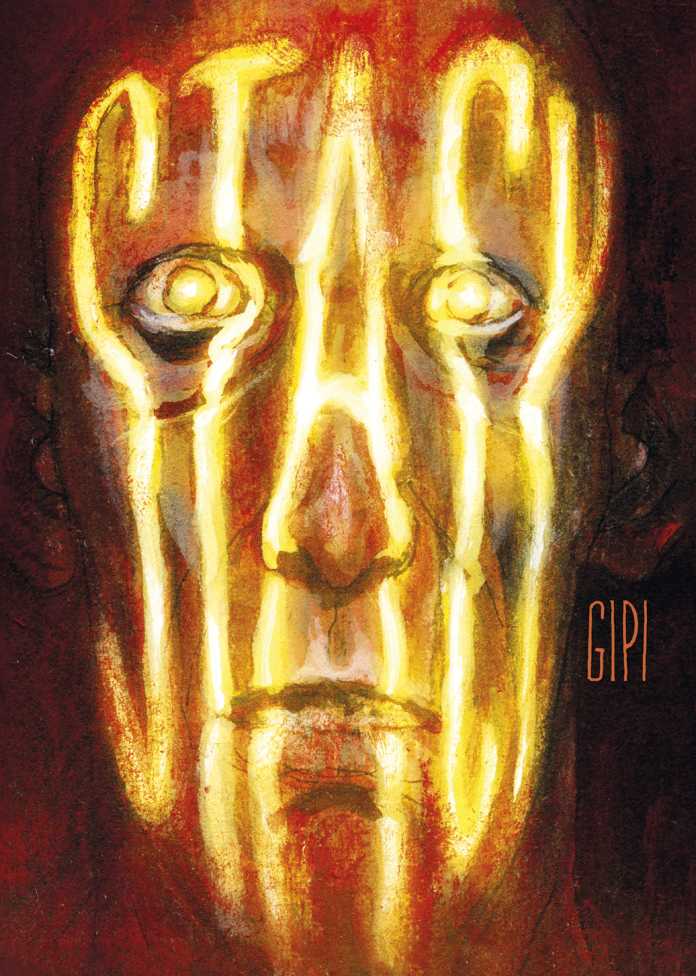

Una nuova graphic novel di Gipi è sempre un avvenimento. Le ultime sono, nell’ordine, La terra dei figli, del 2016, che a suo tempo recensii su Pulp Magazine: una storia fantascientifica di grande impatto che ha dato origine anche a un omonimo film del 2021, per la regia di Claudio Cupellini, film assolutamente anomalo e intrigante nel normalmente monotono panorama italiano; poi è seguita nel 2019 la privatissima e toccante Momenti straordinari con applausi finti, e infine il puro divertissement del 2022, Barbarone sul pianeta delle scimmie erotomani, avventura comica-fantascientifica che l’autore non sembra (giustamente?) prendere in troppa considerazione. Quando mia figlia a Lucca Comics dell’anno scorso ha acquistato l’albo e se lo è fatto firmare dall’autore, Gipi le ha detto, ridacchiando, con la sua abituale simpatia: “Guarda che è una cazzata, eh!”: non mi pronuncio in merito ma ammetto che è l’unico libro del fumettaro pisano, di cui sono da sempre un fan, che ho abbandonato a metà. Questo Stacy dunque, è la prima opera “seria” che Gipi abbia prodotto negli ultimissimi anni, una storia sofferta (e si nota) in prima persona. Bianco e nero, spesso senza orli di separazione fra i riquadri della pagina (come e ancora di più che in La terra dei figli e diversamente da Momenti straordinari con applausi finti, in cui tornava parzialmente al colore: dispiace rinunciare agli splendidi acquerelli del Gipi a cui, forse, siamo più affezionati, ma le ragioni creative della scelta sono inequivocabili): predomina in quest’ultimo testo un senso di oppressione, di angoscia e di cupo grigiore, come l’autore ha spiegato in varie interviste, in sintonia con l’argomento, sgradevole, provocatorio, perfino desolato.

All’origine di tutto c’è un episodio che ha avuto un peso grave nella vita professionale e quotidiana dell’artista toscano: la shitstorm scatenata contro di lui dopo aver diffuso una vignetta che – sottilmente – prendeva in giro la political correctness della vulgata filofemminista: una dichiarazione (abbastanza stupida se presa in senso assoluto) che proclamava “A una donna bisogna credere SEMPRE”. Nella striscia incriminata Gipi immaginava una ragazza con un occhio nero che denuncia alla polizia Andrea per averla malmenata; il commissario, assolutamente progressista, tuona e inveisce contro Andrea e ne ordina subito l’arresto, ma quando convoca l’imputato per interrogarlo scopre che anche Andrea è una donna – il nome Andrea è bisex – e anche lei ha un occhio nero. Io la trovo una battuta garbata, spiritosa e intelligente, una sorta di rilettura gender del paradosso del mentitore, il paradosso logico di Epimenide di Creta, “tutti i cretesi sono bugiardi”, ecc. – nei giorni seguenti invece si scatena l’inferno: Gipi viene messo alla gogna, lo si accusa di difendere gli stupratori e i femminicidi (che c’entra poi?), di essere “fascista” (fascista?), maschilista (maschilista?), e chi più ne ha più ne metta. Un linciaggio mediatico non troppo dissimile da quello che in questi giorni si sta scatenando sul collega Zerocalcare per la sua sofferta decisione di disertare Lucca Comics, sotto il patrocinio culturale israeliano, in solidarietà con i civili palestinesi massacrati nei bombardamenti su Gaza. Anche qui offese infamanti ugualmente fuori luogo da parte di leoni da tastiera, mestatori del politichese e pennivendoli della “libera informazione”: maschilismo per Gipi, antisemitismo per Zerocalcare… Gasparri o Salvini che danno dell’antisemita a Zerocalcare, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere… mutatis mutandis, stessa cosa per Gipi. Così ora, di punto in bianco, amici e colleghi, per convinzione o per conformismo, lo attaccano; giornalisti lo stroncano; editori lo snobbano e gli negano collaborazioni e ingaggi. Gipi si trova da un giorno all’altro ostracizzato e vilipeso non, come di consueto, dai destrorsi con i quali più volte si è scontrato, ma dai suoi stessi “compagni”: un giornalista amico gli confessa addirittura che vorrebbe difenderlo pubblicamente ma che “ha paura”. Il potere inaspettato della retorica vuota del politicamente corretto risulta troppo scioccante per il fumettista che cade in una crisi profonda.

All’origine di tutto c’è un episodio che ha avuto un peso grave nella vita professionale e quotidiana dell’artista toscano: la shitstorm scatenata contro di lui dopo aver diffuso una vignetta che – sottilmente – prendeva in giro la political correctness della vulgata filofemminista: una dichiarazione (abbastanza stupida se presa in senso assoluto) che proclamava “A una donna bisogna credere SEMPRE”. Nella striscia incriminata Gipi immaginava una ragazza con un occhio nero che denuncia alla polizia Andrea per averla malmenata; il commissario, assolutamente progressista, tuona e inveisce contro Andrea e ne ordina subito l’arresto, ma quando convoca l’imputato per interrogarlo scopre che anche Andrea è una donna – il nome Andrea è bisex – e anche lei ha un occhio nero. Io la trovo una battuta garbata, spiritosa e intelligente, una sorta di rilettura gender del paradosso del mentitore, il paradosso logico di Epimenide di Creta, “tutti i cretesi sono bugiardi”, ecc. – nei giorni seguenti invece si scatena l’inferno: Gipi viene messo alla gogna, lo si accusa di difendere gli stupratori e i femminicidi (che c’entra poi?), di essere “fascista” (fascista?), maschilista (maschilista?), e chi più ne ha più ne metta. Un linciaggio mediatico non troppo dissimile da quello che in questi giorni si sta scatenando sul collega Zerocalcare per la sua sofferta decisione di disertare Lucca Comics, sotto il patrocinio culturale israeliano, in solidarietà con i civili palestinesi massacrati nei bombardamenti su Gaza. Anche qui offese infamanti ugualmente fuori luogo da parte di leoni da tastiera, mestatori del politichese e pennivendoli della “libera informazione”: maschilismo per Gipi, antisemitismo per Zerocalcare… Gasparri o Salvini che danno dell’antisemita a Zerocalcare, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere… mutatis mutandis, stessa cosa per Gipi. Così ora, di punto in bianco, amici e colleghi, per convinzione o per conformismo, lo attaccano; giornalisti lo stroncano; editori lo snobbano e gli negano collaborazioni e ingaggi. Gipi si trova da un giorno all’altro ostracizzato e vilipeso non, come di consueto, dai destrorsi con i quali più volte si è scontrato, ma dai suoi stessi “compagni”: un giornalista amico gli confessa addirittura che vorrebbe difenderlo pubblicamente ma che “ha paura”. Il potere inaspettato della retorica vuota del politicamente corretto risulta troppo scioccante per il fumettista che cade in una crisi profonda.

Stacy arriva quasi come una terapia, una catarsi: lo sforzo creativo e immaginativo finalizzato a scaricare, sublimare e superare un’esperienza a suo modo devastante. Probabilmente è proprio questo eccesso di pathos, troppo egocentrico, questa personalizzazione dall’emotività non sempre equilibrata a rendere, forse, l’opera in parte meno riuscita e convincente di altre. Gipi immagina un suo alter ego, sceneggiatore di una serie tv famosa, che, per aver incautamente raccontato durante un’intervista un sogno morboso in cui rapiva e segregava, incatenandola in cantina, una ragazza – Stacy – che confessava candidamente di trovare “burrosa”, si ritrova all’improvviso precipitato all’ultimo gradino della considerazione umana e professionale: un paria costretto a lottare disperatamente per risalire passo dopo passo la china e riconquistare nei cuori e nelle menti di sodali e colleghi il proprio ruolo perduto. Ma, e qui il discorso diventa più complesso, contorto e doloroso, è forse proprio quel ruolo – così facile da dissipare e aleatorio da recuperare – ad essere sbagliato, ingiusto, indegno: non perché qualcuno te lo conferisce o te ne priva, ma in sé e per sé, a prescindere dalle circostanze.

Stacy arriva quasi come una terapia, una catarsi: lo sforzo creativo e immaginativo finalizzato a scaricare, sublimare e superare un’esperienza a suo modo devastante. Probabilmente è proprio questo eccesso di pathos, troppo egocentrico, questa personalizzazione dall’emotività non sempre equilibrata a rendere, forse, l’opera in parte meno riuscita e convincente di altre. Gipi immagina un suo alter ego, sceneggiatore di una serie tv famosa, che, per aver incautamente raccontato durante un’intervista un sogno morboso in cui rapiva e segregava, incatenandola in cantina, una ragazza – Stacy – che confessava candidamente di trovare “burrosa”, si ritrova all’improvviso precipitato all’ultimo gradino della considerazione umana e professionale: un paria costretto a lottare disperatamente per risalire passo dopo passo la china e riconquistare nei cuori e nelle menti di sodali e colleghi il proprio ruolo perduto. Ma, e qui il discorso diventa più complesso, contorto e doloroso, è forse proprio quel ruolo – così facile da dissipare e aleatorio da recuperare – ad essere sbagliato, ingiusto, indegno: non perché qualcuno te lo conferisce o te ne priva, ma in sé e per sé, a prescindere dalle circostanze.

Non aggiungo altro e lascio al lettore il piacere della scoperta. Il racconto è fin troppo aspro e abrasivo, meno incline al moto sentimentale, a quella commozione e tenerezza – spesso smentite o dissimulate – che tanto spesso ci hanno turbato ed emozionato nelle storie di Gipi, e forse per questo risulta più freddo, più duro, forse meno coinvolgente. Ma è un discutibilissimo parere personale. In ogni caso Gipi torna a confermarsi l’autore più sensibile e profondo del fumetto italiano.