Quando si diventa vecchi si è perseguitati dagli anniversari. Anche Infinite Jest supera la soglia dei trent’anni e Einaudi ne celebra l’anniversario con un’edizione speciale in cofanetto, arricchita da sei sticker, nella storica traduzione di Edoardo Nesi che accompagna il romanzo fin dalla prima pubblicazione italiana, avvenuta appunto trent’anni fa per Fandango.

Per l’occasione rimando a chi, in questi giorni, ne ha ricordato la storia, la trama, l’eredità culturale. Avvenire ne ha ribadito l’attualità. Il Post ne ha interrogato la ricezione e lo statuto di libro-mondo ancora ingombrante. Quanto all’articolo di Massimiliano Parente dedicato al libro, basta leggere il titolo – “Lo «scherzo» che Wallace ha tirato alla letteratura è ancora infinito” – per capire cosa ne pensi. Non credo serva aggiungere altro. Infinite Jest resta il romanzo più pieno di note, il più annotato e il più commentato racconto dell’inizio della fine dell’impero americano.

Mi permetto invece di scrivere del mio rapporto personale con questo libro. Un rapporto a cui non avevo più voluto pensare, dopo la morte dell’autore, che, come tutti sanno, si è impiccato il 12 settembre del 2008. Anche perché David Foster Wallace, per me, è legato a una stagione precisa: quella della versione cartacea di PULP libri venduta in edicola, e dalla cui ombra lunga questa incarnazione online si è staccata. Proprio su Pulp apparve, credo, una delle prime interviste italiane a DFW, fatta da Manuel Rosini (1999).

Nello stesso periodo avevo letto, del tutto casualmente, Brevi interviste con uomini schifosi (Einaudi, 2000 con introduzione della gloriosa Fernanda Pivano), quando, di getto, scrissi all’indirizzo mail della rivista per dire cosa ne pensavo. Mi rispose subito il fondatore Fabio Zucchella, chiedendomi se volessi farne una recensione, visto che nessuno l’aveva ancora scritta. Iniziò così il mio rapporto con Pulp di carta.

Recensii anche Infinite Jest. Il pezzo venne tagliato senza pietà! Troncato a metà. All’altezza del povero Mario, il fratello del protagonista, quello che nessuno ricorda mai perché è solo uno dei molti fili secondari della trama. Quello storto. Fragile. Esposto. Ma sulla carta si doveva necessariamente stare dentro il numero di battute.

“È sempre più difficile trovare arte che riguardi le cose vere. (…) Come se esistesse una regola per cui le cose vere possono essere nominate solo se si roteano gli occhi o si ride come scemi.”

Così si legge in Infinite Jest, ma tutta l’opera di David Foster Wallace nasce dentro questo paradosso e non smette di interrogarlo. Fin dall’esordio con La scopa del sistema (Fandango, 1999), romanzo ambizioso e ipertrofico, denso di filosofia e di personaggi eccentrici, Wallace mette in scena una lingua capace di inglobare tutto: pubblicità, teoria, cultura pop, discorso accademico, slogan, chiacchiera, gergo terapeutico. Una lingua che è la lingua dell’Impero. Perché pervade. Perché assorbe. Perché metabolizza anche la critica rivolta contro se stessa.

Il risultato è un’esperienza tipica del leggere Wallace: fascinazione e irritazione insieme. Felicità e frastornamento. La sensazione che tutto sia già stato detto e che, insieme, manchi ancora qualcosa di essenziale.

La domanda che si apre, allora, è una sola: quando tutto è ironia, intrattenimento e spettacolo, come si racconta il dolore?

È una domanda cui non si sottrae Brevi interviste con uomini schifosi. Gli uomini che parlano in queste pagine sono incapaci di amare. Incapaci di riconoscere l’altro come soggetto. Incapaci persino di riconoscere se stessi. Ma la loro mostruosità non è spettacolare. Non è il male romanzesco. È piuttosto un vuoto. Un’assenza di esperienza. Un’automatizzazione dei gesti, del desiderio, del linguaggio.

Nell’ultima intervista del libro, il protagonista comprende in un lampo che il proprio modo di fare l’amore coincide con quello dello stupratore. Non perché sia animato da sadismo, ma perché è vuoto. Fissare e non vedere. Toccare e non sentire. Mangiare e non riempirsi. Non solo sentirsi vuoti, ma essere vuoti.

Questo stesso vuoto, dilatato su scala monumentale, struttura Infinite Jest. Le sue oltre mille pagine non sono solo un esercizio di virtuosismo. Sono il tentativo di restituire la somatizzazione del dolore, la sua assoluta corporeità. Wallace non racconta la tristezza come concetto, ma come condizione fisiologica. Dipendenze. Depressioni. Tic. Ossessioni. Disturbi alimentari. Paralisi emotive. La verità, qui, non è astratta. È incarnata.

In un quartiere di Boston si incrociano le traiettorie di Hal Incandenza e Don Gately, figure speculari collocate ai due estremi della stessa malattia. Hal, prodigio del tennis e genio verbale, non prova nessuna vera emozione “da quando era molto piccolo”: manipola parole, idee e concetti come variabili di un’equazione, ma è separato da ciò che dice. Il suo destino è l’afasia, il collasso del linguaggio, come se la sovrabbondanza di segni avesse finito per svuotarli. Don Gately, ex tossicodipendente, combatte invece con un corpo devastato, inchiodato al dolore fisico, costretto a una lenta e faticosa risalita verso una qualche forma di responsabilità.

Le pagine in cui il dolore dell’astinenza viene suddiviso in singoli istanti, vissuti uno per uno, letteralmente centellinati, estromettendo quello prima e quello dopo, sono indimenticabili. Tutta la bravura e il genio di DFW sono dispiegati nel tentativo di catturare, nel dolore, la radice corporea della sua verità ultima.

Sullo sfondo, un mondo grottesco e perfettamente coerente: rifiuti tossici sparati verso una zona del continente “regalata” al Canada; terroristi separatisti su sedie a rotelle; servizi segreti; e soprattutto la leggenda di un film, Infinite Jest, intrattenimento assoluto, talmente perfetto da uccidere per dipendenza chi lo guarda. Non è difficile leggere in questa invenzione una metafora trasparente: il desiderio di essere anestetizzati fino a scomparire.

Tutti i personaggi di Wallace sembrano originarsi da un grumo primario di mancanza, che è insieme psichico, corporeo e politico. La loro vita adulta non è che una sofisticata architettura costruita intorno a quel buco. La differenza tra loro non sta nella presenza o assenza del dolore, ma nella possibilità di riconoscerlo.

In questa geometria di sofferenze, Mario Incandenza, il fratello deforme di Hal, occupa una posizione anomala. Il suo corpo porta visibilmente i segni della fragilità, e forse proprio per questo Mario è l’unico capace di gesti autentici, di un’empatia non mediata, di una vicinanza che non passa attraverso il cinismo. Non è “puro” in senso morale. È semplicemente esposto.

È forse qui che si può rintracciare il punto di resistenza che sembrava mancare ne La scopa del sistema. Non una via di fuga dall’Impero, ma una minuscola incrinatura al suo interno. La possibilità, fragile e sempre a rischio di fallimento, di prendersi sul serio. Di parlare delle paure senza trasformarle subito in battuta. Di ammettere il desiderio di essere visti e di vedere.

DFW non offre consolazioni. Non promette salvezza. Ma costruisce un’opera che, paradossalmente, usa l’eccesso di forma per arrivare a un nucleo elementare: la fame d’amore, la paura dell’autenticità, il terrore di esporsi.

In un mondo che rideva di tutto, Wallace tentava ostinatamente di raccontare ciò che non faceva ridere. Ora che nel mondo il riso è sostituito da un ghigno mortifero, diventa quasi irresistibile chiedersi che cosa ne scriverebbe DFW. Un giochetto senza senso, a mio parere. Un’opera non vale perché è profetica. Vale perché intercetta una forma storica della vita. Wallace ha scritto quando l’intrattenimento era il volto sorridente del dominio. Ora che il volto è scoperto, che l’intrattenimento non consola più e il cinismo ironico non protegge, la domanda politica e letteraria vera è un’altra: chi sta scrivendo oggi all’altezza di questo tempo e con quale lingua.

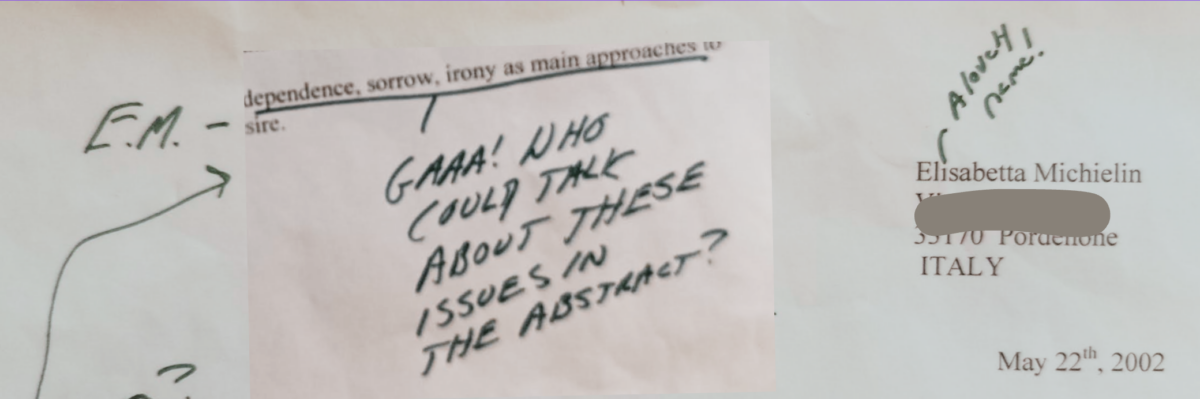

Fatto sta che, dopo aver recensito Infinite Jest, io che non ho mai fatto in vita mia una fila per un autografo, che ho sempre separato l’autore dai suoi libri, che ho in orrore il neologismo firmacopie, – non ricordo come – trovai l’indirizzo californiano di David Foster Wallace. So solo che gli scrissi. In un inglese maccheronico di cui mi vergognerò in eterno. Gli scrissi per chiedergli un’intervista sul suo capolavoro.

La mia sorpresa fu massima quando, qualche tempo dopo, trovai nella posta una busta con il mio indirizzo vergato a mano, con il suo celebre pennarello verde. Dentro c’era la mia lettera gentilmente corretta da Wallace! E siccome di questo autore si sa assolutamente tutto in ogni minimo aspetto è notorio che compulsivamente correggesse qualsiasi testo gli capitasse sotto mano.

Quanto all’intervista, mi spiegava con grande cortesia che non ricordava il libro e specialmente che non si può parlare in astratto di temi come il dolore, la dipendenza, l’ironia. Praticamente condensato in pochissime parole il suo progetto di scrittura che per l’appunto voleva andare oltre i giochi metaletterari del posmodernismo.

A distanza di tanti anni, però, quello che mi sento ancora di confermare è questo: nessuno scrittore della sua generazione, o forse nessuno scrittore nella mia esperienza di lettrice, ha saputo mescolare una bravura così eccezionale a una sensibilità così estrema. Una sensibilità che traspare da ogni riga e che trasforma quello che avrebbe potuto essere un monumento ipersapiente e decorativo sulla fine di un’epoca nella pelle viva dell’autore. Fino a farti sentire come lettore, quasi, responsabile per lui e per la sua scrittura.