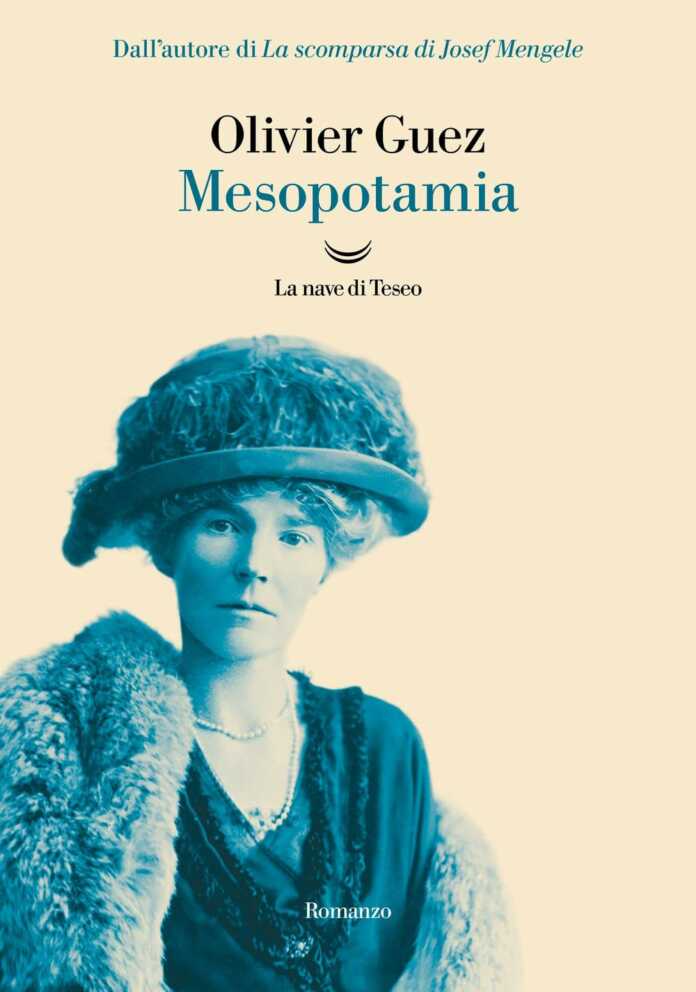

Come si racconta una donna di eccezione? Cosa si sceglie della sua vita e quali tra gli amori (infelici)? Si può trasporre la sua esistenza in un resoconto dettagliatissimo, come ha fatto Georgina Howell (La regina del deserto, Neri Pozza 2015). Oppure si sceglie di stare sul confine tra biografia, narrazione storica e finzione. È il caso di Olivier Guez in Mesopotamia, un titolo che – forse non a caso – non richiama la persona ma una terra, mitica vasta e in parte deserta, la terra tra i due fiumi della storia profonda dell’umanità. Il rapporto tra le modalità narrative è irrisolto, come se l’autore non avesse scelto in quale di esse muoversi, o come se il soggetto del romanzo fosse incerto su come (dove) proporsi al lettore. Gertrude Bell, la protagonista, ci viene incontro in ogni caso, dal grigio di quella trama incerta, con continui salti cronologici avanti e indietro che la fanno apparire atemporale, come nelle foto in bianco e nero che la ritraggono.

Figura eccezionale, appunto. Nasce nel 1868 nel nord dell’Inghilterra, da una famiglia ricchissima di industriali del ferro e del carbone. Molto legata al padre Hugh (la madre muore quando lei è bambina), è una delle prime donne a laurearsi a Oxford, in storia moderna. Intelligente, brillante conversatrice, poliglotta, è anche irrequieta, sfacciata, curiosa, e giovanissima inizia a viaggiare in Europa e oltre. È un viaggio in Persia, dove lo zio è ambasciatore, nel 1892, a iniziarla all’Oriente. Mentre sosta a Teheran il padre le scrive rifiutando di darla in sposa a Henry Cadogan, il primo di una serie di amori incompiuti; in questo caso non solo per l’opposizione della famiglia ma anche per la morte prematura di lui, di lì a poco. Questo evento la segna nel profondo ma non rallenta il suo desiderio di conoscenza e di avventure, anzi forse lo incentiva. È impressionante quante volte e in quanti campi diversi sia riuscita ad andare oltre il limite prefissato alle donne.

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento diventa una dei principali alpinisti europei; scala il Monte Bianco, lo Schreckhorn, i sette picchi del gruppo dell’Engelhorner e – questa è forse la sua scalata più leggendaria – il Finsteraarhorn dal lato nord-est che nessuno aveva mai tentato prima. Ma è anche archeologa, in Anatolia, alla ricerca di rovine di chiese bizantine. E proprio grazie alla comune passione dell’archeologia conosce nel 1911, a Karkemish, nello scavo archeologico dell’antica città ittita, Thomas Edward Lawrence (meglio noto come Lawrence d’Arabia). A poche centinaia di metri dallo scavo britannico i tedeschi avevano avviato il progetto della Bagdadbahn, una linea ferroviaria che avrebbe dovuto collegare Berlino con la Mesopotamia, aggirando il canale di Suez in mano agli inglesi. Il progetto si arenerà, ma resta il principale tentativo della Germania di inserirsi nel Grande Gioco, tra francesi e inglesi, per la spartizione del Medio Oriente, regione il cui controllo era diventato fondamentale dopo la scoperta nel 1908 dei primi giacimenti di petrolio (il carburante delle nuove navi da guerra a gasolio) nella Persia meridionale.

Bell e Lawrence, oltre che appassionati di archeologia, erano corrispondenti dell’Intelligence Service e saranno amici per tutta la vita. Guez nel corso della narrazione instaura una sorta di parallelo tra i due: entrambi, scrive nell’epilogo, avevano vissuto in fuga dalla loro realtà, plasmando – con orgoglio e un pizzico di presunzione – mondi che non gli spettavano e illudendosi di gestire imprese politiche di cui erano solo esecutori. Nel giudizio, sorretto da una ferma conoscenza dei fatti storici, c’è del vero. L’impressione però è che in Gertrude Bell ci fosse anche una aspirazione più vasta e non rivolta soltanto alla gloria e al vagheggiamento di modi di vivere diversi da quelli dell’Inghilterra vittoriana. La sua carriera diplomatica è il segno di una fedeltà assoluta, anche ideologica, all’impero britannico, ma anche la risposta a uno smisurato desiderio (della conoscenza) degli altri. Non soltanto per compensare i dispiaceri sentimentali ai quali generalmente, se si tratta di un uomo, non attribuiamo tanta importanza.

Amori per lo più, nel caso di Bell, con uomini sposati, tra i quali il principale (corrisposto solo fino a un certo punto) fu forse – Guez gli riserva ampio spazio – il maggiore Richard Doughty-Wylie conosciuto nella prima decade del Novecento quando Bell era impegnata nelle ricerche archeologiche nella regione di Konya. Il maggiore era nipote di quel Charles Doughty che scrisse un libro leggendario tra i viaggiatori, Travels in Arabia deserta (1888) e che Gertrude emulò in un viaggio altrettanto epico nel deserto arabo, nel 1913.

I lunghi viaggi in Oriente le consentono di acquisire una conoscenza profonda dei luoghi e la stima delle persone, grazie alle quali svolgerà un ruolo di primo piano nella gestione europea del Medio Oriente dopo la fine dell’impero ottomano. Alla conferenza di pace di Parigi del 1919, e poi a quella del Cairo nel 1921, rappresenterà l’amministrazione civile anglo-indiana in Mesopotamia, proponendo di unire in un unico territorio – ribattezzato Iraq – le province (già ottomane) di Mosul, Baghdad e Bassora. Una creazione artificiale come le sue linee diritte di confine; come la Palestina, il Libano e la Siria, le ultime due sotto mandato francese (sulla conferenza del 1921 si veda C. Brad Faught, L’invenzione del Medio Oriente. Cairo 1921, Neri Pozza 2023).

Le aspirazioni indipendentiste arabe e curde vengono ignorate da Bell e dagli altri membri dell’amministrazione. Nella famosa foto del 25 marzo 1921, con i potenti della Terra tutti in fila a dorso di cammello, davanti alle piramidi e alla sfinge di Giza, l’unica donna tra i 39 partecipanti, tra Lawrence d’Arabia e Churchill (a cui allora era affidata la gestione delle colonie inglesi), è Gertrude Bell. Di lì a poco, dopo che l’Iraq, la sua creazione, è diventato uno stato retto da Faysal, arabo sunnita già sostenuto da Lawrence, e mentre il controllo inglese della regione (funzionale soprattutto alla gestione diretta delle risorse di petrolio) inizia a mostrarsi difficile e osteggiato, Bell viene estromessa da ruolo di segretario per l’Oriente.

Emarginata dalle maglie del potere, si dedicherà alla protezione delle antichità archeologiche mesopotamiche, facendo varare una legge per la loro tutela e fondando il Museo archeologico di Baghdad. Gli ultimi anni della sua vita saranno segnati dalle condizioni critiche di salute, dai mancati rientri in Inghilterra e dalle disavventure economiche della famiglia, finita in bancarotta e costretta e vendere la storica dimora di Rounton Grange tanto amata da Gertrude. Morirà a Baghdad nel 1926, per una overdose di sonniferi.

Questa è la storia, ma le domande iniziali restano. Come si racconta una donna inaccessibile e conservatrice? Una convinta imperialista che si è guadagnata la stima dei più remoti capi-tribù arabi, capace di cura, attenzione, tenacia a dismisura? Infelice nelle grandi cose, felice nelle piccole – come scrive a suo padre nel 1918; una donna immobile sul confine tra persona e personaggio.