Nello spazio di una recensione non è facile ripresentare la visione della poesia estesa al pubblico mondiale da chi il Nobel della letteratura, in quell’ambito l’ha conseguito nell’ultimo mezzo secolo. La loro visione – Montale, Aleixandre, Elytīs, Miłosz, Seifert, Soyinka, Brodskij, Paz, Walcott, Heaney, Szymborska, Xingjian, Glück – l’hanno enunciata nel proprio discorso all’Accademia di Svezia in occasione del conferimento del Premio, ognuno tentando di cogliere non solo una poetica tenuta stretta nel corso del tempo ma, e soprattutto, tenendosi appresso ai rovelli e agli argomenti cui nessuno di loro ha voluto rinunciare di fronte alla platea mondiale. A partire da Montale (Nobel 1975), reduce dall’aver consegnato alle stampe quel Satura e quel Diario del ’71 e ’72 non certo immuni da sferzate “politiche” verso quella che lui definiva “svolta storica di proporzioni colossali” dovuta alla mercificazione cui la poesia doveva tener testa.

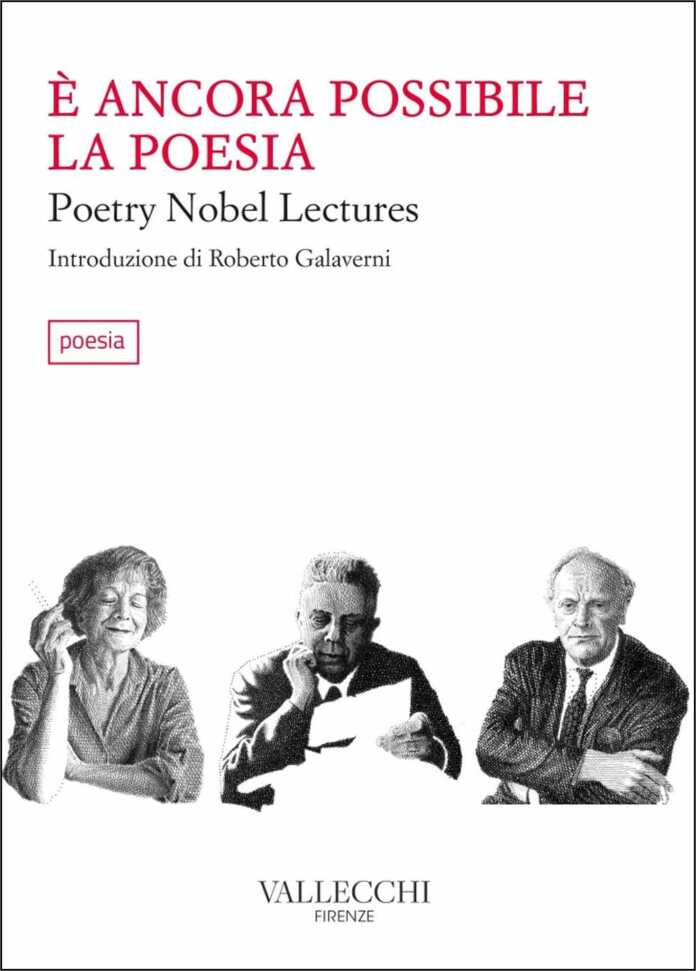

Questo volume, introdotto esemplarmente da Roberto Galaverni, riunisce i testi delle Letture che tredici poeti e poetesse dal 1975 a oggi hanno proposto non esimendosi, nessuno e nessuna esclusi, dal garantire agli ascoltatori i loro dubbi etici partendo dalla madre assoluta che regge la realtà: l’estetica. Le categorie del “bene” e del “male” non vi sono estranee, e la loro analisi sta del tutto dentro l’intensità di fondo di questi scritti. Bene rimarcarne toni e propositi, sempre all’interno della varietà non esente da sorprese, come sottolineato da Galaverni. Ogni poeta ha il suo tono e le sue impostazioni di voce, mani più o meno leggere si avvertono dentro qualcosa che assomiglia molto ai modi che ognuno ha nell’affrontare la vita – e tutte le sue coordinate. Togliere il punto interrogativo dal titolo che lo stesso Montale pose al suo discorso è cruciale: domanda e risposta in un’unica frase sono la base della sopravvivenza della poesia, che da Adorno (“esiste ancora la poesia dopo i campi di concentramento?”) ai giorni nostri, proprio in questi giorni attuali, deve avere risposta affermativa. Deve: sopravvivere in pieno lo ha fatto per millenni, nessuno di questi poeti ha dubbi in proposito, nonostante difficoltà e rotture, tensioni e approssimazioni. La poesia ha in sé, scrive Shelley, ciò che è “centripeto e centrifugo nella mente e nel corpo umani”.

I pronomi sono importanti in queste pagine, passare dalla prima persona al “noi” ha chiara importanza, i poeti – più che altrove – non hanno intenzioni predicatorie, si guardano bene dallo sfiorare schemi ideologici sempre al varco quando si deve rispondere agli attacchi di una realtà disforme. Mezzo secolo di scritture poetiche non è poco, si veda come le generazioni successive abbiano avuto molta fortuna nel potersi relazionare (ma non sempre, per inciso, l’hanno fatto) a personalità come quelle presenti in questo volume: loro sono una grossa parte della storia della poesia, un’eredità che prescinde certamente dal conferimento del Nobel. Le opportunità sono sempre le stesse, e si trovano ancorate dentro le loro opere.