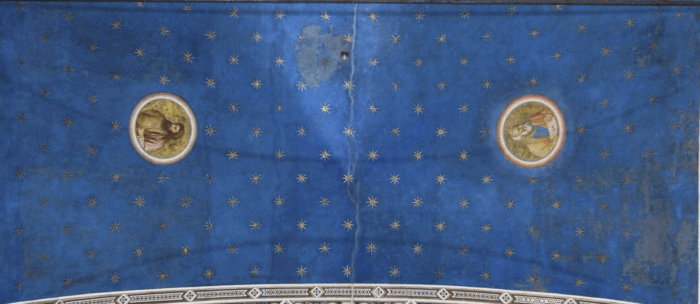

Giotto abita quella zona della memoria dove teniamo le certezze scolastiche: grande, e fondatore della pittura moderna, è colui che dà corpo alla storia sacra. Ma, a dirla tutta, resta un sapere un po’ polveroso. Poi lo si incontra di nuovo — nella cappella di Padova, alzando gli occhi al blu profondo e terso del cielo, che sembra trattenere la luce più che rifletterla, o anche in una buona riproduzione — e quel deposito di manuali si dissolve: la sua pittura, ferma e necessaria, torna viva, piena di luce e misura. Con accanto un libro come quello di Chiara Frugoni, limpido e preciso, la meraviglia si riattiva: il sapere ridiventa conoscenza.

Nel piccolo edificio voluto dal facoltosissimo Enrico Scrovegni all’inizio del Trecento, “la pittura raggiunge una coerenza narrativa e una profondità spirituale mai viste prima” grazie a Giotto e alla “sua visione concreta dell’umano” che “apre una strada nuova alla rappresentazione del sacro”. Non più simbolo lontano, ma incarnazione visibile; non illustrazione, ma narrazione. In Gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova — Einaudi, 2017; ora in edizione economica, bilingue italiano-inglese (pp. 224, euro 14,00) — Chiara Frugoni mette in atto il suo metodo: leggere un affresco come una pagina di storia. Tra le maggiori studiose di francescanesimo, iconografia medievale e cultura figurativa, unisce rigore filologico e chiarezza narrativa; non si limita a spiegare le immagini, le interroga come documenti di fede, potere e linguaggio.

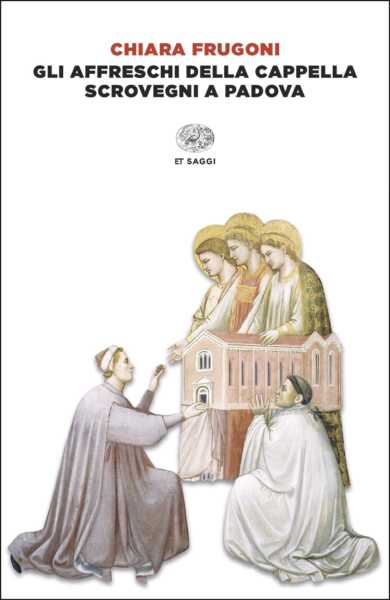

La cappella diventa così un laboratorio di significati: la teologia mariana, la costruzione del tempo e della luce, la relazione tra spazio terreno e visione celeste. Tutto concorre a mostrare come Giotto abbia saputo trasformare la pittura in un racconto coerente dell’umano e del divino, pur dentro la cornice della committenza di Enrico Scrovegni, a cui Frugoni restituisce voce e intenzione. Figlio dell’usuraio Rinaldo condannato da Dante all’inferno, con la cappella non cerca l’espiazione ma l’affermazione pubblica. Nella scena del “Giudizio universale” — riprodotta anche sulla copertina del saggio — il cavaliere inginocchiato ai piedi della Vergine offre il modellino della cappella: non un gesto penitente, ma un atto politico e di memoria. Enrico non chiede perdono, chiede di essere ricordato, e si fa ritrarre tra gli eletti, mentre la Vergine, simbolo di carità, accoglie il suo dono.

Proprio la Vergine annunciata, sull’arco trionfale, è per Frugoni la figura teologica centrale del ciclo. L'”Annunciazione”, interpretata come un momento di incarnazione reale nello spazio e nella luce, trasforma la cappella in un teatro sacro. Ogni 25 marzo, il giorno dell’Annunciazione, un raggio di sole attraversa la finestra e illumina la mano di Maria e il modellino dell’edificio nel “Giudizio universale”: l’arte diventa così liturgia cosmica, un segno tangibile dell’intercessione divina.

Ma l’interpretazione che Frugoni dà dell’opera di Giotto è anche una riflessione sull’ambiguità del denaro e del peccato. Nella “Cacciata dei mercanti dal Tempio”, Giotto elimina cambiavalute e monete, una censura evidente voluta dal committente per allontanare da sé l’ombra dell’usura. Nel “Tradimento di Giuda”, invece, Frugoni respinge ogni lettura allegorica: Giuda non è il doppio di Scrovegni, ma l’immagine del male assoluto, posseduto dal demonio.

Il ciclo comincia però da un altro bacio, di segno opposto: quello tra Gioacchino e Anna alla Porta Aurea, dove la tenerezza diventa teologia. Come scrive Frugoni, “il gesto affettuoso di due anziani sposi diventa il segno dell’Immacolata Concezione, un miracolo che avviene attraverso la dolcezza e non attraverso la carne. È l’inizio di una storia di salvezza che troverà il suo rovescio nel bacio di Giuda: là l’amore che genera, qui il tradimento che distrugge”.

Due gesti uguali e contrari, che tengono insieme l’intero ciclo: la nascita e la fine, la promessa e la caduta, l’umano che si apre e quello che si chiude.

Il “Compianto del Cristo morto” rappresenta per Frugoni forse il punto più alto dell’invenzione giottesca. Nella diagonale che taglia la scena — la montagna brulla, l’albero secco, la curva del corpo della Vergine — Giotto inventa una nuova grammatica del dolore: le donne sedute a terra, le mani che stringono il corpo di Cristo, gli angeli che gridano in tutte le posture del dolore e Giovanni che si slancia in avanti con le braccia indietro traducono in gesto e colore una compassione tutta umana.

A questo punto, leggendo Frugoni — che ripercorre la cappella scena per scena, quadro per quadro — viene naturale pensare che l’intero ciclo funzioni come una narrazione per immagini continua, non lontana, per struttura, da quella del fumetto. Ogni riquadro procede dal precedente, riprende un gesto, un’emozione, un movimento: il tempo scorre visivamente, senza bisogno di parole. Forse è un po’ eretico pensarci, ma è anche il motivo per cui Giotto mi è sempre piaciuto: mi pare di leggerlo e guardarlo insieme, o forse un miscuglio dei due, come accade nei fumetti. Del resto, penso, Giotto non aggiungeva i balloon solo perché la gente non sapeva leggere! e, a ben vedere, non ce n’era alcun bisogno: ogni scena è così perfettamente composta, priva di superfluo e colma del necessario, che le didascalie sarebbero state ridondanti. E se è vero che Scrovegni e la Chiesa con quella opera volevano affermare il proprio potere e la propria grandezza, resta commovente pensare che la pittura di Giotto fosse comprensibile a chiunque, dotto o analfabeta. La sua chiarezza non esclude, ma include: è una lingua universale, altamente democratica, capace di parlare a tutti, ieri come oggi. La cappella, vista nella sua interezza, è insieme teologia e racconto sequenziale: un Vangelo per immagini in cui lo spazio è tempo e la pittura è scrittura.

Frugoni sottolinea anche come in ogni pannello si rifletta la doppia natura di Giotto, architetto e pittore insieme, capace di costruire la profondità come spazio narrativo. La profondità, osserva, non è un espediente prospettico, ma una struttura mentale che tiene insieme architettura reale e finzione pittorica. Nell’“Incontro di Gioacchino e Anna” la città murata non è semplice sfondo: la porta, disegnata in obliquo, crea un passaggio simbolico tra attesa e compimento, nella “Presentazione di Maria al Tempio”, la lunga scalinata che la bambina percorre da sola costruisce lo spazio in verticale e, insieme, il senso spirituale della salita: l’ascesa verso il divino. Nell'”Annunciazione”, l’arco che separa Maria e l’angelo riproduce quello reale della cappella e fa entrare la luce nella scena con la stessa direzione dell’illuminazione naturale. Nel “Compianto” – come abbiamo visto sopra – la diagonale del monte è insieme elemento architettonico e costruzione emotiva che conduce lo sguardo al corpo di Cristo. In questi esempi Frugoni mostra come Giotto pensi la pittura come un organismo spaziale coerente, dove ogni gesto e ogni architettura concorrono alla narrazione: “l’architettura non fa da cornice, ma da pensiero visivo”.

Nel registro inferiore delle “Virtù e dei Vizi”, Frugoni nota un’assenza eloquente: al posto dell’”Avarizia” compare l’”Invidia”. Non un errore, ma una scelta precisa. Enrico Scrovegni, accusato di vivere di interessi e guadagni illeciti, non vuole che il peccato dell’usura compaia fra i muri che portano il suo nome. Il ciclo parla di lui e del suo tentativo di purificare la memoria familiare.

La Cappella Scrovegni non è solo un capolavoro di pittura, ma anche parte della storia di Padova. Frugoni ricostruisce la vicenda ottocentesca della sua salvezza: dopo secoli di abbandono, i Gradenigo volevano demolirla, ma fu salvata dall’intervento del Comune e dei cittadini, fino all’acquisto pubblico del 1880 con un atto di civiltà grazie al quale il capolavoro di Giotto è giunto intatto fino a noi. Chi arriva oggi a Padova resta colpito dal contrasto tra l’esterno anonimo — un edificio tra gli alberi, dentro un giardino pubblico — e la vertigine dell’interno. Si entra dopo la prenotazione obbligatoria, in piccoli gruppi, per un tempo contingentato di contemplazione. Eppure, in quel breve tempo, la misura dello spazio cambia: il blu profondo del soffitto, i volti, i gesti, tutto sembra nuovo e al tempo stesso noto.

Forse perché Giotto ci appartiene da sempre. Il suo nome evoca i pastelli dell’infanzia e le immagini del catechismo: un’educazione visiva comune che ci accompagna da bambini. Davanti alla cappella, anche chi è distratto o lontano dalla fede riconosce qualcosa di sé. Le storie di Maria e di Cristo, di Gioacchino e Anna, non parlano solo di teologia ma di nascita, paura, tenerezza, dolore. E forse è anche per questo che la cappella attira centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, credenti e non. Di fronte a quella luce e a quella misura, si diventa quasi comprensivi verso l’overturismo: si capisce che tutti, in qualche modo, vogliono partecipare a questa esperienza, sentire per un momento che la bellezza può ancora essere condivisa. Ed è giusto sia così.

Leggere Frugoni passo passo, mentre si osservano gli affreschi, è la via più naturale per comprenderli a fondo anche nei particolari miniti e per così dire, fuori quadro. La studiosa restituisce la limpidezza di Giotto: nessuna ridondanza, nessuna enfasi, ma un linguaggio esatto in cui ogni figura e ogni colore sono necessari e insostituibili. Il confronto tra il testo e le immagini diventa un piacere raro, oggi reso possibile anche online grazie alla ricostruzione in altissima definizione nel sito Haltadefinizione – Scrovegni 360° (dove si può esplorare ogni dettaglio del ciclo giottesco). Seguire la guida di Frugoni insieme alla visione delle pitture è un’esperienza incomparabile per chiarezza, rigore e misura: una lezione di metodo e di sguardo che, come gli affreschi stessi, non conosce ridondanza né orpello, ma soltanto necessità.

Insomma per dirla tutta quando ho visto la cappella Scrovegni ho constatato che il “blu” era davvero quella roba là: un po’ come quando ho visto le piramidi ed erano proprio a forma di piramide. Effetti collaterali del sussidiario delle elementari. Non ci sono cose al mondo che corrispondano così tanto alle parole del primo libro di lettura.