Seppur vivere / Non presume forma / Non c’è modo / Di non avere forma / E vivere…

Luo Yihe, da “La vasta visione del fiume” (1983)

Cosa chiediamo, esattamente, alla poesia, oggi? Come le chiediamo di inquadrare un mondo trasformato in iperproduzione e riproduzione di dati che scorrono freddi dietro i feed caldi, colorati e stilosi dei nostri social network che scrolliamo incessantemente (o che scrollano noi)? La domanda non sembri oziosa, soprattutto se pensiamo all’accezione e al significato che diamo sia alla parola “poesia” (etimologicamente fare, produrre) e sia alla parola “mondo”, visto che la Terra promessa di un “villaggio globale” si è invece risolta in muri, recinti, confini e, almeno in questa parte del mondo, in forme inquietanti di residenze forzate o, tutt’al più, traiettorie fissate dalle rotte a corto raggio delle compagnie aeree low cost.

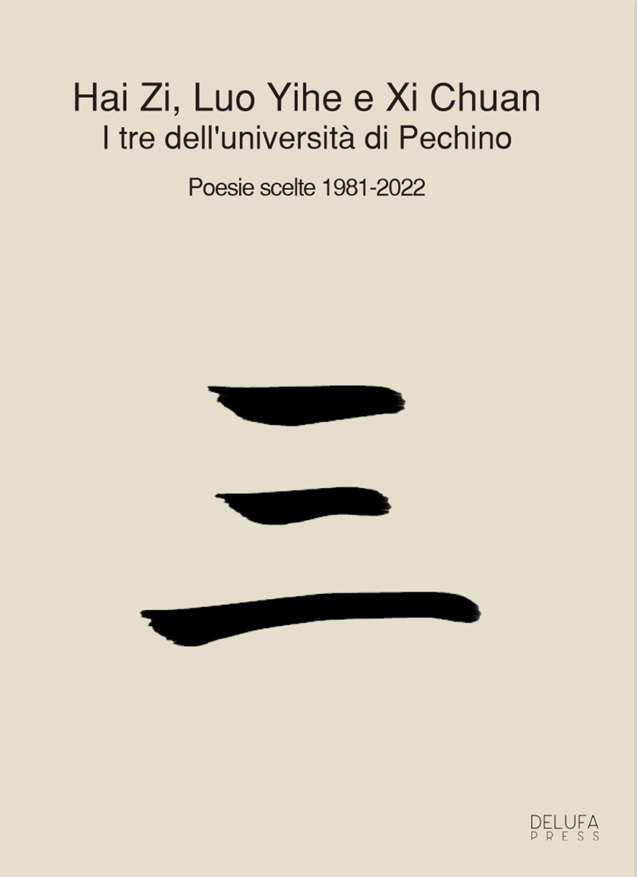

Con questa raccolta di poesie scelte di tre autori cinesi, Hai Zi (1964-1989), Luo Yihe (1961-1989) e Xi Chuan (1963), Delufa Press e il traduttore Francesco De Luca ci restituiscono pezzi di poesia e di mondo proprio quando ci sembra di stare soffocando dentro spazi culturalmente e linguisticamente usurati. Soprattutto, ci propongono di andare al di là di una Cina distopicamente consegnata a luogo di sviluppo tecno-rivoluzionario in un contesto politico orwelliano.

La materia prima della poesia di Hai Zi sono le invocazioni. La voce poetica convoca il mondo intero, il cosmo: il giorno e la notte, non ben determinate principesse e fratelli, i concittadini, la terra natia. Queste invocazioni si fanno talvolta evocazioni nostalgiche di una natura sì antropizzata ma anche ancestrale e perduta. Ma non è mai una malinconia-rifugio quella costruita dai versi di Hai Zi: è piuttosto la necessità profondamente umana di stringersi a ciò che alimenta la vita. Il poeta non manca di convocare anche il “dio della poesia”, creatore dell’Universo e generatore della nascita stessa della poesia che qui si delinea come potenza primordiale.

La poesia di Luo Yihe scava in profondità la persistenza della vita in un mondo naturale dirompente, spesso crudele, oscuro e freddo, nel quale emergono forme dell’umano che hanno ragione di esistere solo nelle relazioni, nell’amore. E così alle personificazioni degli elementi naturali – il vento, il bosco, la neve (onnipresente) – fa da contrappunto una sorta di rarefazione delle tracce dell’umano nel mondo naturale. E nelle aree dove domina l’umano, la natura irrompe come presenza ben più che decorativa, vero soffio vitale.

Nei versi di Luo Yihe trovano posto, incuneandosi quasi con prepotenza, i patimenti del mondo “metà buio, metà luce” dove gli “eventi si accumulano. I fatti sanguinano / Le notizie passano scorrevoli e lisce / Perché tutti gli uomini conoscano tutto”. E la poesia si fa strumento imprescindibile nel bagaglio di chi vuole attraversare il mondo, il corrispettivo geografico e geologico della vita; la poesia “che dovrebbe essere come mille fiamme che illuminano l’amore dell’umanità”. Persi qui nelle pieghe della traduzione non sappiamo se questo genitivo “dell’umanità” sia soggettivo (l’umanità che ama) oppure oggettivo (amore per l’umanità), allora è consolatorio pensare che abbia entrambi i significati: amore e amare, come riparo dalle imprevedibili intemperie dell’Universo.

Nelle poesie più tarde di Luo Yihe vi è, papabile e crescente, la preoccupazione per il destino mondo: fra le righe emergono angosce geopolitiche, le fragilità di un’epoca di passaggio e di crisi; regna la sensazione di essere sulla soglia di una catastrofe, o quanto meno di un cambiamento irreversibile. “Sono io la carne e le ossa di questa terra / che sanguina” recita Il sangue del mondo che chiude la sezione dedicata a Luo Yihe. Una poesia della fine, del distacco, del sollevamento dal mondo: “Ho sognato una sfera azzurra / L’ho sognata vicina, a portata di mano / Eppure era immensa, senza confini”.

I versi di Xi Chuan (1963) chiudono l’antologia imprimendo un tono crepuscolare, di scivolamento verso una generale idea di senilità del genere umano e del mondo che, retrospettivamente illuminano il passato e la giovinezza ormai estinta: “In un paese vasto / È vasto anche il crepuscolo / Le luci si accendono una ad una / Il crepuscolo si diffonde come l’autunno / O defunti, apparite! / I vivi han chiuso la bocca”, scrive appunto in Crepuscolo (1991). Sono versi che giungono fin quasi al nostro (2022) e lasciano intendere quanto invece le esperienze di Hai Zi e Luo Yihe siano letteralmente state bruciate dal fatidico 1989 cinese: rivoluzione (mancata), implosione (lirica) e balzo verso un futuro ipertecnologico avvolto da reti neurali che stiamo abitando. E dunque, in un mondo segmentato e recintato, nella sua molteplicità di voci e sguardi offerti da questa raccolta, la poesia ci regala possibili ricomposizioni; o almeno l’illusione che nell’infinita ri/combinazione delle parole e dei versi il mondo ritrovi forme pur provvisorie e parziali di unità e di totalità.