“Ho vissuto più morti sottoterra che vite in superficie” afferma Kirill, moderna declinazione dell’uomo del sottosuolo di Dostoevskij, il quale in realtà si chiama Mbobo ed è di carnagione scura, come un grottesco fratellino di Puškin. Frutto dell’incontro improbabile fra una bellissima e volubile donna chakassa e un atleta africano è un essere informe, intriso di sofferenza. Il suo regno è l’abisso della metropolitana di Mosca, un luogo infero che si identifica con le sue viscere, il suo sangue, le sue vene. Ogni stazione costituisce il percorso di una via crucis dolorosa, in un lungo viaggio verso il nulla. L’uomo è crocifisso nel tempo, mentre il Cristo non rappresenta una speranza di effettiva salvezza. “La separazione fra uomo e uomo è incolmabile”.

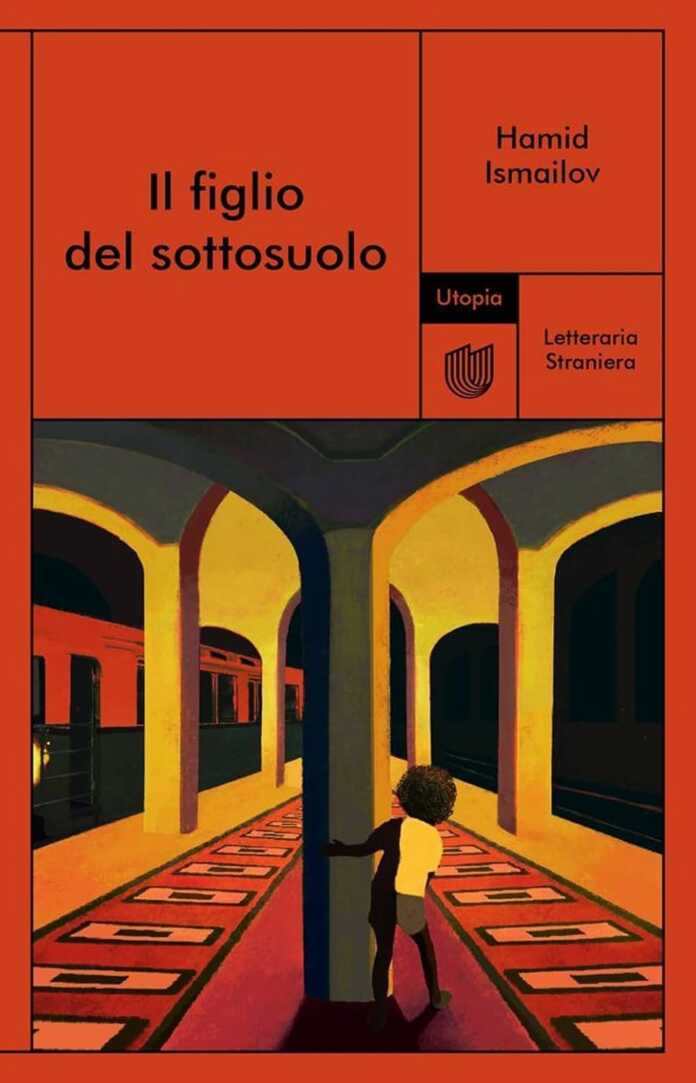

Il figlio del sottosuolo di Hamid Ismailov è un romanzo potente, un labirinto nel quale la grande letteratura russa riverbera illuminando di nuova luce il nostro presente. I volti di Bulgakov e Dostoevskij balenano nelle buie gallerie, nel regno delle forme sotterranee preda di un caos ingovernabile. I lampadari pendono come stalattiti nell’antro misterioso e oscuro. Lo schema della metropolitana ricorda una tela di ragno, mentre lo scrittore tenta di intessere una rete di parole, un muro impenetrabile dietro il quale ripararsi, una possibilità di salvezza generata dall’infinità del pensiero. La metropolitana, inoltre, simboleggia il sistema sovietico; una dimensione invisibile ma perfettamente controllata nelle sue dinamiche. “Un accenno subliminale all’edificazione di una vita paradisiaca, sia pure nel sottosuolo, comunemente concepito come inferno”. Il comunismo costruito sottoterra.

Costretto dalla madre a un’esistenza erratica e precaria, come se fuggissero sempre da qualcosa, come se fossero inseguiti perennemente da un pazzo pericoloso, Mbobo non ha un posto dove vivere. Non sa esattamente dove stia andando e cosa stia cercando. Sa solo che non vuole abbandonare Mosca, questo agglomerato urbano che porta il nome di sua madre e dove è nato. Come Ulisse è costretto a vagare per i mari, come Dante deve errare da un girone all’altro dell’inferno. Derive mitologiche, come la descrizione della discesa della dea mesopotamica Inanna nell’oltretomba, arricchiscono il tessuto testuale. Un diluvio di ricordi frammentari sommerge il protagonista. I due patrigni, lo Zio Nazar nella sua casa in via di demolizione, e lo zio Gleb, uno scrittore che cerca di colmare il vuoto con l’alcol più che con la letteratura, modellano la sua infanzia. Nell’assenza totale di senso bisogna cercare di sopravvivere, di resistere. Mbobo è scisso a metà, come nell’immagine dello specchio infranto che riflette il suo viso atterrito; è mezzo nero e mezzo bianco, mezzo chakasso e mezzo russo, intessuto di luce e oscurità profonda. I pregiudizi razziali lo minacciano, un senso di estraneità lo aggredisce.

In questa figura singolare, Ismail delinea i tratti dell’uomo superfluo contemporaneo, la cui anima è macchiata dal buio. Per comprendere la realtà attuale scrive un romanzo che è immersione nella storia più recente, nelle utopie della glasnost e nelle sue conseguenze. Lo smarrimento seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica permette a pochi di arricchirsi sulla pelle degli altri, modellando una società agghiacciante. I risparmi messi da parte con grandi sacrifici perdono improvvisamente il proprio valore, mentre un’atmosfera di catastrofe si addensa sul Paese. “Anche le persone erano improvvisamente cambiate”. Il mondo sotterraneo diviene metafora di una realtà fatta di casematte e celle di isolamento, di deportazioni e interrogatori. Lo scrittore uzbeko decifra le coordinate di un intero popolo consegnato al caos e alla sofferenza, il disgregarsi di un’utopia degenerata nella violenza.