Per prima cosa un ricordo di James Ballard persona. Com’era Ballard? Come parlava, come si muoveva?

Come scrivo in apertura della mia introduzione alla sua intervista, ricordo James Ballard come un inglese tranquillo, vestito di chiaro. Gentile e disponibile come qualunque lettore potrebbe immaginare uno dei personaggi che animano le trame di tanti romanzi prodotti dalla letteratura inglese. L’abbigliamento, camicia e pantaloni chiari, rinviava poi direttamente a tanti personaggi di Graham Greene: inglesi spesso persi ai confini del mondo che mantengono però intatto, nei limiti del possibile, un certo stile, distaccato ed elegante. Personaggi inquieti e, nel caso di Ballard, curiosi e attenti per tutto quanto li circonda oppure per tutto ciò che viene loro proposto. Nello specifico di Ballard, poi, ricordo uno sguardo a tratti fanciullesco e, allo stesso tempo, da uomo che ha conosciuto il mondo, non soltanto per sentito dire o attraverso le letture. Una parlata sicura e allo stesso tempo chiara e gentile. Un atteggiamento assolutamente non altezzoso, soprattutto nei nostri confronti che, all’epoca, eravamo non ancora quarantenni e, soprattutto, sconosciuti. Di nome e di fatto.

Perché un’intervista così significativa è rimasta ignota per decenni? Quali circostanze vi hanno impedito di renderla pubblica prima? E perché riemerge proprio ora? Non credo si tratti di pura casualità; Ballard torna attuale (o forse non ha mai smesso di esserlo)?

L’intervista fu realizzata a Viareggio in occasione del secondo Noir in Festival, cui Ballard partecipava come membro della giuria che doveva giudicare le opere cinematografiche in concorso. Lo contattammo attraverso l’organizzazione del Festival e non vi furono difficoltà a ottenere sia l’intervista che uno spazio in cui registrarla. All’epoca, con Pierfranco Milanese e la cooperativa Index, costola a sua volta di una società di post-produzione (la GM), avevamo dato vita a un progetto bello e sfortunato: FantaZone, la prima e, credo, unica video-rivista dedicata all’immaginario, al cinema e alla letteratura fantastica, fantascientifica e horror. La lettura era culturale e politica allo stesso tempo, proprio perché volevamo superare gli schemi comunicativi sia della cultura mainstream che di una sinistra che ritenevamo piuttosto imbolsita e imbalsamata. Lo facevamo con le immagini, i suoni, un montaggio (per l’epoca) piuttosto veloce e incisivo e con noi collaboravamo, sia come soci di Index che come collaboratori esterni personaggi che erano già o sarebbero divenuti importanti in seguito: Giovanni Gebbia (uno dei primi operatori, se non il primo, di steadycam in Italia), Claudio Meloni (fotografo), Paolo Favaro (fonico), Sergio Stivaletti (effetti speciali), Sergio Romano (doppiatore) e molti altri ancora. Io mi occupavo dei testi e Pier della regia. Per quella rivista in VHS intervistammo registi quali Wes Craven e Brian Yuzna, attori quali Robert Englund, il direttore di Fangoria, e moltissimi e famosi effettisti del cinema statunitense e internazionale. Oltre a questi, occupandoci anche di fumetti, avemmo l’occasione di intervistare sceneggiatori e disegnatori come Jim Steranko (autore di alcune delle più celebri e psichedeliche tavole del fumetto americano) o Alfredo Castelli (padre di Martin Mystère).

La rivista uscì per pochi numeri. Distribuita quasi artigianalmente in libreria e stampata in poche copie, uscì per tre numeri più due speciali (Gli effetti speciali nel cinema fantastico e un altro dedicato all’immagine della fabbrica nel cinema fantastico e fantascientifico) in tutto. Poi lo sforzo economico superò le nostre possibilità e dovemmo chiuderla, con ancora nel cassetto parecchio materiale che non fu più usato.

Avevamo sempre sperato di riuscire, prima o poi, a vendere il nostro prodotto a qualche grossa rete televisiva (tipo Wonderland di oggi sui canali RAI), ma era troppo presto per un simile discorso in televisione e rimanemmo al palo e senza finanziamenti.

Tra le cose rimaste inedite ci fu appunto l’intervista a Ballard, a cui avremmo voluto dedicare un numero speciale. Tentammo di proporla alla Shake in occasione del numero di Research dedicato a Ballard che la casa editrice milanese pubblicò nel 1994, come vhs allegato al libro. Ma Gomma e gli altri rifiutarono, piuttosto altezzosamente.

Per anni io e Pierfranco Milanese ci siamo posti il problema di come riuscire a renderla pubblica, ma la distanza, la mancanza di tempo e, soprattutto, di risorse finanziarie ci hanno sempre fatto desistere dall’impresa. Fino al mio fortunato incontro con gli editori di Krisis Publishing, Andrea Facchetti e Francesco D’Abbraccio, giovani, audaci, moderni. Proprio visionando insieme il materiale di FantaZone parlammo dell’intervista a Ballard di cui io conservavo gelosamente una copia. Una volta vista, i due giovani avventurieri hanno deciso di pubblicarla e hanno iniziato a lavorare con passione, intelligenza e professionalità al testo che ora il pubblico può avere finalmente tra le mani. Grazie anche al decennale della scomparsa del grande autore britannico.

C’è una parte della tua introduzione che mi è parsa particolarmente interessante perché segue una pista di solito non molto battuta: mi riferisco alla tua lettura in parallelo che accosta Greene, le Carré e Ballard come tre fasi di decadenza dell’imperialismo britannico. I due scrittori che nomini non vengono abitualmente messi in relazione con Ballard. Invece il tuo accostamento è molto sottile e pregnante. Puoi spiegarcelo dettagliatamente?

Sapevo benissimo, nel proporre questo più che insolito accostamento, che molti critici ballardiani avrebbero potuto storcere il naso, ma poiché sono solito indagare le radici materiali della produzione letteraria e artistica ho creduto significativo sottolineare come questi tre autori, apparentemente così lontani tra di loro, fossero il prodotto della crisi dell’Impero britannico. Graham Greene, dopo la Prima guerra mondiale, e John le Carré e James Ballard dopo la Seconda. La produzione letteraria inglese ha beneficiato per almeno due secoli (il XVIII e il XIX) dell’espansione coloniale, piratesca e avventurosa sulle pagine dei romanzi dell’epoca, di quell’isola naturalmente proiettata verso l’Atlantico e gli oceani. Daniel Defoe e Rudyard Kipling, soltanto per citarne due degli autori più importanti di quel periodo, hanno riempito le loro pagine e i loro romanzi di avventurieri, spesso sconfitti individualmente ma sempre partecipi della grande espansione imperiale (e di rapina nei confronti di altre potenze, come la Spagna, o di altri popoli e continenti). Lo stesso Adam Smith, che romanziere non era, aveva già affermato che il suo self-made man affondava le sue radici nella figura del corsaro al servizio della corona oppure del suo semplice interesse personale.

Con la Prima guerra mondiale inizia la crisi del primato britannico e forse l’ultimo grande avventuriero, nel senso indicato prima, è stato Lawrence d’Arabia, personaggio affascinante sullo schermo e sulle pagine dei romanzi e libri che lo hanno celebrato, ma forse un po’ meno e più simile ai personaggi di Defoe e Kipling nella realtà: un’agente al servizio dell’Impero, sicuramente più innamorato di se stesso che della causa araba.

Ecco, Greene, le Carré e Ballard devono fare i conti con questo. Per loro lo spazio esterno, e così per i loro antieroi, si è chiuso. Un inglese non parteciperà più a nessuna conquista, tanto meno, pensando a Ballard, a quella dello spazio, ormai accaparrato dalle due super-potenze che avevano sostituito a livello mondiale il British Empire: Stati Uniti e Unione Sovietica. Tutti e tre, anche se i primi e più importanti romanzi di le Carré (La spia venuta dal freddo, La talpa, L’onorevole scolaro e Tutti gli uomini di Smiley) vedono ancora degli inglesi che agiscono in nome degli interessi britannici contro quelli dell’Unione Sovietica, ma sotto supervisione statunitense, non solo non possono più immaginare eroi inglesi al centro dell’azione di conquista, ma sono anche costretti a cogliere negli Stati Uniti un alleato infido. Talvolta un vero e proprio nemico, quanto l’URSS.

Il Regno Unito del secondo dopoguerra teme tanto una guerra con l’Unione Sovietica quanto l’invasione economica, politica e culturale statunitense. Basterebbe un film come I vampiri dello spazio (Quatermass 2) di Val Guest, del 1957, per osservare, nello sguardo negativo sul rock and roll ballato dai giovani in una bettola della periferia industriale inglese, la paura per l’incipiente invasione che, come gli alieni del film, si approprierà dell’individualità britannica, sottomettendola e modificandola definitivamente. Non solo Ballard aveva scritto il suo primo testo nel 1957 (che è anche l’anno del primo Sputnik), ma aveva anche assistito in diretta al crollo dell’Impero, con l’entrata delle truppe giapponesi a Shangai, dove all’epoca viveva con i suoi genitori nel distretto riservato ai ricchi occidentali, a seguito del quale era stato internato nel campo di concentramento di Lunghua dal 1942 al 1945.

Ballard quindi è, in qualche modo, parte della raffigurazione estrema di una catastrofe. Ricordo un vecchio saggio di Enzo Ungari sull’immaginario cinematografico che s’intitolava Immagine del disastro: Ballard in qualche modo ne raffigura il prolungamento letterario, come Andy Warhol nel periodo delle Death and Disaster series ne esaltava il potenziale figurativo: fu lui a scrivere “quando osservate uno spettacolo raccapricciante abbastanza a lungo, esso cessa di farvi un qualsiasi effetto”. Come collochi in questo contesto la successione delle catastrofi ballardiane? Da quella fantaecologica della tetralogia degli elementi, a quella psicosociale della trilogia londinese fino a quella post-moderna terminale della seconda tetralogia di Cocaine Nights, Millennium People, Super-Cannes, e Regno a venire?

È una attenta discesa agli inferi dell’inner space della modernità. Prima per l’azione di elementi esterni: riscaldamento globale, nelle due forme complementari del diluvio e della desertificazione; poi il vento, l’uragano o il tornado senza fine e poi, per finire, il morbo che cristallizza la natura. La seconda “serie” riguarda la morbosità di una psiche devastata dal desiderio di provare tutto, di apparire, di suscitare scalpore e sensazione negli altri, nel pubblico. All that mattered was sensation, tutto ciò che contava era il fatto di destare scalpore, afferma Ballard nella sua intervista a proposito degli anni tra la fine dei Sessanta e l’inizio dei Settanta del secolo scorso. Infine, la seconda tetralogia, entra nella noia della vita odierna delle classi medie. Il desiderio non è più quello di provare qualcosa per se stessi o gli altri: adesso occorre passare il limite semplicemente per vedere se si è vivi oppure socialmente morti, soffocati in una Suburbia che abbraccia gran parte del pianeta, non solo nella sua parte occidentale, e in una classe media che va dai professionisti ai lavoratori abbruttiti dai mutui e da un benessere misurato in termini di merci consumabili. È infatti Regno a venire a chiuderla e non a caso.

Talvolta si tende a trascurare l’importanza definitiva della narrativa breve nell’opera di Jim Ballard, a cominciare dall’epopea di Vermilion Sands, magazzino dell’immaginario surrealista e simbolista in cui la sensibilità delle avanguardie colte s’intreccia con la tradizione popolare pulp. L’impresa non è più riuscita altrettanto bene in opere successive lunghe come The Unlimited Dream Company (che Feltrinelli ha appena ristampato come Sogno s.p.a.) o Hello America. Che ne pensi?

Vermillion Sands, l’antologia di racconti scritti principalmente nei primi anni Sessanta, è forse l’esempio migliore di quella influenze surrealista e simbolista che fa sì che sia sempre più difficile annoverare Ballard tra gli scrittori di SF. Sarebbe come affermare che Cormac McCarthy è uno scrittore di western oppure Graham Greene un autore di polizieschi o libri di spionaggio. Ma è in due altre due opere che Ballard mostra i segni del surrealismo, e non sono, a mio avviso, solo quelle che tu citi, se non in misura minore. Si tratta di La mostra delle atrocità e di Crash, dove, oltre all’influenza di William Burroughs, si misura la forte influenza di Georges Bataille e del suo discorso sulla sessualità e il desidero e attraverso di lui, come per una parte dei surrealisti, di Sade. E non mi pare che si tratti di opere poco riuscite.

Vermillion Sands, l’antologia di racconti scritti principalmente nei primi anni Sessanta, è forse l’esempio migliore di quella influenze surrealista e simbolista che fa sì che sia sempre più difficile annoverare Ballard tra gli scrittori di SF. Sarebbe come affermare che Cormac McCarthy è uno scrittore di western oppure Graham Greene un autore di polizieschi o libri di spionaggio. Ma è in due altre due opere che Ballard mostra i segni del surrealismo, e non sono, a mio avviso, solo quelle che tu citi, se non in misura minore. Si tratta di La mostra delle atrocità e di Crash, dove, oltre all’influenza di William Burroughs, si misura la forte influenza di Georges Bataille e del suo discorso sulla sessualità e il desidero e attraverso di lui, come per una parte dei surrealisti, di Sade. E non mi pare che si tratti di opere poco riuscite.

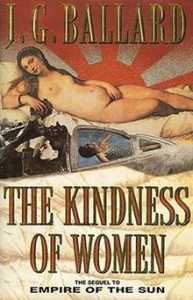

Alla fase estremista e sperimentale sotto l’influsso di Burroughs, negli anni di passaggio fra i ’60 e i ’70, con opere come La mostra delle atrocità e Crash, segue alla fine del decennio successivo un’apparente normalizzazione autobiografica mainstream con L’Impero del sole e La gentilezza delle donne (romanzo incomprensibilmente trascurato in Italia: non capisco perché sia l’unico a non essere stato ancora ristampato…). Come valuti queste fasi e alternanze nell’opera di Ballard?

Nel corso della sua intervista, Ballard afferma che gli anni che produssero le due opere furono anni particolari, e questo fu l’unico momento in cui mi sembra di ricordare una certa sua ritrosia nell’approfondire l’argomento a livello personale. D’altra parte all’epoca un lettore incaricato di prendere in visione una delle due opere per conto di una nota casa editrice inglese, espresse così il suo giudizio: “Questo scrittore è pericoloso, non pubblicatelo”.

Proprio per questo motivo penso, e non perché ritenga Ballard un’opportunista, che l’alternanza tra l’eccesso e la normalizzazione, gli sia servita per mantenere una forma di equilibrio sia interiore che nella scrittura. Ballard si è costantemente messo a nudo nella sua opera, fin dagli inizi. L’anti-eroe, osservatore e cronista, caratteristico dei suoi romanzi è sempre lui. È lui che guarda le atrocità; è lui che guarda i giapponesi con l’occhio di un bambino e poi adolescente che deve , comunque, sopravvivere; è lui che guarda lo sperma sui sedili delle auto fracassate in Crash durante amplessi mortali ed è sempre lui che guarda le donne della sua vita (vera e immaginaria). Ma ciò che guarda non è mai fuori di lui, bensì sempre nel suo spazio interiore, quello più profondo. In ogni caso.

Torniamo al romanzo ballardiano più insolitamente rimosso, almeno da noi, La gentilezza delle donne. Qui le figure femminili sono, in modo assai più esplicito che nel resto della sua fiction, l’elemento cardinale che orienta il cammino del protagonista maschile, Jim, alter ego dello scrittore: il cadavere femminile che seziona regolarmente durante i corsi di anatomia nel breve periodo in cui studia medicina e a cui si affeziona, la giovane moglie morta improvvisamente durante una vacanza sulla costa spagnola, la sorella di lei che si offre al vedovo per una sola volta al suo ritorno a Londra come surrogato ed elaborazione del lutto. Il femminino ballardiano ha quasi sempre una componente mortuaria e funesta: la biografia di John Baxter The Inner Man: The Life of J.G. Ballard, pubblicata un paio di anni dopo morte dello scrittore, ipotizzava profonde turbe di natura sessuale (per altro mai nascoste da Ballard stesso, che ammetteva: “fiction is a branch of neurology”), ma era una biografia scandalistica e tesa a mettere in cattiva luce l’oggetto della ricerca. Tu obiettivamente cosa ne pensi?

In parte penso di aver già risposto con ciò che ho affermato prima, ma penso che il mondo sia pieno di biografi scandalistici che più che degli artisti o dei personaggi storici pensano a trovare le loro mutande sporche o qualcosa che susciti la pruderie dei lettori, un po’ come affermava ironicamente Charles Bukowski: “Scrivo storie, poi ci metto del sesso per vendere”. E questi sono i veri e più scalcinati pornografi, penso per esempio alla biografia di John Lennon scritta da Albert Goldman alla fine degli anni Ottanta.

In parte penso di aver già risposto con ciò che ho affermato prima, ma penso che il mondo sia pieno di biografi scandalistici che più che degli artisti o dei personaggi storici pensano a trovare le loro mutande sporche o qualcosa che susciti la pruderie dei lettori, un po’ come affermava ironicamente Charles Bukowski: “Scrivo storie, poi ci metto del sesso per vendere”. E questi sono i veri e più scalcinati pornografi, penso per esempio alla biografia di John Lennon scritta da Albert Goldman alla fine degli anni Ottanta.

Nel lavoro che Ballard fa su di sé e sull’immaginario sociale profondo è inevitabile parlare delle turbe che agitano la psiche di ognuno. Turbe che, non solo ma quasi sempre, risalgono alla sessualità e al desiderio, soprattutto in una società di origine giudaico-cristiana che ha fatto del sessismo e della repressione della sessualità il suo bastione principale di difesa dell’ordine. Lo stesso fascismo non è forse una sorta di psicopatologia di massa? Non lo aveva già forse intuito Wilhelm Reich nella sua opera? Non l’ha dimostrato Michel Foucault? Non lo aveva sottolineato, con il linguaggio dell’epoca, Friedrich Nietzsche ? Come afferma da qualche parte Foucault in un suo scritto su Nietzsche, a proposito di una società ossessionata dalla verità, anzi da una verità che in realtà non può essere e non sarà mai definitiva, spesso chi mostra la verità di un’epoca deve forzatamente essere dipinto come ‘malvagio’.

D’altra parte come potrebbe uno scrittore parlare in maniera autentica e credibile della psiche altrui, e dei suoi fantasmi, senza conoscere i propri? I migliori scrittori parlano sempre di se stessi. In maniera quasi sempre indiretta, certo, ma come potrebbero costruire personaggi e trame credibili (non obbligatoriamente vere) se non conoscessero se stessi?

Ballard è uno scrittore politico? Io credo di sì. Ricordo una sua dichiarazione: “Più invecchio e più divento di sinistra”. Il suo ultimo romanzo Regno a venire è forse il suo testo più desolato e profetico, l’anticipazione del nuovo fascismo, sovranista come si dice oggi. Concordi? Si tratta di un marxista ellittico, all’inglese, un po’ come Orwell? O piuttosto un autore nella grande tradizione sociologica britannica sulla scia del William Golding de Il signore delle mosche?

Credo che, soprattutto, Jim Ballard non sia un conservatore (e qui torno a ciò che ho detto all’inizio, come si potrebbe voler conservare qualcosa che non c’è più?) e propenda, sostanzialmente, all’anarchismo. Anche l’anarchismo è di sinistra, non occorre un partito, un voto o uno Stato per esserlo. Anzi è invece proprio la conservazione, la reazione ad aver bisogno di strutture ordinate e composte per imporre la propria volontà e il proprio dominio. Comunque lo avvicinerei di più a Golding che a Orwell, proprio perché nel secondo è sempre presente un mandato morale che non troviamo invece in Ballard. Il quale non è spinto da una qualche forma di moralismo, ma dall’uso di uno sguardo clinico (basterebbe togliere la l e rimarrebbe cinico, ma non sarebbe vero) nei confronti dello spazio interiore e della civiltà che lo produce. I suoi personaggi si adattano a situazioni date e poiché non sono supereroi (e tanto meno eroi) possono far ben poco se non osservare e adeguarsi, cercando al contempo di soddisfare i propri desideri. Leciti o illeciti che siano. In Ballard esiste il desiderio più che il bisogno. E, d’altra parte, è il desiderio ad avere a che fare con l’immaginario, più del bisogno che, in alcuni casi è prodotto dal desiderio e quindi dall’immaginario. Per questo motivo lo scrittore inglese può apparire a molti ostico e inafferrabile.

C’è un interessante spunto di riflessione anche nel commento conclusivo al libro affidato a Simon Reynolds, critico rock ma anche teorico della retromania vicino a Mark Fisher, che evidenzia il fallimento del ballardismo al cinema e il suo trionfo invece in campo musicale, campo che non coinvolgeva minimamente lo scrittore, da sempre molto attento invece agli aspetti figurativi e addirittura pittore fallito. Se le opere di Ballard risultano depotenziate in tutti i film che ne sono stati tratti, da Spielberg a Cronenberg, la loro ispirazione sui gruppi post punk, Ian Curtis e Joy Division in testa, risulta determinante. Concordi con questa opinione di Reynolds e come spieghi il fenomeno?

Credo che i due film citati riescano invece a trasmettere Ballard, la sua visione del mondo. David Cronenberg ha usato un occhio clinico, quasi da entomologo, nei confronti delle vicende narrate in Crash. I suoi personaggi si accoppiano sotto i nostri occhi quasi come se fossero degli insetti. D’altra parte quanta reale empatia proviamo nei confronti dei personaggi di Ballard?

L’impero del sole è certamente un film molto spielberghiano e l’autore del romanzo non ha partecipato alla sua sceneggiatura, ma qualcosa dello sguardo di Ballard sulla fine di un’infanzia, che non è solo legata all’età del protagonista, è rimasto. Per esempio, il fascino per la cosa nuova (i giapponesi con i loro riti e la loro ferocia alternata alla gentilezza) che ha spazzato via le inutili formalità che i prigionieri inglesi (molto più di quelli statunitensi) cercano di conservare. Anche il giovane protagonista, in fin dei conti, cercare di realizzare i suoi sogni/desideri in una situazione limite e il film lo mostra benissimo.

L’influenza sulla New Wave inglese di Ballard mi fa ricollegare al discorso precedente sull’invasione culturale statunitense del Regno Unito. La New Wave inglese degli anni Ottanta vide per la prima volta la musica ‘rock’ (anche se questo termine può suonare come molto riduttivo) inglese cercare di prendere le distanze da quei suoni (rock’n’roll, blues, country) che l’avevano influenzata fin dal secondo dopoguerra grazie anche alla lingua comune e a un gergo musicale che affondava le proprie radici in un comune patrimonio folklorico e, talvolta, religioso. In tale contesto di ricerca di altre fonti di ispirazione, soprattutto a livello di immaginario, era inevitabile che molti gruppi finissero con l’integrare Ballard e le sue opere nel proprio patrimonio se non nel loro stesso nome (Comsat Angel, per esempio). D’altra parte, fin dai tempi di Vermillion Sands, pur dovendo descrivere paesaggi pseudo-americani, l’autore aveva fatto di tutto per differenziarsi da quella che definiva la monotonia del paesaggio statunitense. Monotonia non in termini di colori o paesaggi reali (soprattutto urbani, infatti come si farebbe a negare la ballardianità del paesaggio losangeleno), ma di costruzione epica ripetitiva (i deserti e la Monument Valley riciclati non solo in tutti i film di John Ford, ma anche dei registi stranieri, come Leone e Antonioni, che in America andavano a girare i loro film).

L’influenza sulla New Wave inglese di Ballard mi fa ricollegare al discorso precedente sull’invasione culturale statunitense del Regno Unito. La New Wave inglese degli anni Ottanta vide per la prima volta la musica ‘rock’ (anche se questo termine può suonare come molto riduttivo) inglese cercare di prendere le distanze da quei suoni (rock’n’roll, blues, country) che l’avevano influenzata fin dal secondo dopoguerra grazie anche alla lingua comune e a un gergo musicale che affondava le proprie radici in un comune patrimonio folklorico e, talvolta, religioso. In tale contesto di ricerca di altre fonti di ispirazione, soprattutto a livello di immaginario, era inevitabile che molti gruppi finissero con l’integrare Ballard e le sue opere nel proprio patrimonio se non nel loro stesso nome (Comsat Angel, per esempio). D’altra parte, fin dai tempi di Vermillion Sands, pur dovendo descrivere paesaggi pseudo-americani, l’autore aveva fatto di tutto per differenziarsi da quella che definiva la monotonia del paesaggio statunitense. Monotonia non in termini di colori o paesaggi reali (soprattutto urbani, infatti come si farebbe a negare la ballardianità del paesaggio losangeleno), ma di costruzione epica ripetitiva (i deserti e la Monument Valley riciclati non solo in tutti i film di John Ford, ma anche dei registi stranieri, come Leone e Antonioni, che in America andavano a girare i loro film).

Ballard non è mai bigotto, non è moralista, non è dogmatico: poteva davvero costituire il perno di un nuovo modo di intendere la musica e il suo ruolo negli anni della New Wave. E poi non era stato forse lui il maggiore ispiratore e punto di riferimento per la New Wave della sf inglese tra gli anni Sessanta e Settanta, insieme a Michael Moorcock ed altri?

Per concludere: perché dovremmo leggere o rileggere Ballard oggi, secondo te?

Perché i grandi autori sono destinati ad avere sempre qualcosa da dirci. Non sono dei profeti, nemmeno Ballard, ma toccano sempre nodi e comportamenti della psiche umana su cui continuiamo a interrogarci nel tempo. Ci stimolano, ci pungolano, ci spingono a superare le barriere che ci impediscono di adattarci ai tempi, comprenderli e superarli. Rivoluzioneranno per sempre il nostro modo di percepire la realtà. James Graham Ballard appartiene a questa schiera e per questo dovremo continuare a leggerlo e rileggerlo.