Il termine realismo magico è diventato familiare al lettore europeo e italiano più o meno dagli anni ’70/’80, momento culminante del boom della narrativa latino-americana, e conserva i suoi echi a tutt’oggi che quel boom si è ormai notevolmente affievolito. Lo si applicava soprattutto agli scrittori più noti e più mainstream come Gabriel Garcia Màrquez o Isabel Allende, che a me non interessavano per niente e che non leggevo. Più che il “magico”, ammesso che magico fosse, nella mia concezione della dialettica fra narrativa mimetica e non mimetica, cercavo il visionario, il surreale, il gotico e mi concentravo dunque essenzialmente sugli argentini: soprattutto Jorge Luis Borges e Julio Cortàzar, con meno fervore Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo e Ernesto Sabato; occasionalmente mi concedevo anche qualche messicano come Juan Rulfo e Carlos Fuentes. Per inquadrare simili autori – mi riferisco soprattutto ai rioplatensi – forse parlare di realismo magico è improprio: qui il termine più cogente a circoscrivere la loro essenza creativa – ed era il motivo della mia predilezione – è proprio gotico, senza se e senza ma. Un gotico rinnovato, trasposto, talvolta stravolto fino a renderlo quasi irriconoscibile ma comunque presente, integro, inderogabile, radicato come una malapianta nel fertile humus di Poe, Shelley, James, Kipling o Wells.

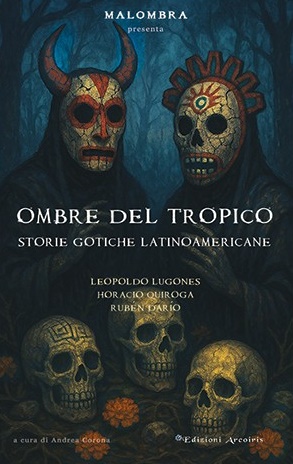

Il libro appena licenziato da Arcoiris, Ombre del tropico – il secondo volume (il primo era stata una raccolta di racconti neri di E.T.A. Hoffmann) di una nuova collana che si chiama Malombra, è curata da Andrea Corona, e dovrebbe forse colmare all’interno della casa editrice lo spazio weird lasciato libero da La Biblioteca di Lovecraft, collana consimile passata da Arcoiris ad Agenzia Alcatraz – ripercorre con esattezza rigorosa questo itinerario gotico sudamericano attraverso una significativa scelta di racconti documentata da un interessante apparato di saggi: il lungo e illuminante Giardino, giungla e putrefazione (declinazioni gotiche del modernismo latinoamericano) di Augustìn Conde de Boeck e il più breve Perché Bergman toglie la Morte e la sua falce da Fanny e Alexander? di Stefano Cortese. Un lavoro veramente ben fatto.

Ma veniamo ai racconti. Tredici in tutto, dovuti a tre tra i maggiori rappresentanti della letteratura latino-americana del primo Novecento: l’argentino Leopoldo Lugones (1874-1938), l’uruguaiano Horacio Quiroga (1878- 1937) e il nicaraguense Rubén Darìo (1867- 1916). Forse il più stilisticamente raffinato ma anche il più gravato dall’eredità dei modelli europei è certamente Darìo, importatore sul continente americano del parnassianesimo e del simbolismo francese in poesia e debitore in prosa di certe ossessioni religiose decadenti riprese dal Flaubert de Le tentazioni di Sant’Antonio e soprattutto da J.K. Huysmans, come si evince dalle due diverse versioni incluse nel libro della stessa trama pubblicata come Veronica e come La strana morte di frate Pietro, in cui un monaco ricorre alla scienza – l’apparecchio a raggi x da poco inventato da Röntgen, messogli a disposizione forse dal diavolo stesso – per radiografare l’ostia consacrata e lasciare impresso su lastra il volto irato del Cristo, morendo fulminato dalla visione. Più interessante Lugones, amato-odiato da Borges che per primo lo fece conoscere internazionalmente dedicandogli una breve raccolta, La statua di sale (1980), nella collana La biblioteca di Babele da lui curata per Franco Maria Ricci; personaggio complesso che, come ci spiega il bel saggio di Conde de Boeck, passò dal liberalismo socialisteggiante del primo ’900 a posizioni ultrareazionarie e protofasciste negli anni ’20, come una sorta di D’Annunzio bonaerense. Un racconto come La pioggia di fuoco. Evocazione di un disincarnato di Gomorra, di ispirazione biblica, anticipa nella sua visione di una pioggia mortale, un’altra icona del fantastico argentino, il capolavoro a fumetti L’Eternauta (da poco felicemente trasposto in una argentinissima serie tv), e il suo autore Héctor Germán Oesterheld (1919-1978) deve sicuramente averlo tenuto presente. Chi però riesce a svincolarsi quasi del tutto dalla pesante eredità dei modelli europei non è lui ma Quiroga, scrittore che viene dalla provincia e che, come efficacemente puntualizza Conde de Boeck, «rappresenta lo specimen pienamente complesso della letteratura latinoamericana, dove il gotico assume una portata smisurata, non più solo come esercizio di letteratura fantastica alla francese, ma anche come degradazione del reale attraverso l’irruzione di una irrealtà americana: l’incubo della selva come topologia onirica e al contempo empirica, capace di imporre regole che erano già in sé gotiche, al di là degli epigoni letterari e delle importazioni di stile». Se ancora persiste l’eredità tossicologica di Baudelaire che in L’inferno artificiale rivolta in racconto macabro i paradisi artificiali, o quella spettralmente marinaresca di Coleridge e Poe de Le navi suicide, sono piuttosto i racconti della selva quelli che spiccano di più con il loro naturalismo allucinato e visionario, come nel vampirismo atipico de I bevitori di sangue, o nel fatalismo estraniante de Il morto, e ancora di più è la selva interiore della memoria domestica e dell’infanzia crudele a restare impressa, come nel bellissimo Il nostro primo sigaro, che certamente ha influenzato profondamente il Cortàzar – grande ammiratore di Quiroga – di Bestiario. In conclusione, quindi un volume originale e approfondito che apre percorsi inediti e stimolanti sia per il cultore di narrativa fantastica e weird, sia per l’appassionato di ispanistica ma anche e soprattutto per il semplice lettore curioso di esplorare territori letterari non inflazionati.